Berlin-Moabit

– Berlin-Hermsdorf;

1918–1923 / 195]

Märkischer

Sand

Ursula Wiehr

1918

erwarb der Vater, aus dem verlorenen Krieg heimgekehrt, Grund und

Boden, mehr abenteuerlich als erfolgversprechend. Mit zwei dürren

Kiefern drauf, sollte uns das Stück Eigenland am äußersten

Rand von Groß-Berlin für das Kriegsessen entschädigen

und Zusätzliches bringen. „Stacheldraht“ (Dörrgemüse),

„Kälberzähne“ (dicke Graupen) und „Mehlpampe“

hatten wir über.

Es war ein weiter Weg für meinen zehnjährigen Bruder und

mich Achtjährige, auf alten Rädern mit Kriegsbereifung aus

Pappscheibchen von Alt-Moabit über Feldsteinpflasterung im Wedding

zum Ende von Hermsdorf zu rumpeln. Dort hatte bereits ein Fabrikant

von Fischkonserven kühn eine turmstolze Villa gebaut, die als

„Heringsburg“ bespöttelt wurde. Vor der Burg lag zwar

idyllisch ein Teich, hinter ihr aber nur sandiges Land mit einem schmalen

Streifchen, das Wald ahnen ließ. Und dahinter weites, leeres

Wiesenland. Mein Vater erlaubte sich, hinter die „Heringsburg“

ein bescheidenes, aber reizendes Holzhäuschen hinsetzen zu lassen,

samt Pumpe. Unter dem Giebel, über der Veranda lud freundlich

ein weißes Schild ein: „Freudig trete herein und froh entferne

dich wieder – Gehst du als Wandrer vorbei, segne die Pfade dir

Gott.“

Vor unserem Häuschen ließen wir die zwei Kiefern Wächter

sein. Doch dahinter Sand, Sand ...! Was konnte darin gedeihen? –

Großmutter, die uns nach dem sehr frühen Tod unserer Mutter

betreute, wußte immer Rat: Ziegenmist! Ihn lieferte uns unser

Portier, der am Hinterhaus Ziegen hielt, gegen geistiges Aufpäppeln

seines Sohnes Fritz durch meinen Vater, der Pädagoge war. Der

Ziegenmist, in einen alten, großen Reisekorbkoffer verpackt,

wurde die Schmach meiner Kleinmädchentage: Ich mußte ihn

mit dem von unserer Tante ausgeliehenen „Dienstmädchen“

transportieren. Per Elektrische und Vorstadtbahn. Mit Umsteigen!

Gesundbrunnen wurde Tatort: Der schwere Korb knallte zu Boden: Aus

einem Riß quoll Mist samt Würmern!

Ich will nicht wiederholen, was Berliner Bengel hinter uns herjohlten

... Ich heulte, und heulend gingen wir noch den Weg vom Bahnhof Hermsdorf

weit hinunter bis zu unserem Landparadies.

Ein Drahtzaun schützte schon, was uns so teuer war. Gebuddelt

und „rajolt“ hatten wir auch. Nun hieß es, den Mist

sorgfältig zu verteilen und zu pflanzen. Wir alle schwitzten,

was die Mücken sehr freute, ruhten mit Stullenverzehr –

immer noch mit Rübenmarmelade drauf, die das Brot matschig machte,

– und schufteten weiter.

Die Erfolge schließlich waren prima „Nierenkartoffeln“,

eine Delikatesse, und – Kohl. Diesen allerdings betrachteten

auch viele Raupen als Delikatesse.

Doch wir alle lernten. Dazu verhalf uns Vaters „Kollege Seeger“,

Naturkundelehrer. Mit seiner Hilfe wuchsen Büsche mit süßen

Beeren und Erdbeeren.

Wir Kinder hatten sogar unser eigenes Stückchen Erde. Mein Bruder

allerdings saß lieber auf der Schaukel und sah meinen Gartenbaukünsten

zu. Aus gesammelten Zweigen umschloß ich unser Sandstück

mit einem Jägerzaun. Ich kuhlte eine Grube aus, und mein Bruder

folgte meiner Einladung in meine „Stube“, wenn er seine

Gartenfrüchte verschlungen hatte, ich aber noch welche besaß.

Ein Hochtag im Garten war der, als wir unsere Linde pflanzten: Da

trat erneut Vaters Kollege mit seinen Kenntnissen auf den Plan. Er

schickte uns Kinder auf die Hermsdorfer Straßen zum Pferdeäpfelsammeln.

Vater hob Sand aus, Kollege Seeger hielt stramm wie ein Wachsoldat

das Lindenstämmchen ins Pflanzloch, und wir Kindern durften die

Pferdeäpfel um die Baumwurzeln legen. Vater schaufelte das Baumloch

zu, wir setzten den Pumpenschwengel in Bewegung, und Kollege Seeger

begoß unsre „Sieglinde“. Und wir – es war inzwischen

dämmrig geworden – begossen diesen Pflanzakt mit Waldmeisterbowle

auf der Veranda. Kollege Seeger hatte uns ein Windlicht mitgebracht,

das er „sine umbra“ nannte, und sagte feierlich: „So

möge euer Gartenleben hier sein: Ohne Schatten!“

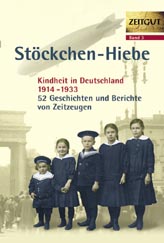

Unser

Landparadies in Hermsdorf bei Berlin: rechts unser "Väterchen",

daneben mein Bruder Hans-Jürgen, dahinter die beiden Kiefern,

links, neben Oma, stehe ich.

Vierzig

Jahre später kam ich besuchsweise nach Berlin. Die braunen Jahre,

Eheleben in Potsdam, fünf Jahre im Osten und Flucht von dort

vor den Russen in eisiger Kälte mit drei Kleinkindern und zwei

alten Leutchen lagen hinter mir, Dorfleben und endlich dann ein festes

Heim. Einer war verlorengegangen, mein Bruder, der in Rußland

fiel.

Ich stieg im Bahnhof Bellevue aus und ging über die Treppenbrücke

zur Calvinstraße hinunter. Unser erstes Haus, mit Schußlöchern,

sah mich grau und kalt an: Hatte ich hier wirklich als Kind aus dem

Erkerfenster auf die Spree und die „Äppelkähne“

geschaut?

Nur die Möwen saßen noch wie eine Perlenschnur auf dem

Flußgeländer. Zaghaft schritt ich an der Eckkneipe „Tante

Lieschen“ vorbei, an der mein Vater einst an Wahltagen mit umgehängtem

Zettelkasten stand. Aus dem Türfenster des „Kolonialladens“

am Gegenübereck blickte eine weißsträhnige, uralte

Frau. Es war Frau Schilling, der ich einstmals hochgereckt den Einkaufszettel

hinreichte und einen durchsichtigen, grünen Bonbon in Blattform

geschenkt bekam. Auf der anderen Straßenseite war eine breite

Häuserlücke. Mit bangem Herzen strich ich zum Ende der Straße

hin: Nummer 24 war abgetragen! Bis auf das Mosaik im Torweg mit dem

schwarzen Stern darin.

Mir war zumute, als hätte ich meine Mädchenjahre dort nie

gelebt. Hatte hier wirklich mein Vater zuletzt alleine gewohnt, bis

eine Bombe das Haus traf, mein Vater überlebte, und zu uns in

den hohen Osten floh, von wo er mit uns dann vor den Russen erneut

fliehen mußte?

Weg von diesem Ort, wo nicht einmal mehr die Kulisse einstiger Jugendspiele

stand...

Mit der Stadtbahn fuhr ich nach Hermsdorf hinaus, ging den unveränderten

Weg bis an den Rand des Villenortes, wo die weiten Wiesen sich ausbreiten.

Die „Heringsburg“ stand noch. Und unser Holzhäuschen

auch! Angekokelt, mit zerborstenen Fenstern, offenen Türen. „Sieglinde“

war ein mächtiger Baum geworden. Aber sonst – verwüstetes

Sandland. Das Schild unter dem Hausgiebel, leicht angeschwärzt,

sagt noch immer: „... Gehst du als Wandrer vorbei, segne die

Pfade dir Gott.“

nach

oben >>

Berlin

1932/1933

Klaus

Brockerhoff

Auf dem Weg ins Dritte Reich (gekürzte Fassung)

Als

das Dritte Reich begann, war ich zehn Jahre und eine Woche alt. Ich

habe den Fackelzug am 30. Januar 1933 gesehen. Es war ein Montag.

Am Abend des 27. Februar 1933 brannte der Reichstag.

Ich hörte die Feuerwehr durch die Kantstraße in Berlin-Charlottenburg

in Richtung Stadtmitte fahren, stieg aus meinem Bett und sah aus dem

Fenster. Der Löschzug kam wahrscheinlich von der Feuerwache Suarezstraße.

Der Himmel sah rot aus. Meine Mutter schickte mich wieder ins Bett.

„Ich glaube, es ist ein Großbrand“, sagte sie und

„es ist auch schon spät. Du mußt morgen zur Schule.“

Ich beschloß morgen – Dienstag – festzustellen, was

das für ein Großbrand war. Dann erfuhr ich, daß der

Reichstag gebrannt hatte. Das mußte ich mir ansehen. Die Hinfahrt

bewältigte ich mit der „Elektrischen“ für 15 Pfennige

Schülerfahrschein.

Die Ruine

sah schlimm aus. Es roch noch brandig, das Areal war abgesperrt, Polizei

patrouillierte, viele Menschen betrachteten das zerstörte Gebäude,

und ich schnappte Gesprächsfetzen auf. Die Berliner diskutierten

laut und kopfschüttelnd das Ereignis.

„Bin ma jespannt, wat da rauskommt“ oder „Sowat jibst

doch jar nich, einfach den Reichstag anzustecken, wenn det der olle

Wallot wüßte“ oder „Da stimmt wat nich, wartet

mal ab, da is der Wurm drin. Irjendwo.“

Ich pilgerte

wieder nach Hause. Zu Fuß. Fast sieben Kilometer. Unterwegs

überlegte ich mir so einiges: Von dem ollen Wallot hatte ich

schon gehört. Er war der Baumeister des Reichstages, dessen Grundstein

1884 gelegt wurde. Den Reichstag einfach anzuzünden, empfand

auch ich als Unverschämtheit. Aber warum da was nicht stimmen

sollte und weshalb da der Wurm drin sein könnte, das wußte

ich nicht.

Die Vorgeschichte:

Ich ging seit Ostern 1929 in die Schule. Ich war für mein Alter

außerordentlich neugierig, interessiert an allem, was um mich

herum vorging. Und: Ich war und bin ein guter Beobachter!

Ich stamme aus einer bürgerlichen Familie. Mein Vater war „Bankbeamter“.

Heute würde man Bankkaufmann sagen. Er arbeitete in der Effektenabteilung

der Berliner Discontogesellschaft. Wir bewohnten eine 4-Zimmer-Wohnung

in der vierten Etage in der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg.

Meine Mutter hatte eine Aufwartefrau, die aus Pommern stammte und

dreimal in der Woche kam.

Im Herrenzimmer standen vier Bücherschränke, ein großer

mit Papieren beladener Schreibtisch, mehrere sehr bequeme Sessel und

ein Rauchtisch. Es war das Reich meines Vaters. Er war Vorstandsmitglied

im „Verein für die Geschichte Berlins“. Er war ein

sehr belesener, bibliophiler, künstlerisch begabter und disziplinierter

Mann und hat maßgeblich zur Erforschung der Geschichte Berlins,

insbesondere des Berliner Humors, beigetragen.

Vater hatte am Ersten Weltkrieg teilgenommen, vom Anfang bis zum Schluß.

Er war Gardeoffizier der Reserve. Ein Bild von Kaiser Wilhelm II.

hing in seinem Zimmer an der Wand. Es zeigte ihn in der Felduniform.

Mein Vater verehrte ihn sehr.

Wir hatten

häufig Besuch. Mehrfach kamen Kriegskameraden meines Vaters.

Man saß im Herrenzimmer, es wurde diskutiert. Vater erzählte,

daß in der Bank enorm „abgebaut“ würde. Er selbst

habe eine erhebliche Gehaltskürzung hinnehmen müssen. Meine

Mutter sprach von der Suppenküche für die Armenspeisung,

die das Bezirksamt Charlottenburg in der Pestalozzistraße eingerichtet

hatte. Ich hörte Begriffe wie: Marxismus, Demokratie, Wirtschaftskrise,

Arbeitslosigkeit, Kriegsgewinnler und ähnliches. Namen wurden

genannt: Brüning, Stresemann, der ehemalige Außenminister,

Hindenburg und immer wieder Hindenburg – der „Ersatzkaiser“,

die Vaterfigur. Ich hatte ihn gesehen, als im Februar 1928 Amanullah,

der König von Afghanistan, als erster ausländischer Staatsmann

nach dem Krieg Deutschland besuchte. Vater hatte mich „mitgeschleppt“,

als der König und Hindenburg ins Reichspräsidentenpalais

in die Wilhelmstraße fuhren. Ich konnte den pompösen Monarchen

beim Aussteigen bewundern. Neben ihm – im schwarzen Mantel und

Zylinder – der Reichspräsident.

„Wat

is’n det, ’n Sandwichmann?“ wollte ich von meinem Vater

wissen. Meine Mutter hatte das Wort kürzlich gebraucht. Drüben,

bei der Suppenküche, standen eines Tages im Jahre 1932 plötzlich

etliche Männer, zum Teil gut angezogen. Sie trugen Schilder auf

dem Rücken und auf der Brust. „Nehme jede Arbeit an“,

stand darauf. Vater erklärte es mir. „Nächsten Sonntag

wird gewählt, vielleicht bessert sich ja was“, fuhr er fort.

„Schon wieder?“

Ich hatte mehrfach Wahlen erlebt und war immer brav mit meinen Eltern

zum Wahllokal am Stuttgarter Platz marschiert. Da stand meist ein

Haufen Leute herum, auch SA, „Sipos“, Mitglieder der „Rotfront“,

vom „Stahlhelm“ oder vom „Reichsbanner“ –

es herrschte immer gespannte Aufmerksamkeit, und die Polizei sollte

Schlägereien und Schlimmeres verhindern. Auch Sandwichmänner

hatte ich dort gesehen und eine „Harfenjule“ von der Heilsarmee.

Sie war unbestimmbaren Alters, bei jeder Wahl dabei – bis das

Wahllokal geschlossen wurde. Auf ihrem „Wimmerholz“ (Gitarre)

spielte sie fromme Lieder, manchmal sang sie auch dazu.

Zu Weihnachten

hatte ich einen Roller bekommen – keinen Tretroller, die waren

zu teuer – sondern einen einfachen. Marke: „Naether“.

Ich rollerte rund ums „Karree“ Kantstraße, Wilmersdorfer

Straße, Stuttgarter Platz, Kaiser-Friedrich-Straße, Kantstraße.

An jeder Straßenecke standen Zettelverteiler mit den Parolen

der verschiedenen Parteien, die auch Papierfähnchen verschenkten.

Ich nahm sie alle mit: Schwarz-Rot-Gold, Schwarz-Weiß-Rot, Rot

mit Hammer und Sichel, Hakenkreuzfähnchen und den „Sozi-Wimpel“

– drei nach links unten gerichtete Pfeile. Außerdem zwei

Reklamefähnchen der Firmen „Kaisers Kaffeegeschäft“

und „Josetti: „Aus gutem Grund ist Juno rund“. Also

alles, was man wollte. Die Fähnchen flatterten fröhlich,

mit Gummibändern befestigt, an meinem Lenker.

„Kannste det übahaupt lesen?“ fragte ein Zettelverteiler.

„Klar, ick bin ja nich doof“, erklärte ich herablassend

und stopfte sein Pamphlet zu den übrigen in die Gesäßtasche

meiner kurzen Hose.

Meine Mutter schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als

ich nach Hause kam. Ich mußte die Fähnchen abmontieren

und durfte einige in die Balkonkästen stecken. Aber nicht alle.

Die Zettel wurden für meinen Vater aufgehoben. „Was sollen

bloß die Leute denken?“ meinte sie, und „bring bitte

nächstes Mal keine Fähnchen mehr mit!“

Was die Leute dachten, war mir absolut „piepe“.

Mein

Vater las abends die Zettel und erklärte mir so einiges. Eine

Hindenburg-Wahl stand bevor. Seine Amtszeit lief ab. Die Nazis hatten

enorme Stimmengewinne erzielt, überall im Land. In Bremen und

Braunschweig gab es seit 1931 schon nationalsozialistische Regierungen.

Brüning „wackelte“. Fast sieben Millionen Arbeitslose.

Viele Parolen konnte man auf den Zetteln lesen, die ich mit nach Hause

gebracht hatte. Außerdem waren Karikaturen darauf gezeichnet,

von Bonzen mit Ballonmützen, die man hinwegfegte, gequälten

Menschen, die mit Stacheldraht gefesselt waren, einem Ertrinkendem,

dem ein Rettungsring zuflog, auf dem HINDENBURG stand, und dabei war

auch eine gegen Brüning: „Haut dem Brüning auf die

Glatze, daß die Notverordnung platze!“ –

Da hatte ich es! Schwarz auf Weiß! Nicht nur an der Litfaßsäule!

Ich war richtig stolz auf mich.

„Proletarier aller Länder vereinigt Euch, wählt Rotfront-Kommunisten!“

Das war der letzte Zettel.

Es war

schon eine Menge, was mein Vater erklären mußte, und ich

war ein wißbegieriger Zuhörer. Während er noch dabei

war, kurz nach dem Abendbrot, marschierten die Kommunisten durch die

Kantstraße. Erst kam eine Schalmeienkapelle, dann Frauen mit

Kinderwagen, dann die Werktätigen mit geballter Faust, viele

Jugendliche, aber alles etwas durcheinander und auseinandergezogen.

Es war mehr eine Art Demonstrationszug. Die „Polente“ und

zwei „Überfallkommandos“ schirmten den Zug ab. Dann

sangen sie: „Völker, hört die Signale! Auf, zum letzten

Gefecht! Die Internationale erkämpft das Menschenrecht!“

„Denkste!“ schrien die Berliner am Straßenrand zurück.

„Die Überlandzentrale versorgt die Stadt mit Licht.“

Die „Elektrische“ mußte halten, weil der Zug die Schienen

blockierte. Die Sipos versuchten, den Verkehr zu regeln, es gelang

nur mühsam. Die Unordnung war zu groß. Ich stand auf dem

Balkon und beobachtete alles. Vor mir, in den Balkonkästen, steckten

die genehmigten Fähnchen. Mein Vater schüttelte den Kopf,

und wir gingen ins Herrenzimmer zurück. „Und wat passiert

nu?“ fragte ich. „Wen wählste?“

„Das weiß ich noch nicht, wir brauchen dringend wieder

Zucht und Ordnung, die Wirtschaft bricht zusammen, die Reparationen

fressen uns auf, wir haben den Krieg und unsere Ehre verloren.“

Während ich noch darüber nachsann und mit der Antwort unzufrieden

war, da sie mir zu allgemein war, hörten wir einen Spielmannszug

der SA und den Marschschritt der Kolonnen. Vorneweg der Standartenführer,

dahinter der Träger der Standarte, flankiert von zwei Sturmführern.

In das Tuch war mit Goldbuchstaben eingestickt: „Deutschland

erwache!“

Der Spielmannszug hatte aufgehört zu spielen. Fast 600 Mann marschierten

schweigend, zackig, diszipliniert auf der rechten Straßenseite,

so daß der Verkehr wieder fließen konnte. Die Elektrische

fuhr an, jetzt waren die Schienen frei. Und plötzlich skandierten

600 Kehlen: „Aus dem Feuer der rettenden Rache erschallt unser

Kampfruf: Deutschland erwache! Deutschland erwache! Deutschland erwache!“

Alles genau im Takt und im Gleichschritt.

„Deutschland erwache!“

Es ging unter die Haut. Dann setzte wieder der Spielmannszug ein.

Danach wurde gesungen: „Als die goldene Abendsonne sandte ihren

letzten Schein, zog ein Regiment von Hitler in ein kleines Städtchen

ein.“

Anschließend kam: „Volk ans Gewehr!“ Und: „Die

Glocken stürmten vom Bernwardsturm, der Regen durchrauschte die

Straßen“ (ein Traditionslied der Nazis). Und jetzt wieder:

„Deutschland erwache!“

Die ersten Berliner begannen zögernd zu klatschen – es wurden

mehr, viele Fenster öffneten sich an diesem Abend im Frühjahr

1932. Beifall brandete auf, Bravorufe, Heilrufe. Deutschland in der

Kantstraße war endlich aufgewacht. Unten marschierten die Muntermacher,

und ich stand auf dem Balkon und starrte hinunter. Offenen Mundes.

„Mach’n Mund zu, hier fliegen keine gebratenen Tauben, morgen

haste wieder dicke Mandeln!“

Das war meine Mutter.

Es kam häufig vor, daß Kommunisten, Sozis oder Reichsbanner

durch die Straßen marschierten und kurz darauf die Nazis oder

der Stahlhelm. Oft genug entwickelten sich dann die gefürchteten

Straßenschlachten, bei denen es fast immer Verletzte und auch

Tote gab. Aber diesmal ging alles gut. Warum, weiß ich nicht,

denn der Kontrast konnte augenfälliger nicht sein: Hier –

der undisziplinierte Haufen der Kommunisten – dort die sich als

Ordnungsmacht verstehenden Nationalsozialisten.

„Wir brauchen wieder Zucht und Ordnung“, hatte Vater gesagt.

Langsam begann ich zu verstehen.

Meine

Mutter war zum Kaffee eingeladen, ich durfte mit. Zu Tante Heinzchen.

Sie war Klavierlehrerin und hatte trotz der schlechten Zeiten viele

Schüler – Kinder reicher Eltern. Sie wohnte in der Nähe

der Kleiststraße, nicht weit vom Nollendorfplatz. Fliegende

Gewänder wurden von ihr bevorzugt, weite Kleider, lange Mäntel.

Eine Pagenfrisur zierte ihren schönen Kopf. Sie war von rührender

Anhänglichkeit, immer freundlich, hatte ständig Liebeskummer

und konnte so bezaubernd Klavier spielen, daß ich selbstvergessen

zuhörte. Und das wollte was heißen.

Also fuhren wir hin. Am Nollendorfplatz war was los. Ein großer

Menschenauflauf, SA-Leute, Polizei. Mutter zog mich weiter, aber ich

wollte nicht. In dem Gedrängel ließ ich den Blumenstrauß

fallen und hob ihn wieder auf.

„Lassen Se den Kleenen doch“, sagte jemand. „Stell

dir mal uf det Podest, denn kannste besser sehn!“

Ein Berliner hob mich hoch und stellte mich drauf.

Mutter fügte sich ins Unvermeidliche. Und dann hörte ich

eine prägnante Stimme, die bildhaft, treffend und sarkastisch

die Regierung abhalfterte und an die geistigen Güter der Nation

appellierte. Der Mann, dem sie gehörte, trug eine Lederjacke,

er war klein, dunkelhaarig und stand in einem offenen Mercedes. Er

sprach frei und ohne Mikrofon. SS-Leute mit schwarzen Mützen,

die ich vorher noch nie gesehen hatte, umringten ihn. Es war Dr. Joseph

Goebbels, der Gauleiter von Berlin. Dort sah und hörte ich ihn

zum ersten Male.

Wir kamen

natürlich zu spät zu Tante Heinzchen, aber sie war darüber

nicht böse. „Mein Gott, was soll bloß werden? Ich

bin ja so unpolitisch“, klagte sie.

„Wen wählt ihr denn?“ fragte sie dann.

„Stell erst mal die Blumen in die Vase, Klaus hat sie in dem

Gedrängel fallenlassen, weil er unbedingt den Goebbels hören

mußte.“

„Ach ja, er ist ja heute am Nollendorfplatz, morgen soll er im

Sportpalast sprechen. Ich bin manchmal ganz durcheinander.“

„Wir wissen auch noch nicht, wen wir wählen, aber Hindenburg

muß erstmal bleiben“, sagte Mutter.

„Aber der ist doch steinalt, was passiert, wenn er morgen tot

umfällt? Aber er soll ja den Professor Sauerbruch haben, der

muß eben auf ihn aufpassen“, beruhigte Tante Heinzchen

sich wieder.

Dann tranken wir Kaffee, aßen Streusel- und Kranzkuchen, und

anschließend spielte Tante Heinzchen endlich Klavier. Ich war

hingerissen. Bevor wir gingen, lud sie Mutter zu einem Konzert ein,

das sie in zwei Monaten mit ihren Schülern im UNIVERSUM am Lehniner

Platz geben wollte.

Auf der

Rückfahrt in der Straßenbahn fragte ich: „Wo is Gertrud

eigentlich geblieben? Kommt se nich mehr?“

Gertrud war die Aufwartefrau. „Nein, sie hat eine andere Stelle,

wir können sie nicht mehr bezahlen.“

Und dann rechnete Mutter vor: „Dreimal in der Woche pro Tag drei

Mark plus Mittagessen, das sind mehr als 36 Mark im Monat. Wir können

es uns nicht leisten.“

Ich war baff.

„Jeder muß sich einschränken, aber uns geht es verhältnismäßig

gut. Vater ist noch bei der Bank, aber ob das so bleibt, wissen wir

nicht.“

Als wir ausstiegen, war ich ziemlich still und sah zu Hause sofort

nach, ob meine 4,50 Mark Taschengeld, die ich im Laufe eines Jahres

angespart hatte, noch in der Kassette waren. Ich brachte sie Mutter.

„Brauchste Jeld?“

Ich streckte ihr die Kassette entgegen. Ich meinte es ganz ernst.

Mutter war zu Tränen gerührt und nahm mich in die Arme.

Mir wurde wieder besser, es schien ja doch nicht ganz so schlimm zu

sein.

Die „Hindenburg-Wahl“

am Sonntag brachte kein eindeutiges Ergebnis. Die „Harfenjule“

sang noch schlimmer als sonst, und die Stimmung war sehr gereizt.

Wir gingen auch nicht mehr spazieren, sondern gleich nach Hause. Es

stellte sich heraus, daß ein zweiter Wahlgang erforderlich wurde.

Jetzt erst begriff ich, daß Hitler gegen Hindenburg angetreten

war und keine absolute Mehrheit erhalten hatte. Er startete zu einem

Deutschlandflug, um Stimmen zu sammeln. Die „Berliner Illustrirte

Zeitung“ zeigte ihn – ich glaube auf dem Titelblatt –

vor einem Junkers Flugzeug.

Überall

gab es Kundgebungen. Mutter wollte mich in dieser Zeit einmal zur

Schule bringen „weil wieder soviel los ist“. Am Bahnhof

Charlottenburg kamen wir nicht weiter. Mutter war ganz verzweifelt.

Da kam ein Berliner „Taxenschofför“ auf uns zu. Er

sah so aus, wie Schimanskis Vater ihn gespielt haben würde: Lederweste,

Ledermütze, eine Art Zimmermannshose, rotes Halstuch, rote Nelke

im Knopfloch, verschwitzt, Schnurbart, leicht angesäuselt, gutmütig

und treuherzig.

„Können Sie uns zur Sybelschule fahren – bitte, wir

kommen nicht durch!“

„Lassen se man jut sin, junge Frau, jehn se ruhig nach Hause,

den Kleenen fahr ick umsonst hin, er soll ja mal dafür sorjen,

det et uns später besser jeht!“

Auch diese Worte werde ich nie vergessen.

Die Taxe war ein uralter „Protos“, mit Kulissenschaltung

außen. Auf dem Dach ein Gepäckträger, keine Kurbelfenster,

sondern Fenster, die mit Lederriemen festzustellen waren. Überhaupt

war innen alles aus Leder. Ich versank fast in dem Rücksitz.

Der Chauffeur kurbelte das Ding an, und wir fuhren los durch die Menge,

die uns Platz machte. Nach zehn Minuten waren wir da. „Lerne

wat, Kleener“, sagte er und gab mir seine Nelke. „Für

Deene Mutter.“

Es war ein Schlüsselerlebnis. Die Nelke wurde im Sommer 1943

ausgebombt. Wir auch.

Ich erinnere

mich noch an das Ergebnis des zweiten Wahlganges, das Hindenburg fast

20 Millionen Stimmen bescherte. Gut 13 Millionen hatte Hitler. Mein

Vater versuchte, es mir zu erklären, aber mit den Millionen kam

ich nicht klar. Im Rechnen war ich keine Leuchte. Jedenfalls Hindenburg

blieb. Und er lebte noch! Er war nicht tot umgefallen! Tante Heinzchen

konnte sich wieder entspannen.

Brüning verbot die SA und die SS, nicht aber die Linken. Und

dann hatte man ihm tatsächlich auf die Glatze gehauen, er wurde

entlassen. Ihm folgte von Papen. Die Nazis durften wieder marschieren.

Das alles passierte1932. Dann fand im Juli auch noch eine Reichstagswahl

statt, und Göring wurde Reichstagspräsident. – Wir

hatten, das habe ich nochmals nachgeschlagen, von 1918 bis 1932 =

23 Regierungen!

Ich verlor jetzt den Überblick.

Etwa

Mitte Januar 1933 erzielte die NSDAP in Lippe einen großen Wahlerfolg.

Von Papen war jetzt auch Reichskommissar für Preußen. Er

hatte den „Vipoprä“, Vizepolizeipräsident Isidor

Weiß, absetzen lassen, außerdem den Kommandeur der Schutzpolizei.

Seit Dezember war General von Schleicher Reichskanzler. Die Reichswehr

hatte die Verhaftung der Polizeioberen vorgenommen. Über all

das wurde ständig diskutiert. Keiner wußte, was kommen

würde, viele – ja die meisten – hofften auf Hitler.

Ich jedoch

hoffte auf meinen 10. Geburtstag am 23. Januar. Der kam mit Sicherheit.

Es gab auch eine Kindergesellschaft mit Kakao, Kuchen, Kartoffelsalat

mit Würstchen und Brause. Meine Freunde Wölfchen, Ralph,

Kurti, Fedor, Hotte, Kutte, Harry und noch vier andere Jungen waren

eingeladen und kamen auch. Ich hatte mir eine Karte für die Berliner

SCALA, das internationale Varieté in der Martin-Luther-Straße,

gewünscht. Für die Nachmittagsvorstellung. Das verkündete

ich lauthals überall. Ich wollte auch warten, bis es was Besonderes

gab. Die „Drei Codonas“ zum Beispiel, oder Rastelli, den

Jongleur. Vielleicht auch Charly Rivel mit „Akrobat schöööön“.

Und dann mußte ich unbedingt Otto Stenzel sehen, den Kapellmeister

des SCALA Orchesters, das er, auf den Rücken eines Elefanten

sitzend und mit einem Tropenhelm auf dem Kopf, oben von der Bühne

aus dirigierte. So wurde erzählt.

„So’n Quatsch“, sagte Fedor, „bei die Affenhitze

in de SCALA ooch noch ‘n Tropenhelm uff’m Kopp!“

„Na ja, deshalb doch“, krähte Wölfchen, „wo’t

heeß is, setzt man so‘n Tropenhelm uff, ick wer ooch bald

enen haben!“

„Natürlich Wölfchen“, sagte Mutter, „wir

schenken dir zum Geburtstag einen Tropenhelm.“

„Da bin ick jarnich mehr da im Juni, da bin ick schon weg!“

„Und wo bist du da?“

„In Palästina!“ schrie er und hüpfte so herum,

daß seine Eulenbrille verrutschte.

„Und warum?“

„Wir ha’m verkooft und lösen uff!“

Meine Mutter war perplex, wir auch: „Aber vorher besuchst du

uns doch noch einmal?“

„Klar, wir jeben ’ne Abschiedsvorstellung, jeder kriejt

zwee Pfund Datteln – jratis!“

Dann spielten wir „Die Reise nach Jerusalem“. Es paßte

irgendwie. Ralph mit seinem Lockenkopf stand neben mir und sagte plötzlich:

„Wir hauen ooch ab, unsere Jeschäfte übernimmt ’ne

Textilfabrik – eener von die wollte sich dicke tun, dem ha’m

wa abjesagt, aber die andern sind in Ordnung, die kriejen allet.“

„Wo geht ihr denn hin?“

„Amerika oder Kanada, ick weeß nich so jenau, da ham wa

Verwandte.“

„Und wann?“

„Na, im April, wenn de Schule aus is.“

Nach

den vier Volksschuljahren wollten die meisten von uns aufs Gymnasium

oder die „Hohe Schule“, wie es damals hieß.

Zur Abschlußfeier in der Volksschule konnte Wölfchen keine

Abschiedsvorstellung mehr geben, weil er sofort mit seinen Eltern

abreisen würde. Ihr Ziel war Jaffa in Palästina. Wölfchen

hat später eine Karte geschrieben, darauf versprach er, daß

er uns die „Jratisdatteln“ bei seinem nächsten Besuch

mitbringen würde, die seines Vaters – der war Fruchtimporteur

– wären eben doch die besten, sie kämen aus „Mesepetunien“.

Von einem Tropenhelm schrieb er nichts. Er ist glücklicherweise

nie auf Urlaub gekommen.

Die Abschlußfeier war schlicht. Der neue Rektor, den wir seit

zwei Jahren hatten, sprach uns vor allem Mut zu und wünschte

uns Glück. Dann wurden einige Lieder gesungen, zum Schluß

das Deutschlandlied – alle Strophen. Die Abgangszeugnisse wurden

ausgehändigt, alle Noten waren so ausgefallen, wie unsere Klassenlehrerin

Frau Rissom sie angekündigt hatte. Der Rektor hatte in steifer

Sütterlinschrift unterschrieben. Frau Rissom gab jedem von uns

die Hand, sie war sichtlich bewegt. „Werdet gute Menschen, versprecht

mir das“, waren ihre Abschiedsworte an uns. Dann gingen wir auseinander,

in die Osterferien und in eine neue Zeit ...