| Geschichten

rund ums Essen zum kostenfreien Abdruck 12. Januar 2010 Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich

willkommen im Zeitgut-Textarchiv. Alle Texte und Abbildungen

auf dieser Seite können Sie downloaden und kostenfrei veröffentlichen.

Wir erwarten von Ihnen lediglich den Abdruck des Quellen-Hinweises mit

bibliografischen Daten am Ende des Textes und den Abdruck eines minimal

30 Millimeter breiten Buchcovers. Bitte schicken Sie uns ein Belegexemplar. Für

die Zusendung der Fotos, für technische Probleme und für Rückfragen

stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. |

|

|

|

|

|

Gegessen wird

immer |

|

|

Abdrucktexte Vom

Spargelbeet zur Tabakplantage

Ostwestfalen-Lippe – Kassel – Obervellmar, Hessen;1916/1928–1944 Vom

Spargelbeet zur Tabakplantage

(gekürzte Fassung) Meine Mutter Gretchen, geboren 1886, war einige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg und bis 1916 „herrschaftliche Köchin“ bei den Prinzessinnen zu Lippe auf Burg Schwalenberg, Ostwestfalen-Lippe. Danach wurde sie leitende Köchin des Lazaretts für Leichtkriegsverletzte „Lindenberg“ bei Kassel. Mein Vater Konrad, geboren 1887, der eine Unterarm-Steckschuß Verletzung hatte, gehörte zu den von Gretchens Küche Verköstigten. Er bewunderte ihr Talent, trotz der Nachkriegshungerzeit energisch und mit Überredungskunst bei den umliegenden Bauern zusätzliche Lebensmittel für ihre Schützlinge zu ergattern.

.. Zwei Seelen hatten sich getroffen, die gutes Essen mochten, gute Hausmannskost halt. Der Lattichsalat etwa, wie Konrad ihn wünschte, mußte alles andere als unbehandelt und „crisp“, sondern angesetzt mit viel Sahne, anderen Zutaten, gesüßt, weich und „matschig“ sein. Die Wutz 1928, als meine Eltern es mit viel Fleiß, Sparsamkeit und fünf Hypotheken zu einer Doppelhaushälfte mit großem Garten und kleinem Textilladen gebracht hatten, installierte Konrad in einem separaten Kellerraum einen Schweinestall. Die Wutz war sein Hobby und Darling. Er allein fütterte sie abends, rührte in einem Eimer voller Hingabe mit Kleie, zerquetschten Pellkartoffeln, Essensresten und Milchbrühe das Schweinefutter an. Manchmal ließ Papa Konrad sein Schweinchen aus dem Stall zum Freilauf auf dem umzäunten Hof hinter unserem Haus. Das Tier, dem engen Stall entronnen, wuselte mit Wonne, Haken schlagend, springend, grunzend und quietschend auf dem Hof umher. Papa, seine Pfeife schmauchend, stand auf dem Hof und sah vergnügt seinem herumtobendem Liebling zu. „Freilauf macht Ferkel freßlustiger!“ dozierte er. Am offenen Küchenfenster stand der Rest der Familie und beobachtete das muntere Schweineschauspiel.

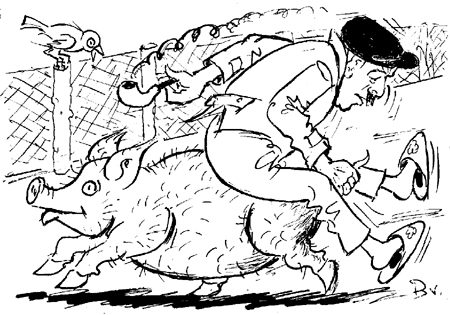

Und dann passierte es einmal: Die schon recht ausgewachsene Wutz geriet beim ausgelassenen Umhertollen zwischen Konrads Beine. Plötzlich saß er rücklings auf dem Schweinerücken; und dann ritt Konrad – heidi! — auf dem Rücken des Borstenviehs im Schweinsgalopp über den Hof, plumpste nach gut zehn Metern runter vom Saurücken und saß verdattert auf dem Beton des Hofs. Vergebens hatte er versucht, sich am Schweineschwänzchen festzuhalten. Verbiestert schüttelte er den Kopf; grimmig grinsend rappelte er sich auf bei unserem wiehernden Gelächter aus dem Küchenfenster.

Klar, daß das Schlachten des Schweins im Winter vor allem für Papa Konrad ein Höhepunkt des Jahres war. Das draußen am Haken hängende aufgeschnittene Schwein, der dampfende Wurstbrühkessel in der Waschküche, das vom Wurstwolf mittels Kurbel in den Darm gepreßte Hackfleisch, die kurzen gebellten Befehle des Hausschlachters, der wabernde Fleischgeruch, das Zwischendurch-Schnäpschen aus der Underberg-Flasche – das alles gehörte zu einem deftigen Schlachtefest. Spargel Meine Mutter nun hatte bei den Prinzessinnen Bekanntschaft gemacht mit feineren „adeligen“ Genüssen, zum Beispiel mit Spargel. So um 1934 überredete sie Konrad, im Gemüsegarten hinterm Haus ein Spargelbeet anzulegen. Nach zwei Jahren, glaube ich, lugten dann die ersten Spargelköpfe aus den Langhaufen. Der erste Spargel konnte gestochen werden. Die Kunst bestand darin, den richtigen „Schnittpunkt“ für die Spargelstange im sandigen Erdreich zu finden. Mama Gretchen schälte Spargel, es gab die ersten Spargelsuppen, dann Spargel mit Pellkartoffeln und ausgelassener Butter oder mit Schinken von Papas Schweinchen. Wir aßen Spargel, bis Papa ihn satt hatte und meinte, es dürfe auch mal wieder matschiger Lattichsalat sein. 1939

war’s aus mit Spargel, da wuchs aus den Langhaufen nur noch Spargelkraut,

das bestenfalls als Beigabe zu Blumensträußen dienen konnte.

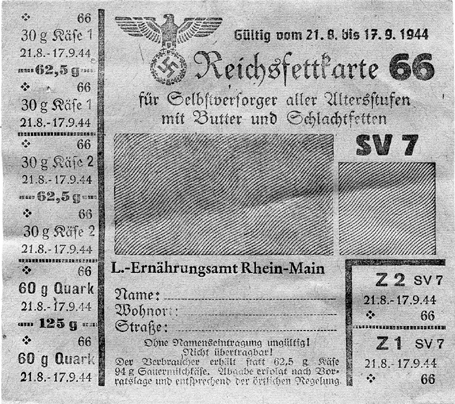

Der Krieg begann; es gab Lebensmittelkarten, auch Tabakwaren wurden

mit entsprechenden Abschnitten rationiert. Papa, starker Pfeifen-

und Zigarrenraucher, geriet in die Bredouille.

... Eines Tages, mitten im Krieg, – Papas Tabakplantage stand in voller Blüte – schellte an unserer Haustür ein Zollbeamter aus Kassel. Er erklärte, er habe den Auftrag, die Tabakpflänzchen in unserem Garten zu zählen und Papa müsse eine bestimmte Summe Geldes pro Pflanze als Zoll bezahlen. Offenbar hatte ein neidischer Nachbar ihn beim Zoll in Kassel angezeigt. Grimmig blechte Papa Konrad das Zollgeld. Den ellenlangen Fluch, den er dem Zollmenschen nachschickte, kann ich hier nicht wiedergeben. Mit Spargel wäre das nicht passiert; doch in jenen Notzeiten war Tabak Marke „Eigenanbau“ – oder, wie scherzhaft gesagt wurde, „Bahndamm, letzter Hieb“ – für passionierte Raucher oft die einzige Möglichkeit, doch an ihren geliebten blauen Dunst zu kommen. Münster – Dülmen, Nordrhein-Westfalen; 1944 „Hühnerfutter“

und Biber-Braten (gekürzte Fassung) ... Im Jahr 1944, mitten im Krieg, wurde mir in meiner Heimatstadt Dülmen ein äußerst ungewöhnlicher Genuß zuteil. Wenn ich daran denke, wie heute, mehr als ein halbes Jahrhundert später, Gourmets und Publizisten die ganze Welt abklappern, um ausgefallene Genüsse aufzuspüren, muß ich lachen in Erinnerung an jenen beinahe schon exotischen Braten in einer Zeit des Darbens, in der man dergleichen überhaupt nicht erwartete. Bisher habe ich noch niemandem davon erzählt. Denn wer hat schon einmal Biber-Braten gegessen? Ja, ich spreche vom Biber, dem Tier, das für seine architektonischen Meisterleistungen bekannt ist. Es baut Dämme, Brücken und unterirdische Bunker, allerdings nicht bei uns, sondern in Amerika. Ja, früher, da haben sie auch bei uns gebaut, aber in Deutschland sind sie – oder waren es bis vor kurzem – ausgerottet. In meiner Heimatstadt jedenfalls, in Dülmen im Münsterland, hatten wir Biber; das heißt, der Herzog von Croy hatte sie – in einer Biberfarm. Der Herzog war unser Vermieter. Wir bewohnten ein Einfamilienhaus, das ihm gehörte, direkt neben dem Schloßgarten. Als mein Bruder Hans im Spätherbst 1944 verwundet aus Rußland im Lazarett unserer Heimatstadt gelandet war, atmeten wir auf, weil wir wußten, daß er dort gut gepflegt wurde. Der 23

Jahre alte, 1,92 Meter große junge Mann wog nur noch 42 Kilo.

Aus welch abgelegenem Frontlazarett im fernen Rußland er gekommen

war, wußten wir nicht, denn es unterlag der Geheimhaltung. Tatsache

war jedenfalls, daß er im heimischen Lazarett in unglaublich

kurzer Zeit begann, die abgehungerten Pfunde wieder anzusetzen. Wie

wir erfuhren, pflegten alle Krankenschwestern des Lazaretts, sobald

sie auf ihren Stationen irgend etwas „Kalorienreiches“ ergattern

konnten, den verhungerten „langen Hans“ damit zu füttern.

Von meiner Mutter stammt der unerhörte Satz: „Von einem

Mastschwein habe ich noch nie gehört, daß es wirklich jeden

Tag ein Pfund zulegen kann!“ Was Schwarzgeschlachtetes war, darüber war mein Vater gut informiert. Er „durfte“ nämlich, wie alle Lehrer, die immer schon um ihre langen Ferien beneidet wurden, diese mit einer für das „Volkswohl“ nützlichen Tätigkeit, einer Viehzählung, ausfüllen, die sich das Regime als eine Ferienbeschäftigung für Lehrer ausgedacht hatte. Vielleicht erinnern sich noch Zeitzeugen daran, wie die Lehrer mit Adreßlisten, Fragebogen und Stiften bewaffnet, von Haus zu Haus zogen, um den Viehbestand „aufzunehmen“. Natürlich zum äußersten Mißfallen der Betroffenen. Wie viele Pferde, Kühe, Ziegen, Schweine, Schafe, Hühner, Gänse und Kaninchen waren im Haushalt vorhanden? Die Lehrer waren gehalten, selbst nachzuzählen, damit kein Tier übersehen wurde. Es war wichtig für die Erteilung der Schlachterlaubnis und für die Lebensmittelkarten. Die Bürokratie war auch im letzten Kriegsjahr noch gut organisiert und klappte bestens. Biber kamen in den Listen nicht vor, das war meinem Vater bestens bekannt. Vielleicht wurden sie bei der Pelzindustrie ja als „Abfall“ geführt? Daß sie eßbar waren, wußte er von der herzoglichen Domänenverwaltung, die ihm das großherzige soziale Angebot zugunsten unseres ausgehungerten Rußlandkämpfers gemacht hatte. Wahrscheinlich gab es dort Liebhaber des unbekannten „Wildbrets“? Oder ob sie der herzoglichen Tafel vorbehalten waren? Dort gab es ja unmögliche Gerichte, wie der Dülmener Kleinstadttratsch genau wußte. Zum Beispiel aß der Herzog „Hühnerfutter“. – Das stelle man sich mal vor! Denn die großen gelbgoldenen Körner des exotischen Getreides namens Mais kannten unsere Dülmener Mitbürger damals nur als „Hühnerfutter“. Wir wußten sogar genau, daß Maiskolben für die herzogliche Tafel in der Schloßgärtnerei gezogen wurden. Schließlich war Schloßgärtners Hilde die Freundin meiner Schwester. Und so hatte meine Mutter die Gelegenheit, auch für unsere heimische „Tafel“ Maiskolben zu erstehen und zuzubereiten – gekocht mit Butter darüber. Großer Zuspruch war dem unbekannten Gemüse bei uns nicht beschieden. Wir blieben lieber bei Möhren, Erbsen, Bohnen, Kohl und Spinat, wie gewohnt. Mit dem Biberbraten aber war das anders. Wir überließen ihn natürlich unserem Rekonvaleszenten und probierten ihn nur. Das Rezept war das gleiche wie für Stallhasen, aber mit Zwiebeln und Pfeffer, der – äußerst sparsam verwendet – in Resten immer noch vorhanden war. Der Braten geriet recht wohlschmeckend; ich mußte das zugeben, obwohl er mich im „nackten“ Zustande, in dem er den Eindruck einer großen, fetten Ratte erweckte – wie Ratten aussahen, wußten wir damals – ein bißchen gegruselt hatte. Leipzig, Sachsen; etwa 1946/47 AGFA

Wolfen In den ersten Nachkriegsjahren war der Heißhunger auf etwas Süßes unvorstellbar hoch. Die Zuckerzuteilung war äußerst knapp, Würfelzucker gab es schon gar nicht. Auf dem Schwarzmarkt wurde in kleinen Päckchen Sacharin gehandelt, das war Süßstoff, den man sonst nur schwer kaufen konnte. Ich arbeitete damals in einem Labor für Lebensmittelkontrolle in Leipzig, das den Nahrungsmittelfälschungen energisch nachspürte. Die Lebensmittelgesetze schrieben damals vor, daß Vollmilch 2,5 Prozent Fett (heute 3,2 Prozent) und die Magermilch 0,1 Prozent Fett enthalten mußten, weniger war strafbar. Magermilch wurde wegen ihres Mineralstoffgehaltes angepriesen. Zahnputzpulver durfte nicht über drei Prozent Feinsand enthalten. Zahnpasta gab es nicht. Der Durchschnittswert an Wasser im Brotteig sollte nicht über 50 Prozent betragen. Natürlich entsprach das Brot oft dieser Vorgabe nicht und war klitschig. Es war die Zeit der Schlagcremes. Ihre Grundlage war uns nicht geheuer, für ihre Herstellung wurde ganz offensichtlich ein Kunststoff verwendet, der dem Cellulosestoff ähnelte, aus dem man Filme herstellte. Dazu kamen natürlich Süßstoff, Aroma und Streckmittel. In geringen Mengen gegessen, verursachte diese Creme kaum Beschwerden, aber nach dem Genuß einiger Löffel voll bekam man Bauchweh. Wir Mädels vom Labor nannten das Zeug kurzweg AGFA Wolfen. Eines

Tages kam ein neuer Hersteller zu uns, der eine weitere Schlagcreme

auf den Markt bringen wollte und sich vorher durch uns die Güte

und Verwendbarkeit seiner Creme bestätigen lassen wollte. Unser

Doktor, der Chef, sah dieser Verhandlung mit sehr gemischten Gefühlen

entgegen. Die Verlockung, die Creme zu kosten, war groß. Zuerst wischte eine Kollegin zaghaft mit dem Finger darüber: „Aaaahhh, etwas Süßes! Kommt mal alle her, hier gibt’s etwas zu naschen!“

Auch ich wurde hinzugerufen und gesellte mich schnell zu den anderen, die bereits eifrig mit den Fingern die Creme abwischten und sie dann zum Munde führten. Wir vergaßen bei diesem Genuß alles, denn die Leckerei war zwar auch nur mit Süßstoff versehen, schmeckte aber herrlich süß. Wir wischten und naschten und zuletzt stand die Apparatur blankgeputzt da und sah aus wie frisch poliert. Dann kam der Hersteller mit unserem Doktor zurück, der offenbar die Genehmigung nicht erteilt hatte, und sah peinlich überrascht auf das, was wir in der Zwischenzeit angestellt hatten. Er war jedoch zynisch-freundlich und sagte: „Sie sehen, Doktor, Ihre Damen sind anderer Meinung!“ Dabei lächelte er vielsagend. Ob unser Chef seine Entscheidung revidiert hat, ist mir nicht bekannt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß sich unser sehr verantwortungsbewußter Doktor von der blankgeputzten Apparatur beeinflussen ließ. Mancher Hersteller, das wußten wir, handelte damals mit gesundheitsschädigenden Produkten. Eine zu Unrecht erteilte Genehmigung hätte für viele Menschen üble Auswirkungen haben können. Gemeinde Forth, Landkreis Erlangen, Mittelfranken;1962 Gehst

rüber, gehst nüber

Nach dem Studium an der Pädagogischen Hochschule Augsburg trat ich im Herbst 1962 in Mittelfranken im Landkreis Erlangen meine erste Lehrerstelle an. Nach ein paar Monaten besuchte ich an einem Wochenende mit einigen Junglehrerkollegen einen gemeinsamen Freund bei dessen Eltern in seinem Heimatdorf. Am Spätnachmittag gingen wir mit unserem Freund in die nahegelegene Dorfwirtschaft, um dort eine Runde Schafkopf zu spielen und Brotzeit zu machen. Wir bestellten Bier und Bratensulzen, aber unser Kollege nur ein Glas Wasser. Er war im ganzen Seminar bekannt wegen seiner Sparsamkeit, die eigentlich schon Geiz war. In einer Ecke der Gaststube prangte eine hohe Standuhr, im mit Schnitzwerk verzierten Holzrahmen ein fein ziseliertes Messingziffernblatt mit gebläuten Zeigern, darunter ein langer Perpendikel mit einer vergoldeten sonnenartigen Scheibe am Ende, die gleichmäßig im Sekundenrhythmus mit „tick-tack, tick-tack“ hin und her schwang. Beim Anblick dieser sich ständig wiederholenden Bewegung des Pendels hatte ein Kollege namens Günther eine Idee. Zu unserem sparsamen Freund gewandt sprach er: „Du Siegfried, ich zahle dir eine Maß Bier und eine Brotzeit, wenn du fähig bist, eine halbe Stunde lang ohne Unterbrechung und ohne Versprecher im Rhythmus des Perpendikels zu sagen: „Gehst rüber, gehst nüber, gehst rüber, gehst nüber ... Aber das schaffst du mit Sicherheit nicht!“ Darauf

der Angesprochene, dessen Ehre und Geiz durch diese Worte gleichermaßen

herausgefordert wurden: „Natürlich schaffe ich das! Aber

ihr müßt euch ruhig verhalten, ihr dürft mich nicht

ablenken und du, Günther, mußt dein Versprechen einlösen,

wenn ich gewinne.“ „Gehst

rüber, gehst nüber, Mäuschenstill

war es in der Stube. Auch der Wirt beobachtete gespannt das Geschehen.

Siegfried wiederholte ruhig und gleichmäßig seine Worte.

Da hatte

er anscheinend wieder einen Einfall. Er zupfte mich vorsichtig am

Ärmel und bedeutete mir, mit nach draußen zu kommen. Dort

sprach er auf mich ein: „Du, ich glaube, der hält durch!

Das müssen wir verhindern, daß ich für den Geizhals

auch noch eine Brotzeit zahlen muß. Lauf schnell zum Elternhaus

von Siegfried, tu ganz aufgeregt und sag seiner Mutter, daß

ihr Sohn nicht mehr normal sei, daß alle glauben, er sei verrückt

geworden, denn er sitze vor dem Pendel der Standuhr in der Wirtschaft

und sage immer ‚gehst rüber, gehst nüber ...’

Keiner wisse, was das zu bedeuten habe und alle hätten schon

vergeblich versucht, ihn davon abzubringen, aber alles umsonst. Sage,

sie müsse gleich kommen, vielleicht könne sie ihrem Sohn

bei diesem Anfall helfen.“ Fünf

Minuten später trat aufgeregt Siegfrieds Mutter in die Gaststube,

sah ihren Sohn, umarmte ihn und jammerte flehend: „Ja, Siegfried,

was ist denn los? ... So hör doch auf! ... Ich bin’s, deine

Mutter! Du bist doch vor einer Stunde noch ganz normal gewesen ...“ Unter

lautem Lachen wurde alles aufgeklärt, sogar Siegfried und seine

Mutter stimmten ein – diese ganz erleichtert, daß ihr Sohn

doch nicht verrückt geworden war – und unter allgemeinem

Beifall sprach der Wirt: „Für diesen Spaß spendiere

ich dem Siegfried die Brotzeit.“ Überlingen am Bodensee, Baden-Württemberg; Winter 1962 /63 Seegefrörne

(gekürzte Fassung) Er hatte

die besten Bratwürste, das mußte man zugeben. Immer wenn

Markt bei uns in Überlingen am Bodensee war, drängelten

sich die Bratwurstesser-Schlangen vor seiner Würstlebude. Ordnungsgemäß,

für alle sichtbar, war sein von den Behörden verlangtes

Besitzerschild an der Rückwand seiner Bude angebracht. „Otto

Schlarpe, Unter-Ach“.

Ottos Semmeln sind knuschprig, Er hatte vollkommen recht. Die Semmeln waren immer knusprig und die Würste besonders gut gebraten. Durch die vielen Jahre, die er zu uns nach Überlingen an den Markttagen kam, kannte er schon fast alle Wurstesser. Im voraus fragte er deshalb meistens schon: „Eine rote Braune?“ Dabei

lachte er so freundlich, daß sein verwittertes, hageres Gesicht

mit den vielen Fältchen wie von einem feinen Spinnennetz überzogen

aussah. Der Ausdruck „Rote Braune“ kam daher, weil eine

rote Bratwurst, die hier Schipling genannt wird, so braun und knusprig

gebraten war, daß die Haut an manchen Stellen schon aufplatzte. Doch

dann kam der strenge Winter 1962/63. Der Bodensee fror zu. Dieses

Ereignis soll in jedem Jahrhundert nur einmal eintreffen, wenn die

Natur die Voraussetzungen dazu schafft. Der Winter muß lange

genug so kalt sein, daß die Wassertemperatur unter null Grad

absinkt, die Außentemperatur muß noch lange, lange sehr

kalt bleiben und dazu noch eine totale Windstille eintreten. Wenn

das alles stimmt, dann kann es passieren, daß sich der große,

tiefe, unruhige Bodensee unter einer Eisdecke schlafen legt. Alle

diese Dinge trafen in dem kalten Winter 1962/63 zu, und deshalb hatten

wir die Seegefrörne. ... Jetzt begann die Arbeit der Eismeister der drei Anrainer-Staaten Deutschland, Österreich und Schweiz. Sie mußten die Festigkeit des Eises prüfen und die Stellen mit kleinen Tannenbäumchen markieren. Endlich hielt das Eis. Es wurde freigegeben. Auf dem spiegelblanken Parkett begann ein unvergeßliches frohes Treiben. Schlittschuhläufer flitzten vorbei. Radfahrer versuchten ihr Glück. Spaziergänger mit und ohne Hund, Kinderwagenschieber und Schlittenfahrer waren in Massen unterwegs. Die Stadtmusiker gaben auf dem See ein Konzert und das Fasnachtstreiben wurde auf das Eis vor der Promenade verlegt. Autofahrer aus unseren Nachbarstaaten überquerten den See und Segelflieger landeten vor unserer Stadt auf der spiegelnden, klaren Fläche. Die Eisprozession, die bei jeder Seegefrörne Johannes den Evangelisten über den zugefrorenen See trägt, brachte ihn am 12. Februar 1963 von Hagnau, auf der deutschen Seite, zurück nach Münsterlingen, auf der schweizerischen Seite. Dort muß er nun abwarten, bis im nächsten Jahrhundert der Bodensee die Prozession trägt und er den Weg zurück nach Hagnau in Deutschland wieder antreten kann.

Wunderschön und unvergessen war dieses fröhliche Treiben auf dem zugefrorenen See. Es gab keine Grenzen mehr. Weil einige Zöllner gar nicht Schlittschuh laufen konnten, mußten sie die Schmuggler einfach flitzen lassen. Glühwein und Bratwurst durften natürlich nicht fehlen. Die vorsichtigen Budenbesitzer bauten ihre Stände am Ufer auf, Otto Schlarpe allerdings ging mit seiner Bratwürstchenbude auf das Eis. Es war ein fabelhaftes Geschäft. Otto Schlarpe strahlte, und es war ein Vergnügen, ihm zuzusehen und zuzuhören. „Deutsch“ konnte er gar nicht sagen, „Deitsch“ war üblich, und so waren natürlich seine Bemerkungen für alle eine Belustigung. Doch dann geschah etwas Unerwartetes: Die Beine unter dem Bratrost gaben nach. Erst unmerklich, und dann stand der Würstlegrill mit einem Ruck schräg. Der Mostrichtopf knallte auf das Eis, und wer nicht sofort zurücksprang, hatte gelbbekleckerte Hosenbeine. Die Bratwürste rollten eine nach der anderen abwärts und landeten zischend auf dem Eis. Vor Freude wedelten die Hunde mit dem Schwanz und versuchten, sich eine zu stehlen. Die Menschen waren zurückgewichen, nur Otto Schlarpe bemühte sich hastig, die Semmeln und die Wurstvorräte aus der Gefahrenzone zu zerren. Die Gasflaschen machten Mühe, und dann war ja auch noch der heiße Bratrost in Gefahr. Hilfreiche Hände griffen zu, alles wurde gerettet, bis auf die Bratwürstle, die sich die Hunde geschnappt hatten. Das große Geschäft war im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen und so fluchte der Bratwurstbudenbesitzer unaufhörlich: „Himmihergotzaggramentz efixallelujamilextamarsch scheißglumpfaregts ...!“ Nach dem großen Eis kam der Frühling wieder zu uns an den See. Das Eis riß unter mächtigem Donnergetöse kilometerweit auf und türmte sich zu haushohen Bergen auf. Unvergessen bleibt uns allen diese Schönheit. Am Ufer blühten die ersten Blumen, und auf dem Wasser trieben riesige bizarre Eisberge bis tief in den Frühling hinein. Der Mai ließ sich aber nicht aufhalten. Die weißen Schiffe fuhren wieder, und die Segelboote schaukelten wie helle Schmetterlinge auf der silbrigen Fläche unseres Bodensees. Und Otto Schlarpe stand wie eh und je wieder an allen Markttagen neben der Münstertreppe gegenüber dem berühmten Ölberg und bot seine wunderbaren Würste an. Nidderau-Ostheim, Main-Kinzig-Kreis, Hessen; 1975 Der

Club der guten Esser Der Mensch

ist ein geselliges Wesen. Darum schließen sich Gleichgesinnte

zusammen und gründen Interessengemeinschaften, Vereine oder Clubs.

In unserem Dorfe gibt es viele im Umland sehr bekannte Vereine. Wer

mag, kann Mitglied werden im Gesangverein, im Fußballverein,

im Turnverein, im Schützenverein, im Geflügelzuchtverein,

im Hasenverein – die Auswahl ist reichhaltig. In einem Falle

sogar kurios. Und über diese Kuriosität sei kurz berichtet. Bei diesem zünftigen Schmaus reifte der weise Beschluß, sich fürderhin allwöchentlich einmal zu treffen, wobei die Mahlzeiten wechselweise von den Beteiligten zu stellen seien. Damit hatte die Geburtsstunde des „Clubs der guten Esser“ geschlagen. So beginnt die junge Chronik des ungewöhnlichsten Vereins in der Ostheimer Vereinsgeschichte. „Freßclub“ nennen ihn lästerhafte Zungen. „Club der guten Esser 1975“ steht auf dem Clubsymbol, einem kunstvoll beschrifteten Rinderknochen. Heute umfaßt der Club vierzehn Mitglieder. Ein Aufnahmestopp ist ausgesprochen. Nunmehr vierzehntägig lassen es sich die Herren schmecken. Alle verbindet ein Interesse: Deftige Gaumenfreuden in Muße und Geselligkeit genießen. Gelegentlich

werden die Clubgrenzen geöffnet und Gastesser, sogenannte „Mitesser“

geladen. Was da bisher geboten wurde, läßt einem die Geschmacksnerven

jauchzen: Heringssalat, Brustkern, Käsespezialitäten, Kalbsrollbraten,

Stallhasenbraten, Hausmacher Wurst, geräucherte Forellen, Haspel,

Stich, Schweineköpfe, Spanferkel – breitgefächerte

Hausmannskost also. Heruntergespült wird mit kräftigem Bier

und Apfelwein. Wer nach Clubstatuten fragt oder gar nach ideellen

Zielen, erhält zur Antwort: „Woas brauche mir suu ebbes?

Mir wolle gout esse un trinke un uus näit streire!“ Die vierzehn Herren treffen sich auch nicht, um nach eifrigem Üben eines Tages den erfolgreichsten Club-Esser nach Menge oder Feingeschmack zu ermitteln oder gar mit einem vielleicht irgendwo in der Bundesrepublik existierenden gleichartigen Club in edlen Eßwettstreit zu treten. Die Herren treffen sich, um stilvoll ländlich zu essen, zu trinken und Geselligkeit zu pflegen. Und das ausgiebig. Wenn sie mal Abwechslung brauchen, dann laden sie ihre Frauen ein und organisieren ein Fest oder einen Ausflug. Aber immer unter dem Motto: Gut Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Ostheim ist schon ein geselliges Dorf. Seine Vereine und ihr Innenleben sind der beste Beweis.

Nidderau-Ostheim, Main-Kinzig-Kreis, Hessen; 1940er Jahre Not

macht erfinderisch Während der „Bewirtschaftung“ im letzten Weltkrieg und noch einige Jahre danach war selbst das Leben auf dem Lande schwer geworden. Da war Schmalhans Küchenmeister. Die Nahrungsmittel waren rationiert, Brennstoffe schwer zu beschaffen. Brot, Fleisch, Fett, Mehl, Zucker gab es nur auf Bezugsmarken in verordneten Mengen. Und das auch nicht immer. Also blühte der Tauschhandel. Es war eine erbärmliche Zeit. Darum wurde in allen Lebenslagen versucht, dem Gesetz und seinen Hütern möglichst auszuweichen. Wer im Dorf irgendwie konnte, hielt sich als Lebensversicherung ein Schwein oder auch mehrere. Von Berufs wegen besonders der Landwirt. Damit der Fleischmangel im Lande gerecht verteilt werde, war angeordnet worden, daß die Bauern ihre Viehbestände kontrollieren lassen mußten. So wurde jedes Stück Vieh registriert. Auch wenn ein Schwein oder ein Rind einging, wurde es als Todesfall notiert und der Kadaver von der Abdeckerei in Langendiebach abgeholt.

Eines Tages brachte ein Unglücksfall im Schweinestall einen findigen Bauern auf eine wunderbare und folgenreiche Idee. „Woas solle mir dann die Gulasch hole“, sagte er sich, „mei gefreckte Ferkel kräit de Schäfer Wolf fier sei Honn. Däi wolle aach läwe.“ („Meine verreckten Ferkel kriegt der Schäfer Wolf für seine Hunde. Die wollen auch leben.“) Also brachte unser Bauer seine toten Ferkel zum Schäfer, ging dann aufs Rathaus und sagte zum Gemeindeangestellten: „Hurch zou un schreib uff: Elf Frekel hot die Sau geworfe. Ower drei san duut. Däi kannst de wirrer obzäihe. Däi hun aich’m Ludwich fier sei Honn gebroacht.“ („Hör zu und schreibe auf: Elf Ferkel hat die Sau geworfen. Aber drei sind tot. Die kannst du wieder abziehen. Die habe ich dem Ludwig für seine Hunde gebracht.) Diese

Idee der Nächstenhilfe fand Nachahmer – sogar ganz schlaue.

Da wurden im Gemeindebuch tote Ferkel als Hundefutter eingetragen,

obwohl sie noch munter im Stall umhersprangen. Und die Totenliste

wurde lang und länger. Natürlich war dem Gemeindeangestellten

klar, was hier gespielt wurde. Doch er schrieb unverdrossen: Drei

tote Ferkel für Schäfer Wolf. Zwei tote Ferkel für

Schäfer Wolf ... Wollte jemand ein Schwein schlachten, trieb er es zur Gemeindewaage und sagte: „Jacob, auf här! Mußt wirrer wäie.“ („Jacob, auf her! Mußt wieder wiegen.“) Der Urte-Jacob wog das Schwein und trug sein Gewicht in ein dickes Buch ein, damit später die drei oder vier Zentner bei der Zuteilung der Fleischmarken berücksichtigt werden konnten. Auch hier wurde ein Schlupfloch gefunden. Da kam doch eines Tages einer auf den Gedanken, ein großes Schwein zu schlachten, ein kleines aber registrieren zu lassen. Er trieb ein halbwüchsiges Schwein zur Gemeindewaage und sagte: „Jacob, guck dir häi den Hirbstkreppel oo! Es wird nix aus’m. Aich will’n schlochte. Wäi’n emool un schreib uff.“ („Jacob, guck dir den Hirbstkreppel an. Es wird nix aus ihm. Ich will ihn schlachten. Wieg ihn mal und schreibe auf.“) Der Urte-Jacob tat wie gewünscht, und der Bauer trieb seinen „Hirbstkreppel“ zurück in den Stall, damit er weiterwachse. Die ungewogene schwere Sau aber wurde verwurstet. Diese

Art der zusätzlichen Fleischbeschaffung sprach sich schnell herum.

Und der Urte-Jacob wunderte sich bald nicht mehr, weshalb ihm so viele

„Hirbstkreppel“ zur Feststellung des Schlachtgewichts zugetrieben

wurden. Ganz perfekt wurde die Sache, als wochenlang immer der gleiche

„Hirbstkreppel“ zur Gemeindewaage gebracht wurde. Er fand

schon den Weg alleine. Als „Wäi-Säuche“ (Wiegesau)

wurde er zur dörflichen Institution. „Mir ess egal“,

sagte der Urte-Jacob und wog Dutzende Male das gleiche Säuchen,

„die Leut wolle läwe.“ („Mir ist es egal, ...

die Leute wollen leben.“) |

|

|

|