| Leseprobe |

|

|

Ein

Stück Berlin Zeitgut

Auswahl |

|

|

Leseproben

aus dem Buch Auf

dem Weg ins Dritte Reich ... Ich war sieben Jahre alt und ging seit Ostern 1929 in die Schule. Ich hörte Begriffe wie: Marxismus, Demokratie, Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Kriegsgewinnler und ähnliches. Namen wurden genannt: Brüning, Stresemann (ehemaliger Außenminister, der 1929 verstorben war), Hindenburg und immer wieder Hindenburg – der „Ersatzkaiser“, die Vaterfigur. Ich hatte ihn gesehen, als im Februar 1928 Amanullah, der König von Afghanistan, als erster ausländischer Staatsmann nach dem Krieg Deutschland besuchte. Vater hatte mich „mitgeschleppt“, als der König und Hindenburg ins Reichspräsidentenpalais in die Wilhelmstraße fuhren. Ich konnte den pompös aufgemachten Monarchen beim Aussteigen bewundern. Neben ihm – im schwarzen Mantel und Zylinder – der Reichspräsident: Paul von Beneckendorff und Hindenburg. Vierzehn Tage später gab es die Zigarettenmarke „Amanullah“. Vater hat die Zigarette probiert, aber sie schmeckte ihm nicht. Er blieb bei „Overstolz“ und seinen Fehlfarben. Er war ein starker Raucher. Ich spielte also an diesem Nachmittag mit den Zinnsoldaten, die ich auf Mutters Nähtisch aufgebaut hatte. Kieler Zinnfiguren, die eigentlich meinem Vater gehörten, aber heute war Sonntag, da durfte ich sie haben.

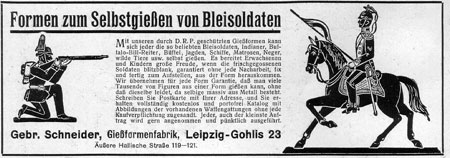

Kriegsspielzeug: Zinn- und Bleisoldaten waren sehr beliebt, sie wurden auch gern getauscht und „weitervererbt“. Vater erzählte, daß in der Bank enorm „abgebaut“ würde. Er selbst habe eine erhebliche Gehaltskürzung hinnehmen müssen. Meine Mutter sprach von der Suppenküche für die Armenspeisung, die das Bezirksamt Charlottenburg in der Pestalozzistraße eingerichtet hatte. Einer der Herren, ich glaube, es war der mit den Schmissen, fragte: „Habt Ihr das neue Wahlplakat von den Nazis gesehen? ,Haut dem Brüning auf die Glatze, daß die Notverordnung platze’, steht da drauf.“ Ich

wußte nicht, ob er eine Glatze hatte. Brüning war Kanzler,

katholisch, „Erfüllungspolitiker“ – ganz klar

kam ich da nicht, und ich brachte bestimmt einiges durcheinander.

Aber ich wußte, wer er war, und diesen Text auf dem Wahlplakat

stellte ich mir bildlich vor. Vielleicht konnte ich es irgendwo sehen.

Sie klebten ja massenhaft an jeder Litfaßsäule und lesen

konnte ich schon – recht gut sogar. Inzwischen ging ich schon über ein Jahr zur Schule. Es war die 25. Volksschule in der Sybelstraße, Fußweg zirka 25 Minuten. Frau Rissom war meine Lehrerin. Ich habe selten einen Menschen in meinen Leben getroffen, der so war wie sie. Sie sah streng aus und war die Güte selbst. Sie besaß ein aus dem Herzen kommendes soziales Empfinden, war eine fürsorgliche Pädagogin und konnte einfach alles. Sie verstand jeden von uns. Wir waren etwa 40 Kinder in der Klasse. Die Schule hatte ein großes Einzugsgebiet. Es reichte von Berlin W15 (damals Kurfürstendamm) bis nach Charlottenburg Nord. Wir hatten reiche, sehr reiche, bürgerliche, arme und bitterarme Kinder unter uns. Auch etwa zehn Juden gehörten zu den Klassenkameraden. Einige meiner Schulkameraden waren sogenannte „Trockenwohner“, das heißt, sie lebten mit ihren Eltern in Neubauten, die erst noch austrocknen mußten. Die Miete war gering oder entfiel gänzlich, dafür mußten die Bewohner heizen – sofern sie das Geld hatten. Die wenigsten konnten es. Daher litten sie wegen der ewigen Feuchtigkeit an Bronchialkrankheiten. „Die ham die Motten“ (Tuberkulose), sagten wir respektlos, obwohl das nicht zutraf, es waren vorwiegend Dauererkältungen und Heiserkeit. Zwei von ihnen hatten so eine Art Rheuma und wurden irgendwann „verschickt“, an die Nordsee, wie es hieß. Während

unserer ersten Schultage als „Achteklecker –Tafellecker“

(Damals zählten die Klassen rückwärts, also von 8 bis

1 = 8 Schuljahre vom 6. bis 14. Lebensjahr) fragte Frau Rissom, wer

von uns kein Frühstücksbrot mitbekommen kann. Etwa zwölf

Kinder meldeten sich, aber erst nach langem Zögern und Zureden

von Frau Rissom. Ich sah, wie ein Junge spontan die Hand seines Nebenmannes ergriff und sie festhielt. Der andere weinte. Ich hatte einen Kloß im Hals und empfand unbewußt, daß diese Handlung unserer Lehrerin mehr war als nur eine Anordnung. Sie war der Beginn einer vier Jahre dauernden Klassengemeinschaft, die uns bis 1933 fest zusammenhielt. Von

Anfang an herrschte eine erstaunliche Klassendisziplin. Wir machten

Krach wie andere auch, aber wir empfanden großen Respekt vor

Frau Rissom. Wenn sie die Klasse betrat, standen wir auf und sagten

im Chor: „Guten Morgen, Frau Rissom.“

Das

bin ich mit sechs Jahren im Sommer 1929, aufgenommen auf einem der

langen Spaziergänge, die mein Vater sonntags mit mir unternahm. Großstadtjunge Im Jahre 1928 war unsere Familie von Bamberg nach Berlin gezogen. Obwohl ab 1930 für Deutschland und Berlin politisch unruhige und turbulente Zeiten heraufzogen, verbrachte ich in dieser turbulenten, sehenswerten Stadt eine nahezu sorglose Kindheit. Meine Eltern kauften in Neukölln eine kleine Bäckerei, sozusagen zum Ausprobieren. Schon nach zwei Jahren verkauften sie diese wieder, um eine größere, erfolgversprechendere Bäckerei zu erwerben. Unsere neue Adresse lautete nun Berlin-Schöneberg, Suadikanistraße 1, eine unscheinbare, kurze Straße, in der nur drei vierstöckige Mietshäuser standen. Lebensgrundlage

der Familie waren die Bäckerei und Konditorei mit zwölf

Angestellten, ein für die damalige Zeit ansehnlicher, mittlerer

Handwerksbetrieb. Er bestand aus dem großen Laden mit dazugehörigem

Schaufenster, der Konditorei und drei Backstuben. Stundenweise herrschte

auch hier typisches, hektisches Großstadtgedränge. Bei

Schichtwechsel, morgens zwischen 7 und 7.30 Uhr oder am Nachmittag

zwischen 16.30 und 17 Uhr, strömten zirka 6500 bis 7 000 Menschen

vom Bahnhof Papestraße zu den in unmittelbarer Nähe gelegenen

Fabriken, um dann nach Feierabend wieder zurückzueilen. Dieser

Text wurde nur etwa 150 Meter von unserer Wohnung entfernt alle fünf

Minuten angesagt! ... Aber bald hörten wir ihn nicht mehr, so

hatten wir uns daran gewöhnt. Der Tagesablauf von uns beiden Jungen war neben der Schule durch das Geschäft bestimmt. Von Montag bis Samstag, pünktlich um sechs Uhr morgens, klopfte Mutter mit einer extralangen Holzstange in der Backstube an die Decke, die gleichzeitig der Fußboden unseres Kinderzimmers war. Sofort sprang darauf einer von uns Buben aus dem Bett und trampelte als Antwort auf das Klopfen wie wild mit den bloßen Füßen auf den Boden. Sobald Mutter unten das dumpfe Poltern hörte, ging sie beruhigt wieder ihrer Arbeit nach, wußte sie doch, wir waren aufgestanden. Zwanzig Minuten später erschienen wir im Laden. Dort standen für uns schon die Körbe mit den frischen Schrippen, abgezählt und ordentlich in Tüten oder Säckchen verpackt, in Reih und Glied bereit. Wir Geschwister, die zwei Stifte, die Verkäuferin und das Hausmädchen mußten die Waren zur Kundschaft bringen, die schon auf ihre Frühstücksschrippen wartete. Zu den Kunden in unmittelbarer Nähe liefen die Verkäuferinnen zu Fuß. Wir dagegen schwangen uns auf die Räder, um zur täglichen Vorfrühstückstour jeder in eine andere Richtung auszuschwärmen.

Diese Aufnahme entstand 1935 vor unserem Laden in der Suadikanistraße. Vor der Schule halfen mein Bruder und ich beim Brötchenaustragen. Für dieses Kastenrad war ich mit meinen acht Jahren allerdings noch zu klein. Ein Glöckchen schwingend, fuhr der Geselle damit durch die Straßen und verkaufte Kuchen vom Blech und Brötchen.

Spätestens um 7.30 Uhr kamen wir abgehetzt und hungrig zurück. Für uns standen schon frische, belegte Brötchen, dampfende Milch oder Kaffee bereit. Danach ging es per Fahrrad schnellstens zur Schule. Vater war nicht nur ein sparsamer, sondern auch ein praktischer Mann, der gern kochte. Deshalb gab es an den Werktagen häufig Eintopf zu Mittag. Alle Zutaten kamen in einen großen Topf und wurden um 9 Uhr in den Backofen geschoben, wo sie ohne große Arbeit garen konnten. Meister, Meisterin und die Gesellen, später die Verkäuferinnen und die Stifte, setzten sich kurz nach 12 Uhr in der Backstube zum Essen. Als letzte, nach Schulschluß, aßen wir Kinder zusammen mit dem Hausmädchen in der Küche unserer Wohnung. Dabei ging es meist recht lustig zu. Gleich nach dem Essen wurden die Hausaufgaben erledigt, die Mutter beim Kaffeetrinken um 15 Uhr kontrollierte. Erst danach durfte einer von uns zum Spielen. Der andere mußte sich in Ruf- oder Sichtweite des Geschäftes aufhalten. Wenn Kunden telefonisch noch Backwerk bestellten, mußte er es mit dem Fahrrad liefern. Erhielt man dabei ab und zu vom Empfänger 10 Pfennige Botenlohn, versöhnte das ein wenig für die entgangene Spielfreude. Um 18 Uhr mußte der Diensttuende in der Backstube erscheinen, um Bleche zu putzen, Kuchenformen einzufetten und die Zuckerglasuren für den nächsten Tag anzurühren. Um 19 Uhr wurde der Laden geschlossen, zirka eine halbe Stunde später saß die Familie in der Wohnung beim Abendessen um den Tisch. An Werktagen war das oft der einzige Moment, an dem alle beisammen waren. In der Bäckerei war um 4 Uhr Arbeitsbeginn, für Vater noch eine halbe Stunde früher. Samstags und vor Feiertagen ging es schon um 2 Uhr los. Täglich mußten bis 6 Uhr 5 000 Brötchen gebacken und spätestens bis 7 Uhr zum Frühstück in die Kantinen der Fabriken oder zu Privatkunden geliefert werden bzw. im Laden bereitliegen. Bereits um 11 Uhr gab es die nächsten frischen Schrippen, die im Hauptgeschäft oder in den Filialen verkauft wurden. Zwischen dem Brötchenbacken wurden täglich noch 120 bis 150 Stollen Graubrot, 10 bis 15 Blechkuchen, an Samstagen auch 20 Stück, hergestellt. Dazu massenweise Schnecken, Melonen, Amerikaner, Blätterteig- oder Plunderstücke, nicht gezählt all die Torten und das Feingebäck. Mutter mußte die Blechkuchen verkaufsfertig einteilen und mit der Hand schneiden. Alle Backwaren entstanden in Handarbeit, nur zur Teigbereitung wurden Maschinen benutzt. Wenn im Laden um zirka 18 Uhr alle Regale leer waren, dann freuten sich Meister und Meisterin.

Auf diesem Foto aus dem Jahr 1936 sind meine Eltern zu sehen, umgeben von einem Teil der Belegschaft unserer Bäckerei. Der Preis für eine Schnecke oder einen Amerikaner betrug 5 Pfennige, das Stück Blechkuchen, ein Schweineohr aus Blätterteig oder ein Plunderstückchen kosteten 10, das Stück Torte 10 bis 15 Pfennige. Für 10 Pfennige erhielt man vier Schrippen, die auf Wunsch noch ins Haus geliefert wurden. Die 1500-Gramm-Brote wurden mit 48 Pfennigen berechnet. Das Dutzend Berliner Pfannkuchen (Krapfen) hatte den Preis von einer Mark, frei Haus geliefert. Ein Bäckergeselle verdiente pro Woche seinerzeit 38 bis 40 RM. Die Monatsmiete für Bäckerei und Konditorei, dazu die Wohnung, belief sich auf 375 RM. ... [Berlin-Mitte; 1941] Blumenbote

im Hotel Adlon „Good

morning, boys!“ – Alfred Weise ist mein Freund und auch mein Banknachbar. Ich denke mir: Alfred wird bestimmt noch kommen. Sicher hat er, wie schon so oft, nicht aus dem Bett gefunden. Die Schüler des Köllnischen Gymnasiums leben über ganz Berlin verstreut. Ich wohne in Kreuzberg und fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zu unserem Gymnasium in der Inselstraße, dicht am Köllnischen Park, in der Nähe des Märkischen Museums. Alfred ist am Bülowbogen zu Hause, andere Schüler kommen aus Neukölln, Moabit oder Pankow. Richtig,

kaum sind fünfzehn Minuten vergangen, öffnet sich die Tür

und Alfred stürzt herein. Völlig außer Atem stammelt

er: „Excuse me, Sir, that I am so late...“ Wie ein

geprügelter Hund setzt sich mein Freund neben mich. Ich weiß

aber, daß er gut schauspielern kann. Während der ersten Pause packt mich Alfred am Arm und sagt aufgeregt: „Stell’ dir vor, was mir gestern abend mein Vater erzählt hat: Vom Hotel Adlon am Pariser Platz werden drei Blumenboten gesucht! Gegen einen Stundenlohn von fünfzig Pfennigen sollen von Gästen des Hotels bestellte Blumengebinde zu den Empfängern in der ganzen Stadt gebracht werden. Das wär doch etwas für uns! Hast du Lust? Wir könnten Heinz Prutz fragen, ob er auch mitmacht, und dann schwirren wir ab zu dem Nobelkasten am Brandenburger Tor.“ Bei so

einem Angebot brauche ich gar nicht lange zu überlegen. Freudig

antworte ich: „Natürlich bin ich dabei, das ist ja leicht

verdientes Geld.“ Schon eine Reichsmark ist für uns Schüler

ein kleines Vermögen. So stehen wir drei schon am Nachmittag vor dem Hotel Adlon. In der Hotelhalle hat die stadtbekannte Firma „Blumen Rothe“ einen Glaspavillon bezogen. Dort stellen wir uns vor. Wir bewundern die vielen verschiedenen Blumen und Grünpflanzen, die es bei „Blumen Rothe“ zu sehen gibt. Darunter entdecken wir eine Anzahl bizarrer Blüten, die wir noch nie gesehen haben. Erst

später lernen wir im Biologieunterricht, daß wir Passionsblumen,

Hibiskus und Bougainvillea bewundert haben. „Ihr

kommt mir wie gerufen“, sagt er. „Es gibt genug Arbeit.“

Sorgfältig notiert er unsere Namen und Adressen und schon bekommt

jeder von uns zwei sauber eingewickelte Blumensträuße mit

angehefteten Glückwunschkarten in die Hand gedrückt. Am selben Tag befördere ich noch zwei mittelgroße und ziemlich schwere Blumenschalen nach Spandau. Innerhalb von vier Stunden habe ich mein erstes Zubrot verdient. Am nächsten Schultag tauschen Alfred, Heinz und ich unsere ersten Erfahrungen aus. Trotz der unhandlichen Blumenschalen sind wir mit unserem neuen Job sehr zufrieden und wollen weiter am Ball bleiben. An diesem

Tag haben wir Biologieunterricht bei Dr. Paul Heidmann, einem langen,

hageren Mann mit etwas spitzer Nase, leicht ergrauten Haaren und stets

heiterem Gemüt. „Heute“, beginnt er, „beschäftigen

wir uns mit der märkischen Kiefer, deren lateinischer Name ,Pinus

silvestris rubera‘ lautet. Das merkt euch von Anfang an sehr

genau! Also nochmals: Pinus silvestris rubera! Dies zu wissen, ist

für einen zivilisierten Menschen eine Selbstverständlichkeit!

Seid sicher, jeden zweiten Passanten auf der Straße könnt

ihr nach dem lateinischen Namen dieses Baumes fragen, und er wird

euch, ohne zu zögern, die Antwort geben: ,Pinus silvestris rubera‘.“ Heute

habe ich einen besonders schlechten Tag erwischt. Ich muß ausschließlich

Blumenschalen austragen. Als ob Blumensträuße aus der Mode

gekommen wären! So eine

überdimensionale Blumenschale habe ich noch nie gesehen. Die

ist ja mindestens viermal so groß wie eine normale! Der Winter

hat begonnen, und um diese Zeit ist es draußen bereits längst

nicht mehr hell. 1941 dauert der Krieg schon zwei Jahre. Auf der Straße

sehe ich kaum die Hand vor meinen Augen, denn alle Fenster sind vorschriftsmäßig

verdunkelt. Keine Laterne brennt, und die Scheinwerfer der vorbeifahrenden

Fahrzeuge sind zu schmalen Schlitzen verengt. Um sich nicht ständig

anzurempeln, tragen die Leute an ihrer Kleidung Leuchtplaketten. Mit jedem

Schritt wird meine Blumenschale schwerer. Ich erinnere mich daran,

wie die Eingeborenen in Afrika ihre Lasten tragen und plazierte das

Gefäß auf meinen Kopf. Die Wollmütze federt den Druck

etwas ab, so daß mir mein Einfall gar nicht so schlecht erscheint.

Im Adlon

macht Herr Müller große Augen, als ich ihm sein demoliertes

Prachtstück auf den Tisch stelle. Nachdem ich ihm den Hergang

des Unfalls geschildert habe, lächelt er verständnisvoll

und sagt: „Junge, mach dir keine Sorgen. Das war höhere

Gewalt. In diesem besonderen Fall wird der Blumengruß aus dem

Adlon auch am nächsten Tag willkommen sein.“ Nach

dem Fall der Mauer konnte ich meinen Schulfreund Alfred Weise im Osten

Berlins ausfindig machen. Fünfzig Jahre waren inzwischen vergangen.

Nach der ersten Wiedersehensfreude fragte ich Alfred unvermittelt:

„Wie lautet der lateinische Name für die märkische

Kiefer?“ |

|

|

|