Leseprobe aus dem Buch:

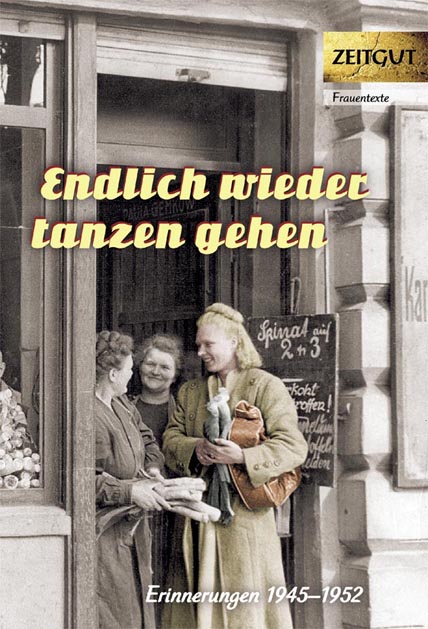

Endlich wieder tanzen gehen

Endlich wieder tanzen gehenFrauen-Erinnerungen 1945-1952

384 Seiten, Klappenbroschur

ISBN 978-3-86614-150-6

Mehr erfahren »

Rosemarie Kilian in ihrer ersten Rolle am Theater in Bonn als Marketenderin in der "Richter von Zalamea". ca. 1958

Stuttgart, Baden-Württemberg; 1946–1949

Endlich wieder Theater spielen (Ausschnitt)

Rosemarie Kilian

Ende 1945 bot das Stuttgarter Staatstheater ersteVorstellungen an. Meine Bemühungen, dort Fuß zu fassen, endeten recht kläglich,da der Oberspielleiter sich erst meiner weiblichen Fähigkeiten versichernwollte.

Dann gab es das Schauspielhaus in der KleinenKönigstraße. Auf Initiative einiger Ensemblemitglieder und des unbelastetenOberspielleiters Fred Schroer hatte sich ein Kollektiv zusammengefunden, dasals „Stuttgarter Neues Theater“ auf Teilung spielte. Alle Kollegen warenpunktmäßig am Gewinn beteiligt, während ein bestimmter Teil der Einnahmen fürdie Instandsetzung des Theaters eingesetzt wurde. Nicht jeder erhielt diegleiche Punktzahl und somit Auszahlung, aber der Punktwert schwankte kaum.Heinz Schroer, der Bruder des Oberspielleiters, war für die Finanzen und dieVerwaltung zuständig, und er wußte genau einzuschätzen, was für Ausstattung undAnschaffungen im technischen Bereich zurückbehalten werden mußte. Er löstediese Aufgabe zur größten Zufriedenheit aller Beteiligten. Die Vorstellungen, oftauch zweimal täglich, waren immer ausverkauft. Auch die Kammerspiele in derNähe des Bahnhofs, die weitgehend unter der handwerklichen Mithilfe derKollegen entstanden waren, gehörten zu diesem Ensemble.

Ich meldete mich bei Fred Schroer, um ihm vorzusprechen.Auch bei ihm ohne Erfolg. Es traf mich hart, als er meinte, durch meineTätigkeit als dienstverpflichtete Ansagerin während des Krieges hätte ich dasTheaterspielen wohl verlernt. Doch kurze Zeit darauf teilte er mir mit, erwolle einen Versuch mit mir machen, einen Vertrag bekäme ich aber erst nachzehn Probentagen, wenn in der Arbeit Übereinstimmung erzielt sei.

Ursprünglich sollte Schroers Ehefrau, Anneliese Römer,die betreffende Rolle spielen, aber sie fühlte sich dafür nicht geeignet. Eshandelte sich um die Emely in „Unsere kleine Stadt“ von Thorton Wilder. EineTraumrolle. Das Reizvolle an dem Stück war die Anweisung des Autors, ohne alleHilfsmittel – also ohne Bühnenbild und Requisiten – zu spielen. Man öffnete zumBeispiel unsichtbare Türen oder leckte, auf einem Barhocker sitzend, ein nichtvorhandenes Eis. Alles mußte mit größter Präzision geschehen, der Zuschauerdurfte nie im Zweifel gelassen werden, was gemeint war.

Ich hatte keine Schwierigkeit, meinen Text auf dieseWeise pantomimisch zu begleiten. Nach der zehntägigen Probenzeit gab es nichteinmal ein Gespräch, es wurde einfach weiterprobiert. Die Darstellung der Emelywar ein großes Glück für mich, denn sie bereitete mir den Boden für den Erfolgmit weiteren schönen Rollen in diesem Kollektiv von April 1946 bis zum Ende derSpielzeit 1948/49.

Um wieder beruflich tätig sein zu dürfen, mußte nicht nurich erst einen Fragebogen ausfüllen, in dem ich 131 Fragen wahrheitsgemäßbeantwortete. Anschließend erhielt ich von der Militärregierung Deutschland„for the U.S. Zone of Occupation“ die Urkunde der Registrierung unter meinembürgerlichen Namen Rosemarie Krüger, als Schauspielerin Rosemarie Kilian.

Mit dem Stück „Unsere kleine Stadt“ gastierten wir inKonstanz. Die erste Aufführung war eine Nachmittagsvorstellung. In einer derletzten Szenen steht Emely als tote junge Frau auf der Bühne, um sie herum dieTrauergemeinde, alle unter schwarzen Regenschirmen einen Choral singend. UnterMühen hatten es die Beteiligten auf Anweisung des Regisseurs geschafft, denChoral mit unreinen Tönen zu durchsetzen, was sehr echt wirkte und unweigerlichzum Lachen reizte. Doch das Publikum lachte auf Grund der sonst sehr traurigenSituation nicht. Im Zuschauerraum entstand eine Unruhe, die wir uns nicht erklärenkonnten.

Aber was geschah in der Abendvorstellung, als wir diebetreffende Stelle im Stück erreichten?

Ein Schrei der Empörung, dann brach im Publikum einsolcher Tumult aus, wie ich ihn später nie wieder erlebte. Ich stand in meinemlangen weißen Kleid, den Scheinwerfer auf mich gerichtet, ganz vorn an derRampe. Faule Äpfel und Kartoffeln flogen an mir vorbei auf die Bühne, streiftenmich aber nur. Die Zuschauer waren zerstritten.

"Unerhört! – Unverschämt! –Aufhören!“ schrien die einen, während andere riefen: „Habt doch Achtung vor denSchauspielern! – Seid ihr verrückt? Laßt sie doch zu Ende spielen!“ Ich hatteals Nächste einen längeren Satz zu sprechen. Nachdem sich meine Verblüffunggelegt hatte, war ich die Ruhe in Person. Ich wartete, bis eine solche Stilleeingetreten war, bei der man bekanntlich eine Stecknadel zu Boden fallen hört.Wir hatten die Vorstellung quasi angehalten. Am Schluß bekamen wir tosendenBeifall und nur noch ein paar vereinzelte Buh-Rufe.Der Schriftsteller und Kritiker Thaddäus Troll, der unsnach Konstanz begleitet hatte, machte sich über die frömmelnden Katholikenlustig, die zwischen Nachmittags- und Abendvorstellung den Aufstand organisierthatten. Sie hatten wohl das Singen des Chorals in dieser Form als Provokation ihresGlaubens empfunden.

Obwohl stark zerstört, war Stuttgart für viele Künstlerein Anziehungspunkt. Die Aufbruchsstimmung nach dem 8. Mai 1945 kann man heutekaum beschreiben. Daß ich wieder Theater spielen durfte, empfand ich alsbesonders befreiend. Wenn ich meine Tagebücher jener Jahre lese, so ist mirkaum mehr vorstellbar, was wir damals alles in einen einzigen Tag hineingepackthaben. Rückblickend fühle ich mich wie in einem Taumel von Proben,Vorstellungen und Geselligkeit.

Aus "Endlich wieder tanzen gehen" zum Shop »

Endlich wieder Theater spielen (Ausschnitt)

Rosemarie Kilian

Ende 1945 bot das Stuttgarter Staatstheater ersteVorstellungen an. Meine Bemühungen, dort Fuß zu fassen, endeten recht kläglich,da der Oberspielleiter sich erst meiner weiblichen Fähigkeiten versichernwollte.

Dann gab es das Schauspielhaus in der KleinenKönigstraße. Auf Initiative einiger Ensemblemitglieder und des unbelastetenOberspielleiters Fred Schroer hatte sich ein Kollektiv zusammengefunden, dasals „Stuttgarter Neues Theater“ auf Teilung spielte. Alle Kollegen warenpunktmäßig am Gewinn beteiligt, während ein bestimmter Teil der Einnahmen fürdie Instandsetzung des Theaters eingesetzt wurde. Nicht jeder erhielt diegleiche Punktzahl und somit Auszahlung, aber der Punktwert schwankte kaum.Heinz Schroer, der Bruder des Oberspielleiters, war für die Finanzen und dieVerwaltung zuständig, und er wußte genau einzuschätzen, was für Ausstattung undAnschaffungen im technischen Bereich zurückbehalten werden mußte. Er löstediese Aufgabe zur größten Zufriedenheit aller Beteiligten. Die Vorstellungen, oftauch zweimal täglich, waren immer ausverkauft. Auch die Kammerspiele in derNähe des Bahnhofs, die weitgehend unter der handwerklichen Mithilfe derKollegen entstanden waren, gehörten zu diesem Ensemble.

Ich meldete mich bei Fred Schroer, um ihm vorzusprechen.Auch bei ihm ohne Erfolg. Es traf mich hart, als er meinte, durch meineTätigkeit als dienstverpflichtete Ansagerin während des Krieges hätte ich dasTheaterspielen wohl verlernt. Doch kurze Zeit darauf teilte er mir mit, erwolle einen Versuch mit mir machen, einen Vertrag bekäme ich aber erst nachzehn Probentagen, wenn in der Arbeit Übereinstimmung erzielt sei.

Ursprünglich sollte Schroers Ehefrau, Anneliese Römer,die betreffende Rolle spielen, aber sie fühlte sich dafür nicht geeignet. Eshandelte sich um die Emely in „Unsere kleine Stadt“ von Thorton Wilder. EineTraumrolle. Das Reizvolle an dem Stück war die Anweisung des Autors, ohne alleHilfsmittel – also ohne Bühnenbild und Requisiten – zu spielen. Man öffnete zumBeispiel unsichtbare Türen oder leckte, auf einem Barhocker sitzend, ein nichtvorhandenes Eis. Alles mußte mit größter Präzision geschehen, der Zuschauerdurfte nie im Zweifel gelassen werden, was gemeint war.

Ich hatte keine Schwierigkeit, meinen Text auf dieseWeise pantomimisch zu begleiten. Nach der zehntägigen Probenzeit gab es nichteinmal ein Gespräch, es wurde einfach weiterprobiert. Die Darstellung der Emelywar ein großes Glück für mich, denn sie bereitete mir den Boden für den Erfolgmit weiteren schönen Rollen in diesem Kollektiv von April 1946 bis zum Ende derSpielzeit 1948/49.

Um wieder beruflich tätig sein zu dürfen, mußte nicht nurich erst einen Fragebogen ausfüllen, in dem ich 131 Fragen wahrheitsgemäßbeantwortete. Anschließend erhielt ich von der Militärregierung Deutschland„for the U.S. Zone of Occupation“ die Urkunde der Registrierung unter meinembürgerlichen Namen Rosemarie Krüger, als Schauspielerin Rosemarie Kilian.

Mit dem Stück „Unsere kleine Stadt“ gastierten wir inKonstanz. Die erste Aufführung war eine Nachmittagsvorstellung. In einer derletzten Szenen steht Emely als tote junge Frau auf der Bühne, um sie herum dieTrauergemeinde, alle unter schwarzen Regenschirmen einen Choral singend. UnterMühen hatten es die Beteiligten auf Anweisung des Regisseurs geschafft, denChoral mit unreinen Tönen zu durchsetzen, was sehr echt wirkte und unweigerlichzum Lachen reizte. Doch das Publikum lachte auf Grund der sonst sehr traurigenSituation nicht. Im Zuschauerraum entstand eine Unruhe, die wir uns nicht erklärenkonnten.

Aber was geschah in der Abendvorstellung, als wir diebetreffende Stelle im Stück erreichten?

Ein Schrei der Empörung, dann brach im Publikum einsolcher Tumult aus, wie ich ihn später nie wieder erlebte. Ich stand in meinemlangen weißen Kleid, den Scheinwerfer auf mich gerichtet, ganz vorn an derRampe. Faule Äpfel und Kartoffeln flogen an mir vorbei auf die Bühne, streiftenmich aber nur. Die Zuschauer waren zerstritten.

"Unerhört! – Unverschämt! –Aufhören!“ schrien die einen, während andere riefen: „Habt doch Achtung vor denSchauspielern! – Seid ihr verrückt? Laßt sie doch zu Ende spielen!“ Ich hatteals Nächste einen längeren Satz zu sprechen. Nachdem sich meine Verblüffunggelegt hatte, war ich die Ruhe in Person. Ich wartete, bis eine solche Stilleeingetreten war, bei der man bekanntlich eine Stecknadel zu Boden fallen hört.Wir hatten die Vorstellung quasi angehalten. Am Schluß bekamen wir tosendenBeifall und nur noch ein paar vereinzelte Buh-Rufe.Der Schriftsteller und Kritiker Thaddäus Troll, der unsnach Konstanz begleitet hatte, machte sich über die frömmelnden Katholikenlustig, die zwischen Nachmittags- und Abendvorstellung den Aufstand organisierthatten. Sie hatten wohl das Singen des Chorals in dieser Form als Provokation ihresGlaubens empfunden.

Obwohl stark zerstört, war Stuttgart für viele Künstlerein Anziehungspunkt. Die Aufbruchsstimmung nach dem 8. Mai 1945 kann man heutekaum beschreiben. Daß ich wieder Theater spielen durfte, empfand ich alsbesonders befreiend. Wenn ich meine Tagebücher jener Jahre lese, so ist mirkaum mehr vorstellbar, was wir damals alles in einen einzigen Tag hineingepackthaben. Rückblickend fühle ich mich wie in einem Taumel von Proben,Vorstellungen und Geselligkeit.

Aus "Endlich wieder tanzen gehen" zum Shop »

Buchtipps

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »