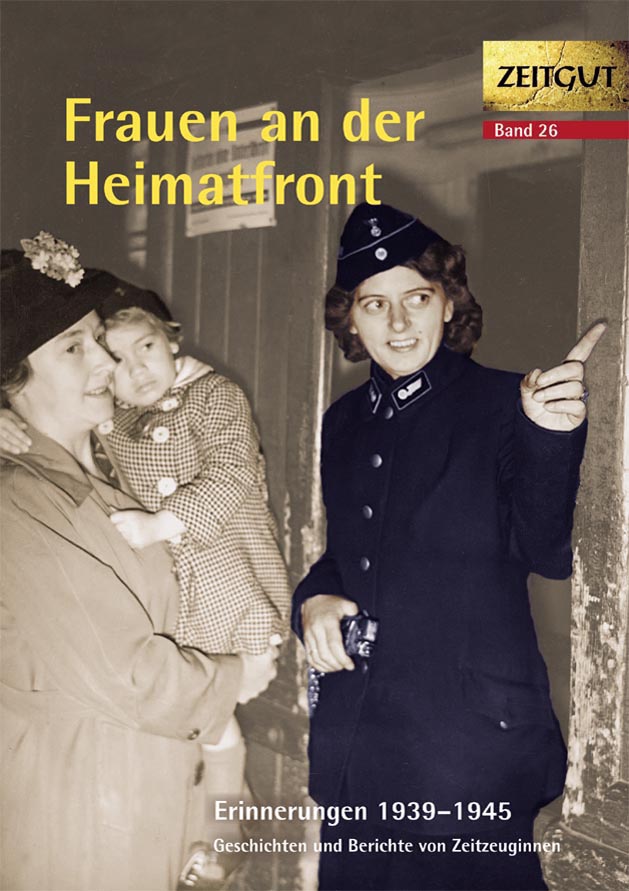

Frauen an der Heimatfront

Frauen an der HeimatfrontErinnerungen 1939-1945

320 Seiten mit vielen Abbildungen, Ortsregister, Chronologie

Reihe Zeitgut. Band 26

Zeitgut Verlag, Berlin.

ISBN: 3-86614-206-0,

gebunden, Euro 13,90

ISBN: 3-86614-208-4,

Taschenbuch, Euro 11,90

Zum Shop »

Im Kriegsjahr 1943 - illegal geboren

Geschichte von Hildegard Kramer

aus dem Buch "Frauen an der Heimatfront"

Die Krankenschwester Hildegard Kramer, geboren 1913 in Hannover, in den 1940er Jahren.

Wien – Quedlinburg/Sachsen-Anhalt 1942/43

1941 wurde ich als Angehörige des Deutschen Roten Kreuzes kriegsdienstverpflichtet. Bevor ich nach Quedlinburg kam, arbeitete ich als Kinderkrankenschwester in Wien. Als die ersten Bomben auf Hannover fielen, hatte ich Angst um meine dort ansässigen Eltern, hinzu kam viel Heimweh. Daher bat ich die Frau Oberin Alba-Alberti im Wiener Rudolfiner-Krankenhaus um eine Versetzung in den Raum Hannover.

So landete ich in Quedlinburg, und man setzte mich in dem an der Bode gelegenen Kreiskrankenhaus (heute Dorothea-Christiane-Erxleben-Klinikum) auf einer Planstelle in der Säuglingsstation ein. Seinerzeit nichts Ungewöhnliches, bildete auch dieses Haus in erster Linie nationalsozialistisch gesinnte – „braune“ – Elite-Anwärterinnen zu Krankenschwestern*) aus.

Mir wurde bald zugetragen, daß meine Vorgängerin unbedacht von der Überzeugung ihres Vaters gesprochen hatte, daß Deutschland nicht siegen werde. Jene junge Schwester, die kurz vorher noch erfolgreich ihr Examen absolviert hatte, wurde denunziert und unverzüglich durch die Oberin, eine ebenfalls äußerst linientreue Person an die Ostpreußen-Front strafversetzt. Die junge Frau beging dort Selbstmord.

Eines Abends, ich war gerade noch im Spätdienst, brachte mir unerwartet ein unbekannter Autofahrer eine russische Zwangsarbeiterin aus einem nahegelegenen Lager. Die Frau stand kurz vor der Niederkunft. Ich telefonierte nach Hilfe, doch es war niemand mehr erreichbar.

Während meiner Ausbildung hatte ich auch theoretische Kenntnisse in der Geburtshilfe erworben. Das bedeutete, daß ich im äußersten Notfall als Hebamme erste Hilfe leisten konnte. Dies war ein Notfall, also handelte ich. Ich entband die Frau von einem gesunden Jungen. Er war ihr neuntes Kind, und alles verlief komplikationslos. Als ich dem Kleinen gerade mit Streicheleinheiten den ersten Schrei entlockte, betrat unsere Stationsärztin, eine Chirurgin, den Saal. Sie gratulierte mir zum ersten Gelingen und sagte leise: „Sie ist eine Jüdin.“

Die Ärztin übernahm den Rest der medizinischen Versorgung für die Frau. Anschließend gelang es uns, Mutter und Kind für drei Tage zu verstecken. Die Stationsärztin kümmerte sich später noch um die Entlassung der beiden.

Der Stations-Hebamme war es jedoch nicht entgangen, daß ich eine Jüdin entbunden hatte. Sie drohte fortan mit Verrat bei der Oberin. Die mit aktiv gewesene Ärztin verfügte jedoch in dem Hause über Rang und Namen. Die Hebamme indes hatte keine Zeugen und unterstand arbeitsmäßig der Ärztin. Fortan bekam ich ständig Repressalien der Stations-Hebamme zu spüren. Sie versteckte Kinderwäsche und Seife, so daß ich die Säuglinge nicht baden und meinen Zeitplan nicht einhalten konnte. Wenn ich dadurch aus Zeitmangel mein Mittagessen nicht einnahm – die Schülerinnen brachten mir in solchen Situationen das Essen auf die Station – schüttete diese Person mein Essen in den Abfalleimer. Es folgten noch andere Bösartigkeiten. Der psychische Druck nahm zu, und ich bekam schweres Nervenfieber. Ich litt nachts höllische Nervenfieberträume. Aus Sorge, daß ich im Fieber reden könnte, verabreichte mir die mit mir verbündete Stationsärztin Schlaf- und Beruhigungsmittel.

Vom Fieber endlich genesen, vermittelte mich die Ärztin auf meinen Wunsch erneut nach Wien, wo ich mit der alten Zuneigung empfangen wurde und völlig gesunden konnte.

Ich verdanke jener Stationsärztin mein Leben.

*) Die wegen ihrer braunen Schwesterntracht so bezeichneten Mitglieder der NSV-Schwesternschaft wurden 1942 mit dem Reichsbund der freien Schwestern zum NS-Reichsbund Deutscher Schwestern zusammengefaßt. Nach 1936 gab es keine freien und nicht durch die Führung der NSDAP kontrollierten Schwesternverbände mehr.

Buchtipps

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »