Leseprobe aus dem Buch:

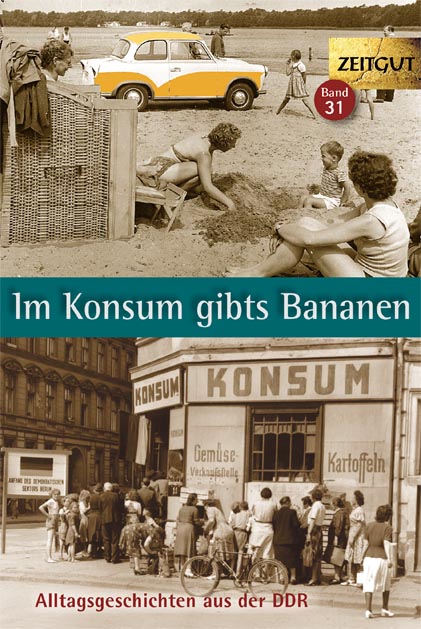

Im Konsum gibts Bananen

Im Konsum gibts BananenAlltagsgeschichten aus der DDR

1946-1989.

Reihe Zeitgut Band 31

320 Seiten. Klappenbroschur

ISBN 978-3-86614-264-0

Mehr erfahren »

Die Familie von Karin Dersch im Jahr 1963. Links die Brüder Golly und Michael, in der Mitte die Eltern, die Schwestern Christel und Karin.

Freie und geheime Wahlen

von Karin Dersch aus dem Buch "Im Konsum gibt's Bananen"

Mitte der fünfziger Jahre in Ost-Berlin, der Hauptstadt derDDR. Meine Eltern und Oma hatten den kleinen Kolonialwarenladen inBerlin-Friedrichsfelde mühevoll über den Krieg gerettet. Lebensmittel, Gemüse,Seifenartikel. Das war auch der Grund, weshalb vor meinem Namen im Klassenbuchnicht ein „A“ wie „Arbeiterkind“, sondern eine „K“ wie „Kapitalistenkind“stand. Nicht nur meinen Geschwistern und mir, sondern diesen Kapitalistenmachte man das Leben schwer. Sie erhielten immer weniger Waren, und mein Vatermußte immer öfter zu den Kunden sagen: „Das habe ich leider nicht, versuchenSie es doch mal in der HO oder im Konsum.“

Im Oktober 1954 sollten die nächsten Volkskammerwahlenstattfinden. Es begann zwei, drei Wochen vor den Wahlen. Mein Vater grübelteviel, er war kaum ansprechbar. Dann, eines Abends zwischen Butterstullen undBrause, verkündete er der Familie, daß er diesmal nicht wählen gehen werde. Denfertigen Wahlzettel der Nationalen Front (wie offiziell gewünscht vor den Augender Anwesenden) nur zusammenfalten, nichts ändern oder durchstreichen, ohneWahlkabine das Papier in die Urne zu stecken, das wären für ihn keine Wahlen.Er würde erst wieder gehen, wenn man zwischen verschiedenen Kandidaten undParteien wählen könne. Er verlange von dieser DDR nichts weiter als freiegeheime Wahlen, und er wolle auch nicht wie Tante Hilde demonstrativ ausProtest eine Wahlkabine aufsuchen. Er würde nicht gehen.

Vater: „Die 99,9prozentige Wahlbeteiligung werde ich ihnendiesmal gründlich vermasseln.“

Ihr werdet jetzt sagen, na und, was bedeutet das schon?

Da geht einer einfach nicht zur Wahl. Nein, so war dasnicht, nicht zu wählen bedeutete damals, man machte sich strafbar. Später, vordem Ende der DDR haben es viele nicht mehr getan, aber zu dieser Zeit war esnoch fast unmöglich.

Der Wahlsonntag rückte näher, trüber grauer Nieselregen, undVater ging nicht zur Wahl. Bis etwa 16.00 Uhr geschah nichts. Um 16.10 Uhrklopfte es an der Tür. Wir machten nicht auf, stellten uns taub. Um 16.20 Uhrkletterten zwei Männer, uns unbekannt, über die Mauer im Hinterhof. Ichversteckte mich mit meiner Schwester unter dem großen Tisch im Wohnzimmer.Mutter, Oma und Vater standen hinter den Gardinen. Meine Brüder hatten sichoben im Bad verschanzt. Dann gingen die Männer wieder, kamen aber bald mitVerstärkung zurück, danach alle Viertelstunde, zum letzten Mal noch kurz vor 18Uhr. Beim Klopfen blieb es nicht. Sie liefen ums Haus herum und schlugen an dieFenster und Tür, riefen laut: „Herr Schubert, machen Sie auf! Wir wissen, daßSie da sind. Kommen Sie wählen!“

Dann, nach 18 Uhr, war endlich Ruhe. Die Männer erschienennicht mehr. Jetzt hatten die Wahllokale geschlossen. Meine Eltern waren fix undfertig. Und ich spüre noch heute, nach all den Jahren, wenn ich daran denke,wie damals die Angst. Es gibt Ereignisse, deren Bilder auch nach so langer Zeitnichts von ihrer Schärfe verlieren. Wenn ich die Augen schließe, kann ich dieseMänner immer noch vor mir sehen, wie sie über den Zaun kletterten und laut unddeutlich ihre Stimmen hören. Meine Eltern waren mit den Nerven am Ende, aberwir hatten es geschafft, unser Vater war nicht zur Volkskammerwahl gegangen.

In den folgenden Tagen passierte nichts. Wir waren gespanntund warteten ab, aber niemand kam und holte unseren Vater ab.

Einige Tage danach stand ein unscheinbarer Mann im Laden.„Gewerbeaufsichtsamt Kontrolle“, sagte er, jener kleine Mann im graublauenAnzug mit dem Parteiabzeichen am Revers. Er schaute sich im Geschäft, imKühlschrank und in den Regalen um. „Aus gesundheitlichen Gründen ist es nichtvertretbar, daß Lebensmittel und Seifenwaren im Laden verkauft werden“, sagteder Mann.

Warum jetzt nach so vielen Jahren?

In den kommenden Tagen ließ mein Vater ein Regal vomTischler mit Glasscheiben verkleiden, hinter denen künftig die Seifenartikelangeboten wurden.

Im Januar 1955 erschienen erneut zwei Männer im graublauenAnzug vom Gewerbeaufsichtsamt im Geschäft. Nun sollte die Sache mit denGlasscheiben nicht mehr ausreichend sein. Einige Tage später verlegten meineEltern die Küche hinter den Verkaufsraum in eine Kammer. Jetzt wurden dieSeifenartikel im Extraraum angeboten. Schließlich waren wir auf sie angewiesen.

Es war Sommer 1956 geworden, als zum dritten Mal zwei Herrenim graublauen Anzug mit Parteiabzeichen im Laden uns mitteilten, daß uns dieKonzession für die Seife aus hygienischen Gründen entzogen worden sei. Das wardie Strafe für den Wahlsonntag. Manchmal ist das so im Leben, da hat man ein Spiel,eine Auseinandersetzung einfach verloren, und man sieht die Gegner als Siegerdavonziehen.

Am Abend sprach Willy Brandt, der Präsident des BerlinerAbgeordnetenhauses und späterer Regierender Bürgermeister von Westberlin imRIAS zu den Berlinern. Er bedeutete damals den Ost-Berlinern sehr viel, siesetzten große Hoffnungen auf ihn. Abends im Bett sagte Oma zu mir: „Du wirstsehen Krinele, dieser Mann wird uns mal die Wiedervereinigung bringen.“

Weil unseren Eltern in ihrem Geschäft immer weniger Waren zugeteiltwurden, hatten sie ihren Laden 1957 aufgegeben, und unser Vater arbeitete jetztin Westberlin als billige und willige Arbeitskraft. Das war nach demViermächteabkommen erlaubt, nur in der DDR nicht erwünscht. Es war eineschreckliche Arbeit, die er dort verrichtete, denn er kochte hierKohlenanzünder, die aus Sägemehl und Naphthalin gefertigt wurden. Das staubtefürchterlich, und er stank permanent nach Mottenpulver. Aber das Geld, das erfür diese schmutzige Arbeit bekam, stank nicht, denn es war Westgeld. Wirkonnten es in Ostmark für das Vierfache eintauschen und durften offiziell inWestberlin einkaufen.

1961 führte neben den vielen Republikflüchtlingen gerade dieTatsache, daß immer mehr Ostberliner und Leute aus dem Umland in Westberlinarbeiteten und in der DDR großer Fachkräftemangel herrschte, zum Bau der Mauer.

Sie haben durchgehalten, meine Eltern, es gab noch vieleandere Schikanen. Ende Juli 1961, zwei Wochen vor dem Mauerbau, sind sie mituns vier Kindern und Oma über West-Berlin nach Westdeutschland geflüchtet, undVater schmunzelte oft, denn er war den Männern in den graublauen Anzügen, denMännern mit den Parteiabzeichen, noch rechtzeitig entkommen. Daß wir weg waren,hatten sie erst gemerkt, als die Grenzen schon dicht waren. Aber das ist eineandere Geschichte. Das erste Mal wählte ich in München. Und als ich vor demkleinen Tischchen, hinter der Verkleidung in der Wahlkabine stand, mußte ichdaran denken, was mein Vater uns immer über freie und geheime Wahlen erzählthatte. Und ich empfinde es noch heute als etwas ganz Besonderes und durchausnicht Selbstverständliches, wenn ich dann meine Kreuzchen machen kann. Fürdieses Wahlrecht hatte meine Vater große Schwierigkeiten auf sich genommen.

Oma hat die Wiedervereinigung nicht mehr erlebt, sie hatauch Berlin und einige ihrer Enkelkinder nicht mehr wiedergesehen. Am Tag, alsWilly Brandt Bundeskanzler wurde, hat sie einige Freudentränen vergossen.

Mutter starb 1990. Sie hat die Wende geistig nicht mehrmitbekommen. Mein Vater reiste zwischen 1990 und 1993 mehrmals nach Berlin. Erist immer wieder zwischen dem ehemaligen Ost- und West-Berlin hin- undhergefahren. Der alte Mann hat glücklich wie ein Kind die Stadt ohne Mauergenossen.

„Siehste, Karin“, sagte er, „jetzt gibt es auch hier freieWahlen.

„Nur viele gehen nicht hin“, antwortete ich.

Aus "Im Konsum gibts Bananen" l zum Shop »

von Karin Dersch aus dem Buch "Im Konsum gibt's Bananen"

Mitte der fünfziger Jahre in Ost-Berlin, der Hauptstadt derDDR. Meine Eltern und Oma hatten den kleinen Kolonialwarenladen inBerlin-Friedrichsfelde mühevoll über den Krieg gerettet. Lebensmittel, Gemüse,Seifenartikel. Das war auch der Grund, weshalb vor meinem Namen im Klassenbuchnicht ein „A“ wie „Arbeiterkind“, sondern eine „K“ wie „Kapitalistenkind“stand. Nicht nur meinen Geschwistern und mir, sondern diesen Kapitalistenmachte man das Leben schwer. Sie erhielten immer weniger Waren, und mein Vatermußte immer öfter zu den Kunden sagen: „Das habe ich leider nicht, versuchenSie es doch mal in der HO oder im Konsum.“

Im Oktober 1954 sollten die nächsten Volkskammerwahlenstattfinden. Es begann zwei, drei Wochen vor den Wahlen. Mein Vater grübelteviel, er war kaum ansprechbar. Dann, eines Abends zwischen Butterstullen undBrause, verkündete er der Familie, daß er diesmal nicht wählen gehen werde. Denfertigen Wahlzettel der Nationalen Front (wie offiziell gewünscht vor den Augender Anwesenden) nur zusammenfalten, nichts ändern oder durchstreichen, ohneWahlkabine das Papier in die Urne zu stecken, das wären für ihn keine Wahlen.Er würde erst wieder gehen, wenn man zwischen verschiedenen Kandidaten undParteien wählen könne. Er verlange von dieser DDR nichts weiter als freiegeheime Wahlen, und er wolle auch nicht wie Tante Hilde demonstrativ ausProtest eine Wahlkabine aufsuchen. Er würde nicht gehen.

Vater: „Die 99,9prozentige Wahlbeteiligung werde ich ihnendiesmal gründlich vermasseln.“

Ihr werdet jetzt sagen, na und, was bedeutet das schon?

Da geht einer einfach nicht zur Wahl. Nein, so war dasnicht, nicht zu wählen bedeutete damals, man machte sich strafbar. Später, vordem Ende der DDR haben es viele nicht mehr getan, aber zu dieser Zeit war esnoch fast unmöglich.

Der Wahlsonntag rückte näher, trüber grauer Nieselregen, undVater ging nicht zur Wahl. Bis etwa 16.00 Uhr geschah nichts. Um 16.10 Uhrklopfte es an der Tür. Wir machten nicht auf, stellten uns taub. Um 16.20 Uhrkletterten zwei Männer, uns unbekannt, über die Mauer im Hinterhof. Ichversteckte mich mit meiner Schwester unter dem großen Tisch im Wohnzimmer.Mutter, Oma und Vater standen hinter den Gardinen. Meine Brüder hatten sichoben im Bad verschanzt. Dann gingen die Männer wieder, kamen aber bald mitVerstärkung zurück, danach alle Viertelstunde, zum letzten Mal noch kurz vor 18Uhr. Beim Klopfen blieb es nicht. Sie liefen ums Haus herum und schlugen an dieFenster und Tür, riefen laut: „Herr Schubert, machen Sie auf! Wir wissen, daßSie da sind. Kommen Sie wählen!“

Dann, nach 18 Uhr, war endlich Ruhe. Die Männer erschienennicht mehr. Jetzt hatten die Wahllokale geschlossen. Meine Eltern waren fix undfertig. Und ich spüre noch heute, nach all den Jahren, wenn ich daran denke,wie damals die Angst. Es gibt Ereignisse, deren Bilder auch nach so langer Zeitnichts von ihrer Schärfe verlieren. Wenn ich die Augen schließe, kann ich dieseMänner immer noch vor mir sehen, wie sie über den Zaun kletterten und laut unddeutlich ihre Stimmen hören. Meine Eltern waren mit den Nerven am Ende, aberwir hatten es geschafft, unser Vater war nicht zur Volkskammerwahl gegangen.

In den folgenden Tagen passierte nichts. Wir waren gespanntund warteten ab, aber niemand kam und holte unseren Vater ab.

Einige Tage danach stand ein unscheinbarer Mann im Laden.„Gewerbeaufsichtsamt Kontrolle“, sagte er, jener kleine Mann im graublauenAnzug mit dem Parteiabzeichen am Revers. Er schaute sich im Geschäft, imKühlschrank und in den Regalen um. „Aus gesundheitlichen Gründen ist es nichtvertretbar, daß Lebensmittel und Seifenwaren im Laden verkauft werden“, sagteder Mann.

Warum jetzt nach so vielen Jahren?

In den kommenden Tagen ließ mein Vater ein Regal vomTischler mit Glasscheiben verkleiden, hinter denen künftig die Seifenartikelangeboten wurden.

Im Januar 1955 erschienen erneut zwei Männer im graublauenAnzug vom Gewerbeaufsichtsamt im Geschäft. Nun sollte die Sache mit denGlasscheiben nicht mehr ausreichend sein. Einige Tage später verlegten meineEltern die Küche hinter den Verkaufsraum in eine Kammer. Jetzt wurden dieSeifenartikel im Extraraum angeboten. Schließlich waren wir auf sie angewiesen.

Es war Sommer 1956 geworden, als zum dritten Mal zwei Herrenim graublauen Anzug mit Parteiabzeichen im Laden uns mitteilten, daß uns dieKonzession für die Seife aus hygienischen Gründen entzogen worden sei. Das wardie Strafe für den Wahlsonntag. Manchmal ist das so im Leben, da hat man ein Spiel,eine Auseinandersetzung einfach verloren, und man sieht die Gegner als Siegerdavonziehen.

Am Abend sprach Willy Brandt, der Präsident des BerlinerAbgeordnetenhauses und späterer Regierender Bürgermeister von Westberlin imRIAS zu den Berlinern. Er bedeutete damals den Ost-Berlinern sehr viel, siesetzten große Hoffnungen auf ihn. Abends im Bett sagte Oma zu mir: „Du wirstsehen Krinele, dieser Mann wird uns mal die Wiedervereinigung bringen.“

Weil unseren Eltern in ihrem Geschäft immer weniger Waren zugeteiltwurden, hatten sie ihren Laden 1957 aufgegeben, und unser Vater arbeitete jetztin Westberlin als billige und willige Arbeitskraft. Das war nach demViermächteabkommen erlaubt, nur in der DDR nicht erwünscht. Es war eineschreckliche Arbeit, die er dort verrichtete, denn er kochte hierKohlenanzünder, die aus Sägemehl und Naphthalin gefertigt wurden. Das staubtefürchterlich, und er stank permanent nach Mottenpulver. Aber das Geld, das erfür diese schmutzige Arbeit bekam, stank nicht, denn es war Westgeld. Wirkonnten es in Ostmark für das Vierfache eintauschen und durften offiziell inWestberlin einkaufen.

1961 führte neben den vielen Republikflüchtlingen gerade dieTatsache, daß immer mehr Ostberliner und Leute aus dem Umland in Westberlinarbeiteten und in der DDR großer Fachkräftemangel herrschte, zum Bau der Mauer.

Sie haben durchgehalten, meine Eltern, es gab noch vieleandere Schikanen. Ende Juli 1961, zwei Wochen vor dem Mauerbau, sind sie mituns vier Kindern und Oma über West-Berlin nach Westdeutschland geflüchtet, undVater schmunzelte oft, denn er war den Männern in den graublauen Anzügen, denMännern mit den Parteiabzeichen, noch rechtzeitig entkommen. Daß wir weg waren,hatten sie erst gemerkt, als die Grenzen schon dicht waren. Aber das ist eineandere Geschichte. Das erste Mal wählte ich in München. Und als ich vor demkleinen Tischchen, hinter der Verkleidung in der Wahlkabine stand, mußte ichdaran denken, was mein Vater uns immer über freie und geheime Wahlen erzählthatte. Und ich empfinde es noch heute als etwas ganz Besonderes und durchausnicht Selbstverständliches, wenn ich dann meine Kreuzchen machen kann. Fürdieses Wahlrecht hatte meine Vater große Schwierigkeiten auf sich genommen.

Oma hat die Wiedervereinigung nicht mehr erlebt, sie hatauch Berlin und einige ihrer Enkelkinder nicht mehr wiedergesehen. Am Tag, alsWilly Brandt Bundeskanzler wurde, hat sie einige Freudentränen vergossen.

Mutter starb 1990. Sie hat die Wende geistig nicht mehrmitbekommen. Mein Vater reiste zwischen 1990 und 1993 mehrmals nach Berlin. Erist immer wieder zwischen dem ehemaligen Ost- und West-Berlin hin- undhergefahren. Der alte Mann hat glücklich wie ein Kind die Stadt ohne Mauergenossen.

„Siehste, Karin“, sagte er, „jetzt gibt es auch hier freieWahlen.

„Nur viele gehen nicht hin“, antwortete ich.

Aus "Im Konsum gibts Bananen" l zum Shop »

Buchtipps

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »