Leserstimmen

:: Sehr gut. Das Buch hat mich sehr berührt - es ist offen, ehrlich - einfach gut! Den Bruder von Frau Wiggli-von Loewenich kenne ich aus einigen Predigten, die er damals als Landesbischof der Evangelischen Kirche in Bayern hier in der St. Lorenzkirche hielt.

Edith Krieger, Nürnberg

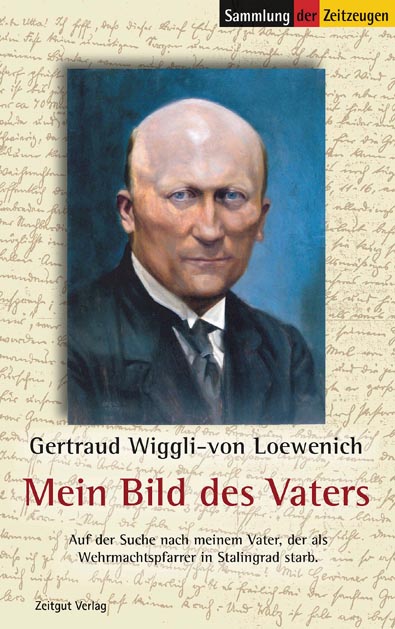

:: Beim Lesen dieses Buches entsteht automatisch der bekannte Gedanke: „Gut, dass ich nicht dabei gewesen bin und zu dieser Zeit gelebt habe“. Das Kriegsgeschehen allein ist absolut nicht wünschenswert, dazu aber noch eine tiefreligiöse Erziehung, bei dem der abwesende strenge Vater nur vom Ölbild herabblickt, da kommt das Grauen richtig hoch.

Gertraud Wiggli-von Loewenich schreibt: „Ich kann mich nicht an dich erinnern, nur an das Bild von dir, das über dem Klavier in der Wohnung an der Rathsbergerstraße hing. Du hast zu meinem Leben nicht viel beigetragen, außer deinem Samen und deinen lutherischen Glauben, mit dem du mich sozusagen geimpft hast.“ Das Kind Gertraud hat immer auf den Vater gewartet, der sich als Wehrmachtspfarrer in Russland aufhielt. „Er kommt! es klingelt! Ich springe zur Tür, der Vater kommt! Wie oft bin ich als siebenjährige in der Wohnung zur Tür gesprungen, habe gehofft, gewartet. ... Der Vater würde heimkehren aus Russland! Er hätte überlebt zwischen bösen Menschen, Wölfen, Kälte.“ Als die Nachricht und Bestätigung des Todes kommen, glaubt Gertraud das nicht, sie sucht jetzt erst recht in den Straßen von Erlangen.

Schließlich findet im Dezember 1946 ein Trauer-Gedächtnis-Gottesdienst für Wilhelm von Loewenich in Nürnberg statt. Die Mutter hat den fünf Kindern vorher eingeschärft, nicht zu weinen. „Der Vater sei für das Vaterland und für den lieben Gott gestorben. Es würde Gott und den Menschen nicht gefallen, wenn wir heulen würden“, erinnert sich Gertraud Wiggli-von Loewenich und hält sich daran. Ist das zu glauben?

Es ist wohl nicht verwunderlich, dass sich die erwachsene Frau fragt, warum sich der Vater 1938 als Militärpfarrer anstellen ließ, obwohl ihn niemand gezwungen hat und warum er in der verzweifelten Lage um Stalingrad bei seiner Kompanie blieb und nicht auf Wunsch zu seiner Familie zurückkehrte. Das Buch ist ein Versuch sich mit dem Vater auseinanderzusetzen. Wer weiß, wie wir damit umgegangen wären?

Lydia Beier, Berlin

:: Das Buch hat mir sehr gut gefallen! Mein Vater hat auch vor Stalingrad gekämpft, ist aber bedingt durch einen "Heimatschuß" ins Lazarett gekommen, was ihm wohl das Leben rettete, denn seine Division wurde fast vollständig aufgerieben. Sonst gäbe es mich nicht!

Brigitte Bröcking, Wuppertal

Edith Krieger, Nürnberg

:: Beim Lesen dieses Buches entsteht automatisch der bekannte Gedanke: „Gut, dass ich nicht dabei gewesen bin und zu dieser Zeit gelebt habe“. Das Kriegsgeschehen allein ist absolut nicht wünschenswert, dazu aber noch eine tiefreligiöse Erziehung, bei dem der abwesende strenge Vater nur vom Ölbild herabblickt, da kommt das Grauen richtig hoch.

Gertraud Wiggli-von Loewenich schreibt: „Ich kann mich nicht an dich erinnern, nur an das Bild von dir, das über dem Klavier in der Wohnung an der Rathsbergerstraße hing. Du hast zu meinem Leben nicht viel beigetragen, außer deinem Samen und deinen lutherischen Glauben, mit dem du mich sozusagen geimpft hast.“ Das Kind Gertraud hat immer auf den Vater gewartet, der sich als Wehrmachtspfarrer in Russland aufhielt. „Er kommt! es klingelt! Ich springe zur Tür, der Vater kommt! Wie oft bin ich als siebenjährige in der Wohnung zur Tür gesprungen, habe gehofft, gewartet. ... Der Vater würde heimkehren aus Russland! Er hätte überlebt zwischen bösen Menschen, Wölfen, Kälte.“ Als die Nachricht und Bestätigung des Todes kommen, glaubt Gertraud das nicht, sie sucht jetzt erst recht in den Straßen von Erlangen.

Schließlich findet im Dezember 1946 ein Trauer-Gedächtnis-Gottesdienst für Wilhelm von Loewenich in Nürnberg statt. Die Mutter hat den fünf Kindern vorher eingeschärft, nicht zu weinen. „Der Vater sei für das Vaterland und für den lieben Gott gestorben. Es würde Gott und den Menschen nicht gefallen, wenn wir heulen würden“, erinnert sich Gertraud Wiggli-von Loewenich und hält sich daran. Ist das zu glauben?

Es ist wohl nicht verwunderlich, dass sich die erwachsene Frau fragt, warum sich der Vater 1938 als Militärpfarrer anstellen ließ, obwohl ihn niemand gezwungen hat und warum er in der verzweifelten Lage um Stalingrad bei seiner Kompanie blieb und nicht auf Wunsch zu seiner Familie zurückkehrte. Das Buch ist ein Versuch sich mit dem Vater auseinanderzusetzen. Wer weiß, wie wir damit umgegangen wären?

Lydia Beier, Berlin

:: Das Buch hat mir sehr gut gefallen! Mein Vater hat auch vor Stalingrad gekämpft, ist aber bedingt durch einen "Heimatschuß" ins Lazarett gekommen, was ihm wohl das Leben rettete, denn seine Division wurde fast vollständig aufgerieben. Sonst gäbe es mich nicht!

Brigitte Bröcking, Wuppertal

Buchtipps

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »

Gertraud Wiggli-von Loewenich

Gertraud Wiggli-von Loewenich