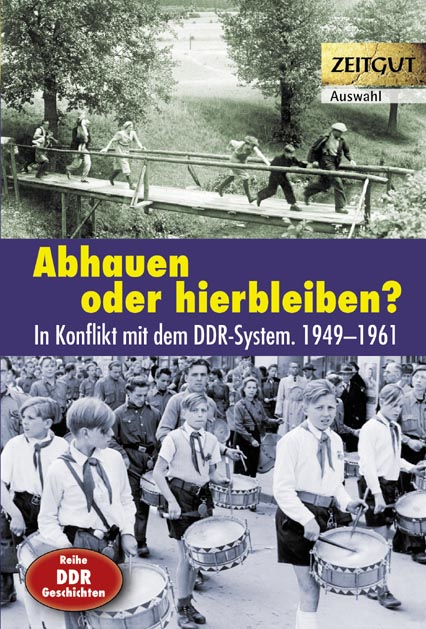

Abhauen oder hierbleiben?

In Konflikt mit dem DDR-System. 1949-1961

Zeitgut Auswahlband.

192 Seiten mit vielen Abbildungen,Ortsregister.

Zeitgut Verlag, Berlin.

Taschenbuch-Ausgabe,

Reihe DDR-Geschichten, Band 1.

ISBN 978-3-86614-220-6,

Euro 7,90

Cover downloaden:

Cover (CMYK-Modus) »

Cover (RGB-Modus) »

In Konflikt mit dem DDR-System. 1949-1961

Zeitgut Auswahlband.

192 Seiten mit vielen Abbildungen,Ortsregister.

Zeitgut Verlag, Berlin.

Taschenbuch-Ausgabe,

Reihe DDR-Geschichten, Band 1.

ISBN 978-3-86614-220-6,

Euro 7,90

Cover downloaden:

Cover (CMYK-Modus) »

Cover (RGB-Modus) »

Ihre Fragen beantwortet gern:

Lydia Beier

Öffentlichkeitsarbeit

Zeitgut Verlag GmbH, Berlin

E-Mail: lydia.beier@zeitgut.com

Tel. 030 - 70 20 93 14

Fax 030 - 70 20 93 22

Lydia Beier

Öffentlichkeitsarbeit

Zeitgut Verlag GmbH, Berlin

E-Mail: lydia.beier@zeitgut.com

Tel. 030 - 70 20 93 14

Fax 030 - 70 20 93 22

Pressetexte, Abbildungen, Abdrucktexte aus dem Buch

Abhauen oder hierbleiben?

Drei Pressetexte zum Buch (PDF) »

Bei Interesse an Rezensionsexemplaren oder Verlosungsexemplaren schreiben Sie einfach eine E-Mail an lydia.beier@zeitgut.com

Bei der Veröffentlichung einer Zeitzeugen-Geschichte bitten wir Sie, mindestens die bibliographischen Daten zum Buch und eine minimal 30 mm breite Coverabbildung abzudrucken. Bitte senden Sie uns einen Beleg zu. Vielen Dank.

Bibliographische Daten:

Abhauen oder hierbleiben?

Im Konflikt mit dem DDR-System. 1949-1961

Reihe Zeitgut Taschenbuch-Auswahlband.

192 Seiten mit vielen Abbildungen

Zeitgut Verlag, Berlin. www.zeitgut.com

ISBN 978-3-86614-220-6, Euro 7,90

Bei Interesse an Rezensionsexemplaren oder Verlosungsexemplaren schreiben Sie einfach eine E-Mail an lydia.beier@zeitgut.com

Bei der Veröffentlichung einer Zeitzeugen-Geschichte bitten wir Sie, mindestens die bibliographischen Daten zum Buch und eine minimal 30 mm breite Coverabbildung abzudrucken. Bitte senden Sie uns einen Beleg zu. Vielen Dank.

Bibliographische Daten:

Abhauen oder hierbleiben?

Im Konflikt mit dem DDR-System. 1949-1961

Reihe Zeitgut Taschenbuch-Auswahlband.

192 Seiten mit vielen Abbildungen

Zeitgut Verlag, Berlin. www.zeitgut.com

ISBN 978-3-86614-220-6, Euro 7,90

Vier kostenfreie Abdrucktexte

1. Der 17 Juni 1953 in Gera (7.028 Zeichen)

2. Ausnahmezustand in Leipzig (10.484 Zeichen)

3. Das versteckte Blauhemd (3.936 Zeichen)

4. Paketkontrolle (6.717 Zeichen)

Die Geschichten - falls vorhanden mit Foto - finden Sie hier. Wir bitten um einen Vermerk, wenn Sie die Geschichten kürzen.

2. Ausnahmezustand in Leipzig (10.484 Zeichen)

3. Das versteckte Blauhemd (3.936 Zeichen)

4. Paketkontrolle (6.717 Zeichen)

Die Geschichten - falls vorhanden mit Foto - finden Sie hier. Wir bitten um einen Vermerk, wenn Sie die Geschichten kürzen.

Der 17. Juni 1953 in Gera (7.028 Zeichen)

von Jürgen Kaufmann

Das Abitur ist geschafft. Offizielle

Ergebnisse, vor allem die endgültigen Reifezeugnisse, liegen zwar noch nicht

vor; ich erfahre aber von unserer sympathischen Rektoratssekretärin

inoffiziell alles Wichtige, sogar meine Gesamtnote.

Ich genieße das Intermediärstadium zwischen Reifeprüfung und Berufsbeginn. Zuerst besorge ich mir das heißersehnte Fahrrad. Für 275 Mark Ost hat es mir mein Vater zum bestandenen Abitur spendiert. Ich habe Glück, denn eben sind zehn Räder, Marke MIFA, in dem staatlichen Laden mit dem Fahrradmonopol eingetroffen. Am fabrikneuen Rad selbst fehlen Dynamo und Beleuchtung. Ungeachtet der zu erwartenden Schwierigkeiten mit der Nachrüstung der Beleuchtung greife ich natürlich sofort zu und erwerbe das Rad. Zwei Stunden später ist der Laden dann auch leergefegt.

Politisch liegt einiges in der Luft. Man hört hintenherum, daß die Bauarbeiter an der Stalinallee in Ost-Berlin streiken und offen Widerstand gegen die von Staat respektive Partei diktierten Normerhöhungen leisten. Die Unruhen greifen angeblich auch auf das Umfeld von Ost-Berlin über.

Ich bin an diesem Mittwoch, dem 17. Juni 1953, mit meinem neuen Fahrrad schon quer durch Gera unterwegs. Ein Wismutkumpel verrät mir, daß „die da oben“ seine Kollegen in den Urangruben von Ronneburg aus Angst vor einer überschwappenden Streikwelle nach Ende der Nachtschicht unter Tage in den Schächten eingesperrt halten: „Die werden uns noch kennenlernen!“

Mit meinem Fahrrad bin ich mobil und sehe etwa eine Stunde später die bis dahin unter Tage eingesperrten Wismutkumpel in einer langen Kolonne, ungewaschen und verdreckt von der Grubenarbeit, mit ihren russischen SIS-Kipplastwagen anrollen. Sie sind mit Gewalt aus ihren „unterirdischen Gefängnissen“ ausgebrochen und stimmungsmäßig natürlich im höchsten Grade aufgeheizt. Ich schließe mich der Kolonne an. Erster Halt ist vorm „Haus der Jugend“, dem Sitz der FDJ-Ortsleitung und von Parteiinstitutionen. Zuerst reißen die Kumpel über die hochgefahrenen Kipperladeflächen das große Ulbricht-Bild über dem Portal herunter. Es wird sodann mit einem unbeschreiblichen Hochgefühl von uns allen zertrampelt, eine regelrechte symbolische Hinrichtung.

Inzwischen verlassen in allen Betrieben, die ich bei meinen Kreuz- und Querfahrten passiere, die Arbeiter und Angestellten ihre Arbeitsplätze und formieren sich sehr diszipliniert zu Protestmärschen in Richtung Innenstadt. In den Gullys und Regenrinnen am Straßenrand entdecke ich eine Unzahl von weggeworfenen SED-Parteiabzeichen. Die Teilnehmer der Protestmärsche reißen sich diese verhaßten Symbole vom Revers, einer nach dem anderen, und werfen sie mit einer deutlich erkennbaren Genugtuung auf die Straße. Einige Arbeiter zerreißen auch öffentlich ihre Parteibücher.

Im Stadtzentrum treffen und vereinen sich die aus allen Richtungen ankommenden Marschsäulen, ich mit meinem neuen Fahrrad und einer gewaltigen Portion Neugierde und Staunen mittendrin. Ein wenig besorgt bin ich schon, vor allem um mein neues Fahrrad. Die auf dem Platz und den angrenzenden Straßen in einer großen Zahl Versammelten bestimmen per Aufruf, kurzer Vorstellung und Akklamation spontan eine Gruppe von etwa fünf Leuten direkt aus ihrer Mitte und beauftragen sie, zum nahen Gebäude der Bezirksverwaltung zu gehen, dem sogenannten Hochhaus, und mit der Leitung des Bezirks zu verhandeln. Es geht zunächst um die Rücknahme der überhöhten Arbeitsnormen und um eine verbesserte Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, Kleidung und Dingen, die über die reine Grundversorgung hinausgehen, zum Beispiel Reisen in den Westen.

Plötzlich aber kommt eine völlig neue Richtung in die erregte Debatte. Es werden Forderungen nach freien Wahlen und der Einheit Deutschlands laut. Fürwahr, ein Qualitätssprung! Dies ist kein Streik, kein Arbeitskampf mehr, dies ist eine friedliche Revolution!

Während die spontan ernannten Delegierten in Richtung Hochhaus aufbrechen, erschallt der Ruf: „Polizei, Polizei!“ In der Tat nähert sich Bereitschaftspolizei in mehreren Mannschaftswagen. Sie erreicht nur die Peripherie der riesigen Menschenansammlung. Im Nu sind einige Polizeifahrzeuge umgekippt. Ich sehe Polizeimützen durch die Luft fliegen. Grobe Gewalt kann ich nicht beobachten. Es wird auch nicht geschossen. Die Polizei zieht sich in die angrenzenden Nebenstraßen zurück und verhält sich abwartend.

Am Hochhaus sind vor den Eingängen dicke, ohne Hilfsmittel nicht zu überwindende Eisengitter heruntergelassen. Die Bezirksfunktionäre schauen im 4. und 6. Stockwerk etwas irritiert, aber unbehelligt aus den Fenstern. Die Menge auf der Straße ist wütend. Sie stürmt weiter in Richtung Gefängnis, ich hinterher. Im Gefängnis werden Tore und Zellentüren aufgebrochen und Gefangene befreit. Ob alle herauskommen, ob es sich bei den Befreiten nur um „Politische“ handelt, ist nicht sicher festzustellen.

Inzwischen beunruhigt uns alle etwas anderes. Es ist gegen 13.30 Uhr, und man hört plötzlich Geräusche von Panzermotoren, die näher kommen. Ich fahre mit dem Fahrrad den Geräuschen entgegen und stoße auf der Geschäftsstraße „Sorge“ auf einen T34. Er hat die Luken geschlossen. Das ist kein gutes Zeichen, man kann sich so nicht durch Winken verständigen. Ich radle die Straße hinab, der Panzer rollt langsam hinter mir her. Allmählich überfällt mich Angst um mein Fahrrad, dessen Anschaffung der ganzen Familie Opfer abverlangt hat. Ich bin verpflichtet, es heil wieder nach Hause zu bringen und sehe es in meiner Phantasie plötzlich unter Panzerketten zermalmt. So flüchte ich in die Bachgasse, eine angrenzende Altstadtgasse. Der Panzer kann mir nun nicht mehr folgen; vielleicht wollte er das auch gar nicht, und ich habe mir die Verfolgung nur eingebildet.

Jetzt wird es erst richtig gefährlich. Bei der Weiterfahrt Richtung Platz der Republik/Trinitatiskirche höre ich Schüsse. Dann sehe ich die Misere: Der große, von friedlich demonstrierenden Menschenmassen angefüllte Platz wird von drei Seiten von russischen Soldaten eingekreist, die in doppelter Schützenkette anrücken. Die Menschen flüchten in die noch offene Richtung. Die Rotarmisten schießen aus ihren Kalaschnikows, offenbar überwiegend in die Luft, über die Köpfe der Menge. Einige Menschen liegen am Boden, ich vermag nicht zu beurteilen, ob es sich um die ersten Toten handelt. Jetzt heißt es, rette sich, wer kann!

Schnell weiche ich in Nebenstraßen aus, umfahre den von Lärm angefüllten Platz in möglichst großer Distanz und komme schließlich unbehelligt zu Hause an. Im RIAS hören wir dann die bitteren Nachrichten von der Tragödie, die sich ähnlich oder schlimmer als in Gera DDR-weit abspielt. Ich verschwinde am nächsten Tag erst einmal aus dem unruhigen Gera in mein ruhiges Hirschberg, in dem der Würgegriff der Grenzpolizei einen Aufstand gar nicht erst aufkommen läßt. Ich hoffe, daß mich bei den Aktionen in Gera niemand erkannt hat oder anzeigt. Sicher kann man nicht sein, denn die Stunde der obsiegenden Unterdrücker ist ja immer auch die Stunde der Denunzianten.

________________

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine Veröffentlichung unserer Texte planen.

Ich genieße das Intermediärstadium zwischen Reifeprüfung und Berufsbeginn. Zuerst besorge ich mir das heißersehnte Fahrrad. Für 275 Mark Ost hat es mir mein Vater zum bestandenen Abitur spendiert. Ich habe Glück, denn eben sind zehn Räder, Marke MIFA, in dem staatlichen Laden mit dem Fahrradmonopol eingetroffen. Am fabrikneuen Rad selbst fehlen Dynamo und Beleuchtung. Ungeachtet der zu erwartenden Schwierigkeiten mit der Nachrüstung der Beleuchtung greife ich natürlich sofort zu und erwerbe das Rad. Zwei Stunden später ist der Laden dann auch leergefegt.

Politisch liegt einiges in der Luft. Man hört hintenherum, daß die Bauarbeiter an der Stalinallee in Ost-Berlin streiken und offen Widerstand gegen die von Staat respektive Partei diktierten Normerhöhungen leisten. Die Unruhen greifen angeblich auch auf das Umfeld von Ost-Berlin über.

Ich bin an diesem Mittwoch, dem 17. Juni 1953, mit meinem neuen Fahrrad schon quer durch Gera unterwegs. Ein Wismutkumpel verrät mir, daß „die da oben“ seine Kollegen in den Urangruben von Ronneburg aus Angst vor einer überschwappenden Streikwelle nach Ende der Nachtschicht unter Tage in den Schächten eingesperrt halten: „Die werden uns noch kennenlernen!“

Mit meinem Fahrrad bin ich mobil und sehe etwa eine Stunde später die bis dahin unter Tage eingesperrten Wismutkumpel in einer langen Kolonne, ungewaschen und verdreckt von der Grubenarbeit, mit ihren russischen SIS-Kipplastwagen anrollen. Sie sind mit Gewalt aus ihren „unterirdischen Gefängnissen“ ausgebrochen und stimmungsmäßig natürlich im höchsten Grade aufgeheizt. Ich schließe mich der Kolonne an. Erster Halt ist vorm „Haus der Jugend“, dem Sitz der FDJ-Ortsleitung und von Parteiinstitutionen. Zuerst reißen die Kumpel über die hochgefahrenen Kipperladeflächen das große Ulbricht-Bild über dem Portal herunter. Es wird sodann mit einem unbeschreiblichen Hochgefühl von uns allen zertrampelt, eine regelrechte symbolische Hinrichtung.

Inzwischen verlassen in allen Betrieben, die ich bei meinen Kreuz- und Querfahrten passiere, die Arbeiter und Angestellten ihre Arbeitsplätze und formieren sich sehr diszipliniert zu Protestmärschen in Richtung Innenstadt. In den Gullys und Regenrinnen am Straßenrand entdecke ich eine Unzahl von weggeworfenen SED-Parteiabzeichen. Die Teilnehmer der Protestmärsche reißen sich diese verhaßten Symbole vom Revers, einer nach dem anderen, und werfen sie mit einer deutlich erkennbaren Genugtuung auf die Straße. Einige Arbeiter zerreißen auch öffentlich ihre Parteibücher.

Im Stadtzentrum treffen und vereinen sich die aus allen Richtungen ankommenden Marschsäulen, ich mit meinem neuen Fahrrad und einer gewaltigen Portion Neugierde und Staunen mittendrin. Ein wenig besorgt bin ich schon, vor allem um mein neues Fahrrad. Die auf dem Platz und den angrenzenden Straßen in einer großen Zahl Versammelten bestimmen per Aufruf, kurzer Vorstellung und Akklamation spontan eine Gruppe von etwa fünf Leuten direkt aus ihrer Mitte und beauftragen sie, zum nahen Gebäude der Bezirksverwaltung zu gehen, dem sogenannten Hochhaus, und mit der Leitung des Bezirks zu verhandeln. Es geht zunächst um die Rücknahme der überhöhten Arbeitsnormen und um eine verbesserte Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, Kleidung und Dingen, die über die reine Grundversorgung hinausgehen, zum Beispiel Reisen in den Westen.

Plötzlich aber kommt eine völlig neue Richtung in die erregte Debatte. Es werden Forderungen nach freien Wahlen und der Einheit Deutschlands laut. Fürwahr, ein Qualitätssprung! Dies ist kein Streik, kein Arbeitskampf mehr, dies ist eine friedliche Revolution!

Während die spontan ernannten Delegierten in Richtung Hochhaus aufbrechen, erschallt der Ruf: „Polizei, Polizei!“ In der Tat nähert sich Bereitschaftspolizei in mehreren Mannschaftswagen. Sie erreicht nur die Peripherie der riesigen Menschenansammlung. Im Nu sind einige Polizeifahrzeuge umgekippt. Ich sehe Polizeimützen durch die Luft fliegen. Grobe Gewalt kann ich nicht beobachten. Es wird auch nicht geschossen. Die Polizei zieht sich in die angrenzenden Nebenstraßen zurück und verhält sich abwartend.

Am Hochhaus sind vor den Eingängen dicke, ohne Hilfsmittel nicht zu überwindende Eisengitter heruntergelassen. Die Bezirksfunktionäre schauen im 4. und 6. Stockwerk etwas irritiert, aber unbehelligt aus den Fenstern. Die Menge auf der Straße ist wütend. Sie stürmt weiter in Richtung Gefängnis, ich hinterher. Im Gefängnis werden Tore und Zellentüren aufgebrochen und Gefangene befreit. Ob alle herauskommen, ob es sich bei den Befreiten nur um „Politische“ handelt, ist nicht sicher festzustellen.

Inzwischen beunruhigt uns alle etwas anderes. Es ist gegen 13.30 Uhr, und man hört plötzlich Geräusche von Panzermotoren, die näher kommen. Ich fahre mit dem Fahrrad den Geräuschen entgegen und stoße auf der Geschäftsstraße „Sorge“ auf einen T34. Er hat die Luken geschlossen. Das ist kein gutes Zeichen, man kann sich so nicht durch Winken verständigen. Ich radle die Straße hinab, der Panzer rollt langsam hinter mir her. Allmählich überfällt mich Angst um mein Fahrrad, dessen Anschaffung der ganzen Familie Opfer abverlangt hat. Ich bin verpflichtet, es heil wieder nach Hause zu bringen und sehe es in meiner Phantasie plötzlich unter Panzerketten zermalmt. So flüchte ich in die Bachgasse, eine angrenzende Altstadtgasse. Der Panzer kann mir nun nicht mehr folgen; vielleicht wollte er das auch gar nicht, und ich habe mir die Verfolgung nur eingebildet.

Jetzt wird es erst richtig gefährlich. Bei der Weiterfahrt Richtung Platz der Republik/Trinitatiskirche höre ich Schüsse. Dann sehe ich die Misere: Der große, von friedlich demonstrierenden Menschenmassen angefüllte Platz wird von drei Seiten von russischen Soldaten eingekreist, die in doppelter Schützenkette anrücken. Die Menschen flüchten in die noch offene Richtung. Die Rotarmisten schießen aus ihren Kalaschnikows, offenbar überwiegend in die Luft, über die Köpfe der Menge. Einige Menschen liegen am Boden, ich vermag nicht zu beurteilen, ob es sich um die ersten Toten handelt. Jetzt heißt es, rette sich, wer kann!

Schnell weiche ich in Nebenstraßen aus, umfahre den von Lärm angefüllten Platz in möglichst großer Distanz und komme schließlich unbehelligt zu Hause an. Im RIAS hören wir dann die bitteren Nachrichten von der Tragödie, die sich ähnlich oder schlimmer als in Gera DDR-weit abspielt. Ich verschwinde am nächsten Tag erst einmal aus dem unruhigen Gera in mein ruhiges Hirschberg, in dem der Würgegriff der Grenzpolizei einen Aufstand gar nicht erst aufkommen läßt. Ich hoffe, daß mich bei den Aktionen in Gera niemand erkannt hat oder anzeigt. Sicher kann man nicht sein, denn die Stunde der obsiegenden Unterdrücker ist ja immer auch die Stunde der Denunzianten.

________________

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine Veröffentlichung unserer Texte planen.

Die Bildrechte zu den Abbildungen im Text „Der 17. Juni 1953 in Gera" liegen nicht beim Zeitgut Verlag und sind einzuholen bei:

Bild- Presse- und Informationsamt der Bundesregierung - Bildbestand Signatur: B 145 Bild-00011982, Perlia-Archiv, S. 59; Bundesarchiv Bild-ID: B 285 Bild-L0004, S. 62.

Bild- Presse- und Informationsamt der Bundesregierung - Bildbestand Signatur: B 145 Bild-00011982, Perlia-Archiv, S. 59; Bundesarchiv Bild-ID: B 285 Bild-L0004, S. 62.

Ausnahmezustand in Leipzig (10.484 Zeichen)

von Helmut Rammel

Foto zum Text.

Foto zum Text.Helmut Rammel bei einem Umtrunk mit seinen Kommilitonen.

Feier (jpeg, 300 dpi) »

Die ersten Kirschen leuchten rot, und am

blauen Himmel zieht nicht eine Wolke, als wir am Morgen des 17. Juni das Haus

verlassen. Wir, das sind Wolfgang und ich, Studierende am Lehrerseminar, zwei

ehemalige Schreinergesellen, die den Wunsch haben, Berufsschullehrer zu werden.

Als Alternative hatte man uns Natur- oder Gesellschaftswissenschaften

angeboten. Wir haben uns für die Naturwissenschaften entschieden. Die

sozialistische Planung entdeckt den Mangel an Fachlehrern im Tischlerberuf erst

nach Beendigung unserer Ausbildung.

Doch heute wird nicht studiert. Am Stadtrand ist ein Sport-und Kulturfest unseres Instituts angesagt. Wir sind lediglich als Zuschauer bestellt, denn Wolfgang hat Plattfüße und ich bin, von zwei dritten Plätzen ausgenommen, die ich überraschend bei einem Volkslauf und einem Radfahren für jedermann erreicht habe, ein absolut unsportlicher Typ.

Die Wettkämpfe quälen sich über die Runden, es ist ein stinklangweiliger Tag. Recht früh fassen wir den Entschluß, Essen zu gehen. Irgendwo müßte doch in dieser weitläufigen Sportanlage ein Imbißstand das „DDR-Nationalgericht“ Bockwurst mit Kartoffelsalat anbieten.

Als wir in einen Zufahrtsweg zum Sportplatz einbiegen, kommen uns aufgeregt und zornig einige linientreue Kollegen in der Kluft der GST, Gesellschaft für Sport und Technik

entgegen und berichten uns, sie seien in der Stadt verprügelt worden, die Arbeiter würden streiken.

Das ist eine ungeheuerliche Nachricht, Streik in der DDR! Das klingt so unglaubwürdig wie: Der Mond ist aus Käse oder am Nordpol blühen Orchideen. Doch die Verprügelten bleiben bei ihrer Behauptung, und wir lassen die Bockwurst platzen und das Sportfest sausen.

Wir eilen zur Straßenbahnhaltestelle. Dort hat sich bereits eine Anzahl Menschen eingefunden, aber die Straßenbahn kommt nicht. Wir warten sehr lange, bis die erste Bahn aus der Stadt eintrifft, ihr folgen in kurzen Abständen zwei weitere. Auf den Längsseiten der Wagen sind die Embleme der DDR und der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft mit Farbe durchkreuzt. Statt dessen prangen Forderungen: „Freie Wahlen!“, „Raus mit den Russen!“ und „Gebt die Gefangenen frei!“

Wenig später fiebern wir in der Straßenbahn den Ereignissen entgegen. Wir fahren an langen Kolonnen von Arbeitern vorbei, die Transparente mit sich führen und in das Zentrum der Messestadt ziehen. Überall strömen Menschen aus den Fabriktoren und schließen sich dem Zug an. Auf einem Schild steht: „Wir erklären uns mit Berlin solidarisch.“

Also auch in Berlin gehen die Menschen auf die Straße, denken wir.

Schnell ist die Fahrt zu Ende, die Menschenmenge blokkiert die Schienen. Wir steigen aus und folgen den Demonstranten. Am Gefängnis sind die Eingänge mit Gittern versperrt; dahinter stehen Vopos, starr, finster, bewaffnet. Die Menschen davor drohen und fordern in Sprechchören die Freilassung der politischen Gefangenen. Die Situation verändert sich nicht.

Wir laufen mit einer anderen Kolonne weiter, die am Parteihaus der SED in der Karl-Liebknecht-Straße zum Stehen kommt. Junge Männer sind in das Innere des Gebäudes gelangt, erscheinen in den Fenstern und werfen Akten und Bücher auf die Straße. Dann zeigen sie große Bilder, Drucke von Parteibonzen: Grotewohl, Ulbricht, Stalin und immer wieder den Spitzbart. „Pfui!“, ruft das Volk, buht und pfeift, wenn ein Bild erscheint, dann wird es hinabgestoßen, zerschellt am Boden, wird verbrannt.

Geordnet, diszipliniert, ziehen immer wieder andere Demonstrationszüge vorbei: friedlich, planlos, ohne Führung.

Wieder stehen wir vor der Strafanstalt. Die Lage hat sich zugespitzt. Mit einem wuchtigen Balken versuchen ein paar Männer, das Gitter aufzustoßen. Kraftvoll rammen sie dagegen, bis es in Schräglage kommt und fällt. Die Vopos haben sich längst nach innen gerettet. Die Arbeiter stürzen hinterher. Wolfgang, der gute sanfte Wolfgang, ist nicht mehr zu halten. Er will dabeisein, mithelfen, die politischen Gefangenen zu befreien. Er eilt nach vorn. Ich versuche, ihn zu halten: „Wolfgang, das ist zu gefährlich, die schießen!“

Da fallen auch schon die ersten Schüsse, die Menge wogt zurück. Auf den Schultern getragen bringt man einen Jungen heraus, er blutet, eine Hand ist durchschossen.

Neben mir beginnt eine Frau Geld zu sammeln. Sie hält eine kleine Kiste in den Händen. Jemand fragt: „Wofür?“

„Für die Verwundeten, wir brauchen Verbandsmaterial.“

In Sekunden türmen sich die Scheine. Tage danach hat man die Verletzten aus den Krankenhäusern in die Gefängnisse verschleppt.

Ein kleiner schmächtiger Mann wird gestoßen, bekommt Keile. Ein anderer mischt sich ein: „Was hat der euch getan?“

„Der hat meinen Mann ins KZ gebracht“, behauptet eine Frau. Der andere wendet sich ab.

Wo sind die Hüter des Staates?

Die Staatsmacht liegt am Boden – weggeworfene SED-Parteibücher, Abzeichen, Ausweise.

Plötzlich erscheint ein Offizier der Volkspolizei am Eingang des Gefängnisses. Er will etwas sagen, wird ausgepfiffen, beginnt dennoch zu reden, wird niedergeschrien. Ein Arbeiter stellt sich neben ihn, hält eine Rede, bekommt Beifall. Dann kommt der Offizier doch noch zu Wort. Er verkündet den Ausnahmezustand.

Was bedeutet das?

Noch sitzt der Staat im Versteck, noch haben die Arbeiter das Sagen.

Dann kommen die Russen. Auf LKWs sitzen einfache Soldaten, alte wassergekühlte MGs zwischen sich.

Die Arbeiter drohen mit den Fäusten. Ein langer Arbeiter reckt sich hoch, ruft der Menge zu: „Nicht gegen die Russen, wir haben keine Waffen!“

Er jubelt ihnen zu und beginnt zu winken.

Verhalten folgt man seinem Ruf. Die Russen winken zurück, sie sind verunsichert, wissen nicht, warum man sie aus den Kasernen geholt hat. Die LKWs kommen zum Stehen, Diskussionen setzen ein. „Wir wollen mehr Brot, besser leben.“

Die Russen nicken, doch ihre Gesichter drücken Unverständnis aus. Die LKWs fahren weiter.

Ein Trauerzug nähert sich dem Platz, voraus trägt man einen Toten, über und über mit Blumen bedeckt, von den Vopos erschossen. Ohnmächtige Wut kommt auf.

Wenig später an derselben Stelle: Ein Jeep mit Vopos wird angehalten. Man nimmt ihnen die Gewehre ab, wirft sie zu Boden. Die Polizisten leisten keinen Widerstand. Ohne Waffen können sie ihre Fahrt fortsetzen.

Eine einsame Straßenbahn rollt heran, wir stoppen sie: „Es wird gestreikt, alle aussteigen!“ Dann versuchen wir, zum Bahnhof zu gelangen. Immer wieder müssen wir uns in Hauseingänge flüchten, denn russische Panzer donnern durch die engen Straßen, Schüsse hallen.

Vor dem Hauptbahnhof brennt ein Aufklärungslokal der Nationalen Front. In der Eingangshalle stehen diskutierende Menschengruppen. Wir verlassen das Gebäude wieder. Im Halbkreis haben sich russische Panzer postiert, die Geschütze auf das Bahnhofsgebäude gerichtet.

Erneut fallen einzelne Schüsse. Vom Kindersitz eines Fahrrades fällt ein kleiner Junge, tot.

Jetzt erst wird uns die Gefahr bewußt, in der wir uns befinden. Durch Seitenstraßen versuchen wir, nach Hause zu gelangen. Unterwegs treffen wir Freunde und hören, der RIAS melde laufend, überall in der DDR wären Streiks, Demonstrationen, und jetzt seien russische Truppen im Einsatz. Sollte alles vorbei sein, vergeblich gewesen sein?

Noch bleibt der Generalstreik, man hat es uns oft genug gelehrt. Der Generalstreik ist die wirksamste Waffe der Arbeiterschaft. Stundenlang sitzen wir voller innerer Aufregung in unserem Zimmer und schreiben Flugzettel, schreiben immer wieder das eine Wort – GENERALSTREIK.

Ausnahmezustand, Sperrstunde. Jeder, der es wagt, jetzt auf die Straße zu gehen, kann ohne Anruf sofort erschossen werden. Wir glauben zu wissen, auf was wir uns einlassen. Wir sind bereit, unser Leben für die Freiheit zu riskieren. Aber wir 19 bis 20jährigen denken nicht an die Eltern, an die einsamen Mütter, an die Geschwister, nur an die Idee der Freiheit; und wir sind überzeugt, daß zur selben Zeit zahlreiche Gleichgesinnte dasselbe tun.

In Turnschuhen und Trainingsanzug ohne Ausweis – welch törichte Vorsichtsmaßnahme – schleichen wir aus dem Haus in die Dunkelheit. Erst in der nächsten Straße beginnen wir mit dem Verteilen der Flugzettel. Wir werfen sie in Briefkästen, legen sie auf Fenstersimse, stecken sie in Türspalten. Nicht immer sind die Briefkästen vorn. Hinten im Hof eines größeren Häuserblocks steht in der Mitte zwischen den beiden Gebäuden unser Verhängnis: ein Malerwagen mit Werkzeug und Farbe.

Sofort greifen sich zwei von uns Pinsel und Farbeimer und beginnen, Parolen an die Wände zu malen:

„Weg mit Ulbricht!“ – „Freie Wahlen“ – „Russen raus!“

Man kann sie einen Steinwurf von uns entfernt hören.

Ich habe Angst, will fort, dränge die beiden aufzuhören.

Wir nehmen einen anderen Weg zurück. Obwohl noch nicht alle Zettel verteilt sind, beenden wir die Aktion.

Bevor wir in eine neue Straße einbiegen, schauen wir uns immer erst vorsichtig um: nichts – weiter – nichts – weiter!

An der vorletzten Ecke sehen wir rechts von uns in einiger Entfernung zwei Männer auf der Straße liegen, langsam bewegen sie den rechten Arm auf und ab.

Aha, auch welche, die wie wir unterwegs sind. Wir können also weiter, nur noch ein kleines Stück.

Plötzlich hören wir Schritte hinter uns, werden von Vopos gepackt, festgehalten: „Was macht ihr um diese Zeit hier?“

„Wir waren ein Bier trinken.“

„Die Gaststätten haben doch alle geschlossen.“

„Nein, da hinten war eine offen.“

Das stimmte tatsächlich.

„Zeigt eure Ausweise!“

„Die haben wir nicht dabei.“

„Kommt mit!“

Es gelingt mir, mich rechts an den Gartenzaun zu drücken und unbemerkt meine letzten Flugzettel wegzuwerfen.

Taschenlampen blitzen auf. „Zeigt eure Hände!“

Die weiße Farbe leuchtet an Händen und Hosen. Das Versteckspiel ist zu Ende. Wir gestehen, müssen den Ort beschreiben, wo der Malerwagen steht. Einer geht nachschauen, die anderen bewachen uns in einem Fahrgastunterstand. Der Mann kommt zurück, hält unsere Flugzettel in der Hand. Wir werden durchsucht, sie finden die restlichen.

Auf dem Polizeirevier werden wir verhört, geschlagen, über die Tische gezogen, nacheinander, gleichzeitig. Mit Fäusten und Gummiknüppeln schlagen sie auf uns ein. Irgendwann werden sie müde, morgen mehr. Wir werden in eine Zelle gesperrt, in der Betrunkene gewöhnlich ihren Rausch ausschlafen.

Noch ist der 17. Juni. Das Licht geht aus. In Ungewißheit geht der Tag zu Ende.

In einem Schnellverfahren wurden wir zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, die wir in verschiedenen Haftanstalten der DDR absaßen.

Doch heute wird nicht studiert. Am Stadtrand ist ein Sport-und Kulturfest unseres Instituts angesagt. Wir sind lediglich als Zuschauer bestellt, denn Wolfgang hat Plattfüße und ich bin, von zwei dritten Plätzen ausgenommen, die ich überraschend bei einem Volkslauf und einem Radfahren für jedermann erreicht habe, ein absolut unsportlicher Typ.

Die Wettkämpfe quälen sich über die Runden, es ist ein stinklangweiliger Tag. Recht früh fassen wir den Entschluß, Essen zu gehen. Irgendwo müßte doch in dieser weitläufigen Sportanlage ein Imbißstand das „DDR-Nationalgericht“ Bockwurst mit Kartoffelsalat anbieten.

Als wir in einen Zufahrtsweg zum Sportplatz einbiegen, kommen uns aufgeregt und zornig einige linientreue Kollegen in der Kluft der GST, Gesellschaft für Sport und Technik

entgegen und berichten uns, sie seien in der Stadt verprügelt worden, die Arbeiter würden streiken.

Das ist eine ungeheuerliche Nachricht, Streik in der DDR! Das klingt so unglaubwürdig wie: Der Mond ist aus Käse oder am Nordpol blühen Orchideen. Doch die Verprügelten bleiben bei ihrer Behauptung, und wir lassen die Bockwurst platzen und das Sportfest sausen.

Wir eilen zur Straßenbahnhaltestelle. Dort hat sich bereits eine Anzahl Menschen eingefunden, aber die Straßenbahn kommt nicht. Wir warten sehr lange, bis die erste Bahn aus der Stadt eintrifft, ihr folgen in kurzen Abständen zwei weitere. Auf den Längsseiten der Wagen sind die Embleme der DDR und der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft mit Farbe durchkreuzt. Statt dessen prangen Forderungen: „Freie Wahlen!“, „Raus mit den Russen!“ und „Gebt die Gefangenen frei!“

Wenig später fiebern wir in der Straßenbahn den Ereignissen entgegen. Wir fahren an langen Kolonnen von Arbeitern vorbei, die Transparente mit sich führen und in das Zentrum der Messestadt ziehen. Überall strömen Menschen aus den Fabriktoren und schließen sich dem Zug an. Auf einem Schild steht: „Wir erklären uns mit Berlin solidarisch.“

Also auch in Berlin gehen die Menschen auf die Straße, denken wir.

Schnell ist die Fahrt zu Ende, die Menschenmenge blokkiert die Schienen. Wir steigen aus und folgen den Demonstranten. Am Gefängnis sind die Eingänge mit Gittern versperrt; dahinter stehen Vopos, starr, finster, bewaffnet. Die Menschen davor drohen und fordern in Sprechchören die Freilassung der politischen Gefangenen. Die Situation verändert sich nicht.

Wir laufen mit einer anderen Kolonne weiter, die am Parteihaus der SED in der Karl-Liebknecht-Straße zum Stehen kommt. Junge Männer sind in das Innere des Gebäudes gelangt, erscheinen in den Fenstern und werfen Akten und Bücher auf die Straße. Dann zeigen sie große Bilder, Drucke von Parteibonzen: Grotewohl, Ulbricht, Stalin und immer wieder den Spitzbart. „Pfui!“, ruft das Volk, buht und pfeift, wenn ein Bild erscheint, dann wird es hinabgestoßen, zerschellt am Boden, wird verbrannt.

Geordnet, diszipliniert, ziehen immer wieder andere Demonstrationszüge vorbei: friedlich, planlos, ohne Führung.

Wieder stehen wir vor der Strafanstalt. Die Lage hat sich zugespitzt. Mit einem wuchtigen Balken versuchen ein paar Männer, das Gitter aufzustoßen. Kraftvoll rammen sie dagegen, bis es in Schräglage kommt und fällt. Die Vopos haben sich längst nach innen gerettet. Die Arbeiter stürzen hinterher. Wolfgang, der gute sanfte Wolfgang, ist nicht mehr zu halten. Er will dabeisein, mithelfen, die politischen Gefangenen zu befreien. Er eilt nach vorn. Ich versuche, ihn zu halten: „Wolfgang, das ist zu gefährlich, die schießen!“

Da fallen auch schon die ersten Schüsse, die Menge wogt zurück. Auf den Schultern getragen bringt man einen Jungen heraus, er blutet, eine Hand ist durchschossen.

Neben mir beginnt eine Frau Geld zu sammeln. Sie hält eine kleine Kiste in den Händen. Jemand fragt: „Wofür?“

„Für die Verwundeten, wir brauchen Verbandsmaterial.“

In Sekunden türmen sich die Scheine. Tage danach hat man die Verletzten aus den Krankenhäusern in die Gefängnisse verschleppt.

Ein kleiner schmächtiger Mann wird gestoßen, bekommt Keile. Ein anderer mischt sich ein: „Was hat der euch getan?“

„Der hat meinen Mann ins KZ gebracht“, behauptet eine Frau. Der andere wendet sich ab.

Wo sind die Hüter des Staates?

Die Staatsmacht liegt am Boden – weggeworfene SED-Parteibücher, Abzeichen, Ausweise.

Plötzlich erscheint ein Offizier der Volkspolizei am Eingang des Gefängnisses. Er will etwas sagen, wird ausgepfiffen, beginnt dennoch zu reden, wird niedergeschrien. Ein Arbeiter stellt sich neben ihn, hält eine Rede, bekommt Beifall. Dann kommt der Offizier doch noch zu Wort. Er verkündet den Ausnahmezustand.

Was bedeutet das?

Noch sitzt der Staat im Versteck, noch haben die Arbeiter das Sagen.

Dann kommen die Russen. Auf LKWs sitzen einfache Soldaten, alte wassergekühlte MGs zwischen sich.

Die Arbeiter drohen mit den Fäusten. Ein langer Arbeiter reckt sich hoch, ruft der Menge zu: „Nicht gegen die Russen, wir haben keine Waffen!“

Er jubelt ihnen zu und beginnt zu winken.

Verhalten folgt man seinem Ruf. Die Russen winken zurück, sie sind verunsichert, wissen nicht, warum man sie aus den Kasernen geholt hat. Die LKWs kommen zum Stehen, Diskussionen setzen ein. „Wir wollen mehr Brot, besser leben.“

Die Russen nicken, doch ihre Gesichter drücken Unverständnis aus. Die LKWs fahren weiter.

Ein Trauerzug nähert sich dem Platz, voraus trägt man einen Toten, über und über mit Blumen bedeckt, von den Vopos erschossen. Ohnmächtige Wut kommt auf.

Wenig später an derselben Stelle: Ein Jeep mit Vopos wird angehalten. Man nimmt ihnen die Gewehre ab, wirft sie zu Boden. Die Polizisten leisten keinen Widerstand. Ohne Waffen können sie ihre Fahrt fortsetzen.

Eine einsame Straßenbahn rollt heran, wir stoppen sie: „Es wird gestreikt, alle aussteigen!“ Dann versuchen wir, zum Bahnhof zu gelangen. Immer wieder müssen wir uns in Hauseingänge flüchten, denn russische Panzer donnern durch die engen Straßen, Schüsse hallen.

Vor dem Hauptbahnhof brennt ein Aufklärungslokal der Nationalen Front. In der Eingangshalle stehen diskutierende Menschengruppen. Wir verlassen das Gebäude wieder. Im Halbkreis haben sich russische Panzer postiert, die Geschütze auf das Bahnhofsgebäude gerichtet.

Erneut fallen einzelne Schüsse. Vom Kindersitz eines Fahrrades fällt ein kleiner Junge, tot.

Jetzt erst wird uns die Gefahr bewußt, in der wir uns befinden. Durch Seitenstraßen versuchen wir, nach Hause zu gelangen. Unterwegs treffen wir Freunde und hören, der RIAS melde laufend, überall in der DDR wären Streiks, Demonstrationen, und jetzt seien russische Truppen im Einsatz. Sollte alles vorbei sein, vergeblich gewesen sein?

Noch bleibt der Generalstreik, man hat es uns oft genug gelehrt. Der Generalstreik ist die wirksamste Waffe der Arbeiterschaft. Stundenlang sitzen wir voller innerer Aufregung in unserem Zimmer und schreiben Flugzettel, schreiben immer wieder das eine Wort – GENERALSTREIK.

Ausnahmezustand, Sperrstunde. Jeder, der es wagt, jetzt auf die Straße zu gehen, kann ohne Anruf sofort erschossen werden. Wir glauben zu wissen, auf was wir uns einlassen. Wir sind bereit, unser Leben für die Freiheit zu riskieren. Aber wir 19 bis 20jährigen denken nicht an die Eltern, an die einsamen Mütter, an die Geschwister, nur an die Idee der Freiheit; und wir sind überzeugt, daß zur selben Zeit zahlreiche Gleichgesinnte dasselbe tun.

In Turnschuhen und Trainingsanzug ohne Ausweis – welch törichte Vorsichtsmaßnahme – schleichen wir aus dem Haus in die Dunkelheit. Erst in der nächsten Straße beginnen wir mit dem Verteilen der Flugzettel. Wir werfen sie in Briefkästen, legen sie auf Fenstersimse, stecken sie in Türspalten. Nicht immer sind die Briefkästen vorn. Hinten im Hof eines größeren Häuserblocks steht in der Mitte zwischen den beiden Gebäuden unser Verhängnis: ein Malerwagen mit Werkzeug und Farbe.

Sofort greifen sich zwei von uns Pinsel und Farbeimer und beginnen, Parolen an die Wände zu malen:

„Weg mit Ulbricht!“ – „Freie Wahlen“ – „Russen raus!“

Man kann sie einen Steinwurf von uns entfernt hören.

Ich habe Angst, will fort, dränge die beiden aufzuhören.

Wir nehmen einen anderen Weg zurück. Obwohl noch nicht alle Zettel verteilt sind, beenden wir die Aktion.

Bevor wir in eine neue Straße einbiegen, schauen wir uns immer erst vorsichtig um: nichts – weiter – nichts – weiter!

An der vorletzten Ecke sehen wir rechts von uns in einiger Entfernung zwei Männer auf der Straße liegen, langsam bewegen sie den rechten Arm auf und ab.

Aha, auch welche, die wie wir unterwegs sind. Wir können also weiter, nur noch ein kleines Stück.

Plötzlich hören wir Schritte hinter uns, werden von Vopos gepackt, festgehalten: „Was macht ihr um diese Zeit hier?“

„Wir waren ein Bier trinken.“

„Die Gaststätten haben doch alle geschlossen.“

„Nein, da hinten war eine offen.“

Das stimmte tatsächlich.

„Zeigt eure Ausweise!“

„Die haben wir nicht dabei.“

„Kommt mit!“

Es gelingt mir, mich rechts an den Gartenzaun zu drücken und unbemerkt meine letzten Flugzettel wegzuwerfen.

Taschenlampen blitzen auf. „Zeigt eure Hände!“

Die weiße Farbe leuchtet an Händen und Hosen. Das Versteckspiel ist zu Ende. Wir gestehen, müssen den Ort beschreiben, wo der Malerwagen steht. Einer geht nachschauen, die anderen bewachen uns in einem Fahrgastunterstand. Der Mann kommt zurück, hält unsere Flugzettel in der Hand. Wir werden durchsucht, sie finden die restlichen.

Auf dem Polizeirevier werden wir verhört, geschlagen, über die Tische gezogen, nacheinander, gleichzeitig. Mit Fäusten und Gummiknüppeln schlagen sie auf uns ein. Irgendwann werden sie müde, morgen mehr. Wir werden in eine Zelle gesperrt, in der Betrunkene gewöhnlich ihren Rausch ausschlafen.

Noch ist der 17. Juni. Das Licht geht aus. In Ungewißheit geht der Tag zu Ende.

In einem Schnellverfahren wurden wir zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, die wir in verschiedenen Haftanstalten der DDR absaßen.

Das versteckte Blauhemd (3.936 Zeichen)

von Edith Rabe

Foto zum Text.

Foto zum Text.Edith Rabe in Pionierkleidung mit ihrer Mandoline. 1951

Mandoline (jpeg, 300 dpi) »

Mockrehna, Kreis Eilenburg, Sachsen-Anhalt – Berlin;

Pfingsten 1954

Wieder einmal weile ich in meiner Heimatstadt. Als Mitglied eines Mandolinenorchesters bin ich in einem mit Holzbänken ausgestatteten Güterwagen zum zweiten Pfingsttreffen der Freien Deutschen Jugend von Mockrehna, Kreis Eilenburg, nach Berlin gereist. Trotz der strapazenreichen Bahnfahrt und des sich anschließenden langen Fußmarsches in unser Quartier bin ich glücklich, hier zu sein. Auf dem Dachboden eines Berliner Mietshauses im Stadtbezirk Prenzlauer Berg befindet sich unsere Unterkunft, Strohsäcke sind unser Nachtlager. An verschiedenen Plätzen in der näheren Umgebung, auf denen sich aus Holz gezimmerte Bühnen befinden, haben wir unsere Auftritte, die mit viel Beifall honoriert werden.

Voller Ungeduld warte ich auf den zweiten Feiertag, an dem wir nachmittags ein paar freie Stunden haben werden. Endlich ist es soweit. Jetzt darf jeder nach eigener Wahl Veranstaltungen besuchen oder die Zeit anderweitig nutzen. Unsere junge Betreuerin, eine Berliner Genossin der SED, belehrt uns, die Hauptstadt der DDR ja nicht zu verlassen. Auf Westberliner Gebiet könnte uns Schlimmes geschehen. Und es würde für denjenigen, der beim Verlassen der DDR-Hauptstadt ertappt werde, nicht ohne Folgen bleiben.

Wir finden ihre Ermahnungen reichlich übertrieben, doch in ihrer Gegenwart sagt das keiner. Schon zu Hause habe ich mir vorgenommen, bei dieser Gelegenheit meine Zehlendorfer Verwandten zu besuchen. Meine Freundinnen aus dem Ensemble sind enttäuscht, als ich ihnen sage, daß ich nicht mit ihnen gehe, sondern zu Angehörigen will, die ein paar Ecken weiter, in der Marienburger Straße, wohnen. Daß ich dort schon am Abend zuvor gewesen bin, bleibt mein Geheimnis.

Nachdem fast alle das Quartier verlassen haben, mache ich mich auf den Weg ins verbotene West-Berlin. Die S-Bahn ist überfüllt, überall sieht man „Blauhemden“ in den Abteilen. Doch nur zwei Stationen weiter sind plötzlich keine mehr zu sehen. Aus dem Bahnhofslautsprecher ertönt:

„Hier endet der Demokratische Sektor von Berlin!“

Ich trage meine Ensemble-Kleidung, eine weiße Bluse und einen rotgeblümten Rock, außerdem habe ich eine leichte Sommerjacke übergezogen. Das ist eine ganz normale Bekleidung für ein junges Mädchen.

Mir schräg gegenüber, im anderen Abteil, sitzt ein Jugendlicher, etwa 15 bis 16 Jahre alt, so wie ich. Er hat ein hellgraues Sacko an. Ich wundere mich, warum er darunter kein Oberhemd trägt, denn nur der Rand seines weißen Unterhemdes ragt unter dem Revers hervor.

Volkspolizisten betreten den Wagen, mustern uns beide, gehen dann langsam weiter. Am anderen Ende kehren sie um und kommen wieder zurück. Der Junge und ich schauen uns an. Dabei entdecke ich, wie unter seinem Jackenkragen ein blauer Stoffstreifen hervorzuquellen beginnt. Ich gebe ihm Zeichen, indem ich an den Kragen meiner Jacke fasse.

Zu spät – die Vopos haben das blaue Tuch längst gesehen. Er muß seine Jacke aufknöpfen und sein Blauhemd, das er nur nach innen eingeschlagen hat, ordnen. Danach führen sie ihn ab. Während dieser Aktion sehe ich an ihnen vorbei zum Fenster hinaus, versuche so teilnahmslos wie möglich zu erscheinen, obwohl mein Herz bis zum Hals klopft. Ich höre, wie sie den Jungen nach seinem Namen und seiner Adresse fragen, und habe unendliche Angst, sie könnten auch meine Personalien aufnehmen. Erst als sich die Türen des Wagens hinter ihnen schließen und die S-Bahn sich langsam wieder in Bewegung setzt, atme ich erleichtert auf.

Mein Vorhaben gelang. Trotz zunehmender Kontrollen der Volkspolizei war es 1954 noch leicht, zu Fuß oder mit der S-Bahn West-Berlin zu erreichen. Es war Fluchtziel vieler Menschen geworden, die aus unterschiedlichsten Gründen die DDR verlassen wollten. Obwohl die Zahl der Sektorenübergänge reduziert wurde, gelang vielen die Flucht in den Westen der Stadt. So auch Jugendlichen, die die Fahrt zum Pfingsttreffen dafür nutzten.

Wieder einmal weile ich in meiner Heimatstadt. Als Mitglied eines Mandolinenorchesters bin ich in einem mit Holzbänken ausgestatteten Güterwagen zum zweiten Pfingsttreffen der Freien Deutschen Jugend von Mockrehna, Kreis Eilenburg, nach Berlin gereist. Trotz der strapazenreichen Bahnfahrt und des sich anschließenden langen Fußmarsches in unser Quartier bin ich glücklich, hier zu sein. Auf dem Dachboden eines Berliner Mietshauses im Stadtbezirk Prenzlauer Berg befindet sich unsere Unterkunft, Strohsäcke sind unser Nachtlager. An verschiedenen Plätzen in der näheren Umgebung, auf denen sich aus Holz gezimmerte Bühnen befinden, haben wir unsere Auftritte, die mit viel Beifall honoriert werden.

Voller Ungeduld warte ich auf den zweiten Feiertag, an dem wir nachmittags ein paar freie Stunden haben werden. Endlich ist es soweit. Jetzt darf jeder nach eigener Wahl Veranstaltungen besuchen oder die Zeit anderweitig nutzen. Unsere junge Betreuerin, eine Berliner Genossin der SED, belehrt uns, die Hauptstadt der DDR ja nicht zu verlassen. Auf Westberliner Gebiet könnte uns Schlimmes geschehen. Und es würde für denjenigen, der beim Verlassen der DDR-Hauptstadt ertappt werde, nicht ohne Folgen bleiben.

Wir finden ihre Ermahnungen reichlich übertrieben, doch in ihrer Gegenwart sagt das keiner. Schon zu Hause habe ich mir vorgenommen, bei dieser Gelegenheit meine Zehlendorfer Verwandten zu besuchen. Meine Freundinnen aus dem Ensemble sind enttäuscht, als ich ihnen sage, daß ich nicht mit ihnen gehe, sondern zu Angehörigen will, die ein paar Ecken weiter, in der Marienburger Straße, wohnen. Daß ich dort schon am Abend zuvor gewesen bin, bleibt mein Geheimnis.

Nachdem fast alle das Quartier verlassen haben, mache ich mich auf den Weg ins verbotene West-Berlin. Die S-Bahn ist überfüllt, überall sieht man „Blauhemden“ in den Abteilen. Doch nur zwei Stationen weiter sind plötzlich keine mehr zu sehen. Aus dem Bahnhofslautsprecher ertönt:

„Hier endet der Demokratische Sektor von Berlin!“

Ich trage meine Ensemble-Kleidung, eine weiße Bluse und einen rotgeblümten Rock, außerdem habe ich eine leichte Sommerjacke übergezogen. Das ist eine ganz normale Bekleidung für ein junges Mädchen.

Mir schräg gegenüber, im anderen Abteil, sitzt ein Jugendlicher, etwa 15 bis 16 Jahre alt, so wie ich. Er hat ein hellgraues Sacko an. Ich wundere mich, warum er darunter kein Oberhemd trägt, denn nur der Rand seines weißen Unterhemdes ragt unter dem Revers hervor.

Volkspolizisten betreten den Wagen, mustern uns beide, gehen dann langsam weiter. Am anderen Ende kehren sie um und kommen wieder zurück. Der Junge und ich schauen uns an. Dabei entdecke ich, wie unter seinem Jackenkragen ein blauer Stoffstreifen hervorzuquellen beginnt. Ich gebe ihm Zeichen, indem ich an den Kragen meiner Jacke fasse.

Zu spät – die Vopos haben das blaue Tuch längst gesehen. Er muß seine Jacke aufknöpfen und sein Blauhemd, das er nur nach innen eingeschlagen hat, ordnen. Danach führen sie ihn ab. Während dieser Aktion sehe ich an ihnen vorbei zum Fenster hinaus, versuche so teilnahmslos wie möglich zu erscheinen, obwohl mein Herz bis zum Hals klopft. Ich höre, wie sie den Jungen nach seinem Namen und seiner Adresse fragen, und habe unendliche Angst, sie könnten auch meine Personalien aufnehmen. Erst als sich die Türen des Wagens hinter ihnen schließen und die S-Bahn sich langsam wieder in Bewegung setzt, atme ich erleichtert auf.

Mein Vorhaben gelang. Trotz zunehmender Kontrollen der Volkspolizei war es 1954 noch leicht, zu Fuß oder mit der S-Bahn West-Berlin zu erreichen. Es war Fluchtziel vieler Menschen geworden, die aus unterschiedlichsten Gründen die DDR verlassen wollten. Obwohl die Zahl der Sektorenübergänge reduziert wurde, gelang vielen die Flucht in den Westen der Stadt. So auch Jugendlichen, die die Fahrt zum Pfingsttreffen dafür nutzten.

Paketkontrolle (6.717 Zeichen)

von Alfredo Grünberg

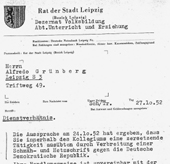

Bildunterschrift zur Abbildung „Kündigung“:

Bildunterschrift zur Abbildung „Kündigung“:Mein Entlassungsschreiben aus dem Schuldienst vom 27. Oktober 1952 wegen „zersetzender Tätigkeit“.

Kündigung (jpeg, 300 dpi) »

Leipzig, Sachsen, damals DDR; 1946 –1953

Nach meiner Heimkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft im März 1946 begann ich mit der Arbeit bei der Post in Leipzig, beim Postamt S 3 in Connewitz. Ich war Briefträger und leerte die Briefkästen im Bezirk. Dabei benutzte ich ein Dienstfahrrad ohne Bereifung, ich fuhr auf den Felgen. Die Weihnachtspakete wurden 1946 mit dem Pferdewagen ausgefahren, das war ein offener Tafelwagen, und die Pakete wurden mit einer Plane vor dem Schnee geschützt.

Im Sommer 1947 verbrachte ich einen Urlaub auf der Insel Amrum in Westdeutschland, ansonsten war ich ein staatstreuer Bürger. Gegen den Sozialismus hatte ich nichts, als zukünftige Gesellschaftsordnung schien er mir erstrebenswert. Nach dem verlorenen Krieg konnte alles nur besser werden. Ich trat der FDJ bei und lernte dort auch meine spätere Frau kennen. 1950 bewarb ich mich als Neulehrer und durfte ein Lehrerbildungsinstitut in Bischofswerda besuchen. Dort wohnte ich im Internat, und der Lehrgang dauerte ein Jahr. Anschließend unterrichtete ich für kurze Zeit als Grundschullehrer in Leipzig. Bei der SED war ich Hospitant ohne Mitgliedsbuch, man erwartete meinen Eintritt.

Plötzlich wollte ich nicht mehr. Die ganze Entwicklung war anders verlaufen als ich erwartet hatte. Die Praxis deckte sich nicht mit der Theorie. Es gab viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung, und auch ich mußte erkennen, daß die SED für unser Land doch nicht so gut war, wie ich anfangs glaubte. Die Hennecke-Bewegung*) forderte von den Arbeitern immer höhere Leistung bei gleichbleibenden Löhnen. Wer jedoch die festgesetzte Norm nicht erfüllte, erhielt weniger Lohn, und das war de facto eine Einkommensminderung.

Ein Kollege meines Vaters hatte in seinem Schreibtisch ein altes Flugblatt von Ernst Thälmann mit der Losung: „Akkord ist Mord!“ gefunden und verbreitet – er wurde arbeitslos. Das war Hetze gegen die Hennecke-Bewegung, denn im Sozialismus arbeiteten die Arbeiter ja für sich selbst und nicht für den Kapitalisten. Und durch die Normerhöhung sollte die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft zum Wohle des Volkes vorangetrieben werden. Dieser Zusammenhang war den Menschen angesichts der schlechten Versorgungslage nur schwer zu vermitteln.

In der Bevölkerung machte sich Unruhe breit, die aber von den verantwortlichen Funktionären nicht bemerkt zu werden schien. Ich war der naiven Meinung, daß man sie darauf aufmerksam machen müsse, um ein Unglück abzuwenden, und schrieb mit der Hand Flugblätter gegen die Hennecke-Bewegung. Leider gab ich sie auch den falschen Leuten in die Hand. Das genügte, um mich als „bezahlten RIAS-Agenten“ zu entlarven. So wurde ich im Oktober 1952 mitten im Schuljahr fristlos aus dem Schuldienst entlassen. Bis dahin hatte ich den Sender nie gehört.

Den ganzen Winter über war ich arbeitslos. Es gab kein Arbeitslosengeld, ich mußte Fürsorgeunterstützung beantragen. Die war nur als Kredit zu verstehen, das erhaltene Geld wurde mir später wieder vom Lohn abgezogen. Mit mir zusammen bewarben sich erstaunlich viele Arbeitssuchende um eine Stelle. Endlich wurde ich beim Bahnpostamt 32 als Arbeiter eingestellt. Die Post hatte mich wieder. Ich mußte Braunkohle von Waggons schippen, Pakete verladen und die Gleise und Weichen von Schnee freihalten.

Als im März 1953 Stalin starb, ertönte Trauermusik aus dem Lautsprecher eines Querbahnsteiges im Bahnpostamt. Daß Stalin schwer krank war und sein Tod bevorstand, wußte jeder. Also war klar, was die Musik bedeutete. Die Postarbeiter und Postangestellten umfaßten sich und tanzten auf dem Bahnsteig. Wir mußten uns zum Marsch Richtung Karl-Marx-Platz formieren. Hier, am ehemaligen Augustusplatz, war der Bau eines Opernhauses geplant, doch damit wurde noch lange nicht begonnen. Immerhin wurde vor der Baustelle ein großes Stalin-Standbild aufgestellt. Die Leute sagten dazu: „Mit dem Opernhaus geht es bald los, der Pförtner steht schon da.“

Mit gesenktem Kopf trotteten die Massen am „Pförtner“ vorbei. Die Stimmung war erregt, es wurde getuschelt und im vertrauten Kreis diskutiert. Und es wurde geschwiegen, wenn sich ein Genosse näherte. Ein flüchtiges Hindeuten mit dem rechten Zeigefinger an das linke Jackenrevers besagte: „Achtung – Genosse!“, denn dort trugen die Genossen ihren „Bonbon“, das Parteiabzeichen.

Das ganze Jahr 1953 über arbeitete ich auf dem Bahnpostamt 32 in der Rohrteichstraße und machte dort eine Beobachtung: Es gab da eine große Baracke. Man konnte auf ihr Dach hinunterblicken, wenn man von der Brandenburger Straße über die Brücke kam. In dieser Baracke wurden sämtliche Pakete und Päckchen geöffnet und kontrolliert, die über das Drehkreuz Leipzig in die DDR liefen. Fünfhundert Frauen in einer Schicht, also insgesamt 1.500 Frauen in 24 Stunden, öffneten die Pakete, an langen Tischen stehend, und verschlossen sie wieder nach Besichtigung des Inhalts durch besonderes Personal. Die Frauen hatten Kupferstäbe an einer Schnur um den Hals hängen. Damit stachen sie in die Butter. Es hätte ja darin etwas versteckt sein können!

Die DDR-Bürger bekamen von ihren Westverwandten massenhaft „Freßpakete“ geschickt. Fast überall war Butter darin, denn Fett, Fleisch und Zucker waren noch immer rationiert. Seit dem Sommer 1952 war es zunehmend schwieriger geworden, die geringen Lebensmittelkartenrationen zu erhalten – die Waren in der HO, der staatlichen Handelsorganisation, konnte sich ein Arbeiter kaum leisten.

Ich war nur einige Male in der Baracke für Paketkontrolle, um mit einer „Eidechse“, einem Elektrokarren, Pakete hinzubringen oder zur Weiterbeförderung wieder abzuholen. Rund um die Uhr, tagelang krähte von einem Plattenspieler das Lied „Pack die Badehose ein“ von der kleinen Conny Froboess, damals der große Hit, von westlichen Verwandten mit der Post geschickt. Die Platte wurde tatsächlich an die Empfänger ausgeliefert, allerdings zuvor von Anfang bis Ende abgespielt, vermutete man doch hier wie überall staatsfeindliche Propaganda. Beim Verlassen der Dienststelle wurden die Mitarbeiter stichprobenartig kontrolliert.

Mit den Paketen wurden auch Bücher und Zeitschriften geschickt. Die „Feindliteratur“ wurde entnommen und elektrokarrenweise irgendwohin gefahren. Da war man rigoroser als die Nazis. Mitten im Krieg, 1943, hatte mein Vater ein Päckchen aus England bekommen. Ein Freund schickte ihm über die Schweiz das Buch „The shape of things to come“ von H.G. Wells, die Niederlage Deutschlands voraussagend. Das wurde ausgehändigt. – In der DDR unvorstellbar.

Übrigens machte man gar kein Geheimnis aus der Tatsache, daß die Pakete kontrolliert wurden. Jedes kontrollierte Paket bekam einen dreieckigen Kontrollstempel, man schämte sich also nicht etwa.

Nach meiner Heimkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft im März 1946 begann ich mit der Arbeit bei der Post in Leipzig, beim Postamt S 3 in Connewitz. Ich war Briefträger und leerte die Briefkästen im Bezirk. Dabei benutzte ich ein Dienstfahrrad ohne Bereifung, ich fuhr auf den Felgen. Die Weihnachtspakete wurden 1946 mit dem Pferdewagen ausgefahren, das war ein offener Tafelwagen, und die Pakete wurden mit einer Plane vor dem Schnee geschützt.

Im Sommer 1947 verbrachte ich einen Urlaub auf der Insel Amrum in Westdeutschland, ansonsten war ich ein staatstreuer Bürger. Gegen den Sozialismus hatte ich nichts, als zukünftige Gesellschaftsordnung schien er mir erstrebenswert. Nach dem verlorenen Krieg konnte alles nur besser werden. Ich trat der FDJ bei und lernte dort auch meine spätere Frau kennen. 1950 bewarb ich mich als Neulehrer und durfte ein Lehrerbildungsinstitut in Bischofswerda besuchen. Dort wohnte ich im Internat, und der Lehrgang dauerte ein Jahr. Anschließend unterrichtete ich für kurze Zeit als Grundschullehrer in Leipzig. Bei der SED war ich Hospitant ohne Mitgliedsbuch, man erwartete meinen Eintritt.

Plötzlich wollte ich nicht mehr. Die ganze Entwicklung war anders verlaufen als ich erwartet hatte. Die Praxis deckte sich nicht mit der Theorie. Es gab viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung, und auch ich mußte erkennen, daß die SED für unser Land doch nicht so gut war, wie ich anfangs glaubte. Die Hennecke-Bewegung*) forderte von den Arbeitern immer höhere Leistung bei gleichbleibenden Löhnen. Wer jedoch die festgesetzte Norm nicht erfüllte, erhielt weniger Lohn, und das war de facto eine Einkommensminderung.

Ein Kollege meines Vaters hatte in seinem Schreibtisch ein altes Flugblatt von Ernst Thälmann mit der Losung: „Akkord ist Mord!“ gefunden und verbreitet – er wurde arbeitslos. Das war Hetze gegen die Hennecke-Bewegung, denn im Sozialismus arbeiteten die Arbeiter ja für sich selbst und nicht für den Kapitalisten. Und durch die Normerhöhung sollte die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft zum Wohle des Volkes vorangetrieben werden. Dieser Zusammenhang war den Menschen angesichts der schlechten Versorgungslage nur schwer zu vermitteln.

In der Bevölkerung machte sich Unruhe breit, die aber von den verantwortlichen Funktionären nicht bemerkt zu werden schien. Ich war der naiven Meinung, daß man sie darauf aufmerksam machen müsse, um ein Unglück abzuwenden, und schrieb mit der Hand Flugblätter gegen die Hennecke-Bewegung. Leider gab ich sie auch den falschen Leuten in die Hand. Das genügte, um mich als „bezahlten RIAS-Agenten“ zu entlarven. So wurde ich im Oktober 1952 mitten im Schuljahr fristlos aus dem Schuldienst entlassen. Bis dahin hatte ich den Sender nie gehört.

Den ganzen Winter über war ich arbeitslos. Es gab kein Arbeitslosengeld, ich mußte Fürsorgeunterstützung beantragen. Die war nur als Kredit zu verstehen, das erhaltene Geld wurde mir später wieder vom Lohn abgezogen. Mit mir zusammen bewarben sich erstaunlich viele Arbeitssuchende um eine Stelle. Endlich wurde ich beim Bahnpostamt 32 als Arbeiter eingestellt. Die Post hatte mich wieder. Ich mußte Braunkohle von Waggons schippen, Pakete verladen und die Gleise und Weichen von Schnee freihalten.

Als im März 1953 Stalin starb, ertönte Trauermusik aus dem Lautsprecher eines Querbahnsteiges im Bahnpostamt. Daß Stalin schwer krank war und sein Tod bevorstand, wußte jeder. Also war klar, was die Musik bedeutete. Die Postarbeiter und Postangestellten umfaßten sich und tanzten auf dem Bahnsteig. Wir mußten uns zum Marsch Richtung Karl-Marx-Platz formieren. Hier, am ehemaligen Augustusplatz, war der Bau eines Opernhauses geplant, doch damit wurde noch lange nicht begonnen. Immerhin wurde vor der Baustelle ein großes Stalin-Standbild aufgestellt. Die Leute sagten dazu: „Mit dem Opernhaus geht es bald los, der Pförtner steht schon da.“

Mit gesenktem Kopf trotteten die Massen am „Pförtner“ vorbei. Die Stimmung war erregt, es wurde getuschelt und im vertrauten Kreis diskutiert. Und es wurde geschwiegen, wenn sich ein Genosse näherte. Ein flüchtiges Hindeuten mit dem rechten Zeigefinger an das linke Jackenrevers besagte: „Achtung – Genosse!“, denn dort trugen die Genossen ihren „Bonbon“, das Parteiabzeichen.

Das ganze Jahr 1953 über arbeitete ich auf dem Bahnpostamt 32 in der Rohrteichstraße und machte dort eine Beobachtung: Es gab da eine große Baracke. Man konnte auf ihr Dach hinunterblicken, wenn man von der Brandenburger Straße über die Brücke kam. In dieser Baracke wurden sämtliche Pakete und Päckchen geöffnet und kontrolliert, die über das Drehkreuz Leipzig in die DDR liefen. Fünfhundert Frauen in einer Schicht, also insgesamt 1.500 Frauen in 24 Stunden, öffneten die Pakete, an langen Tischen stehend, und verschlossen sie wieder nach Besichtigung des Inhalts durch besonderes Personal. Die Frauen hatten Kupferstäbe an einer Schnur um den Hals hängen. Damit stachen sie in die Butter. Es hätte ja darin etwas versteckt sein können!

Die DDR-Bürger bekamen von ihren Westverwandten massenhaft „Freßpakete“ geschickt. Fast überall war Butter darin, denn Fett, Fleisch und Zucker waren noch immer rationiert. Seit dem Sommer 1952 war es zunehmend schwieriger geworden, die geringen Lebensmittelkartenrationen zu erhalten – die Waren in der HO, der staatlichen Handelsorganisation, konnte sich ein Arbeiter kaum leisten.

Ich war nur einige Male in der Baracke für Paketkontrolle, um mit einer „Eidechse“, einem Elektrokarren, Pakete hinzubringen oder zur Weiterbeförderung wieder abzuholen. Rund um die Uhr, tagelang krähte von einem Plattenspieler das Lied „Pack die Badehose ein“ von der kleinen Conny Froboess, damals der große Hit, von westlichen Verwandten mit der Post geschickt. Die Platte wurde tatsächlich an die Empfänger ausgeliefert, allerdings zuvor von Anfang bis Ende abgespielt, vermutete man doch hier wie überall staatsfeindliche Propaganda. Beim Verlassen der Dienststelle wurden die Mitarbeiter stichprobenartig kontrolliert.

Mit den Paketen wurden auch Bücher und Zeitschriften geschickt. Die „Feindliteratur“ wurde entnommen und elektrokarrenweise irgendwohin gefahren. Da war man rigoroser als die Nazis. Mitten im Krieg, 1943, hatte mein Vater ein Päckchen aus England bekommen. Ein Freund schickte ihm über die Schweiz das Buch „The shape of things to come“ von H.G. Wells, die Niederlage Deutschlands voraussagend. Das wurde ausgehändigt. – In der DDR unvorstellbar.

Übrigens machte man gar kein Geheimnis aus der Tatsache, daß die Pakete kontrolliert wurden. Jedes kontrollierte Paket bekam einen dreieckigen Kontrollstempel, man schämte sich also nicht etwa.

Bildunterschrift zur Abbildung „Lebensmittelkarten“:Abschnitte von übriggebliebenen Lebensmittelkarten aus dem Jahr 1958, denn am 28. Mai 1958 wurden sie in der DDR per Gesetz endlich abgeschafft.

Bildunterschrift zur Abbildung „Lebensmittelkarten“:Abschnitte von übriggebliebenen Lebensmittelkarten aus dem Jahr 1958, denn am 28. Mai 1958 wurden sie in der DDR per Gesetz endlich abgeschafft. Lebensmittelkarten (jpeg, 300 dpi) »

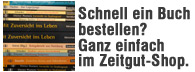

Buchtipps

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »

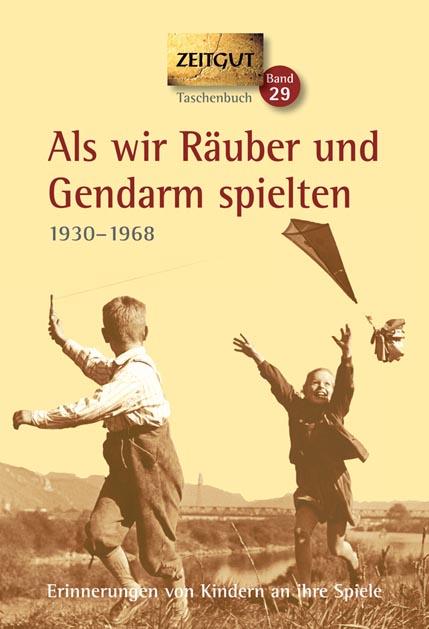

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »