Buchcover und

Pressetext » hier downloaden:

Zwischen Kaiser und Hitler

Kindheit in Deutschland 1914-1933

Reihe Zeitgut Band 15

368 Seiten mit Abbildungen

Zeitgut Verlag Berlin

ISBN 978-3-86614-113-1

Cover (CMYK-Modus) »

Pressetext »

Kindheit in Deutschland 1914-1933

Reihe Zeitgut Band 15

368 Seiten mit Abbildungen

Zeitgut Verlag Berlin

ISBN 978-3-86614-113-1

Cover (CMYK-Modus) »

Pressetext »

Unvergessene Schulzeit

Band 1. 1921-1945

Erinnerungen von Schülern und Lehrern

Auswahl-Taschenbuch

192 Seiten

Zeitgut Verlag, Berlin.

ISBN: 978-3-86614-100-1

Euro 6,90

Cover downloaden:

Cover (CMYK-Modus) »

Unvergessene Schulzeit

Band 3. 1914-1945

Erinnerungen von Schülern und Lehrern

Auswahl-Taschenbuch

192 Seiten

Zeitgut Verlag, Berlin.

ISBN: 978-3-86614-120-9

Euro 6,90

Cover downloaden:

Cover (CMYK-Modus) »

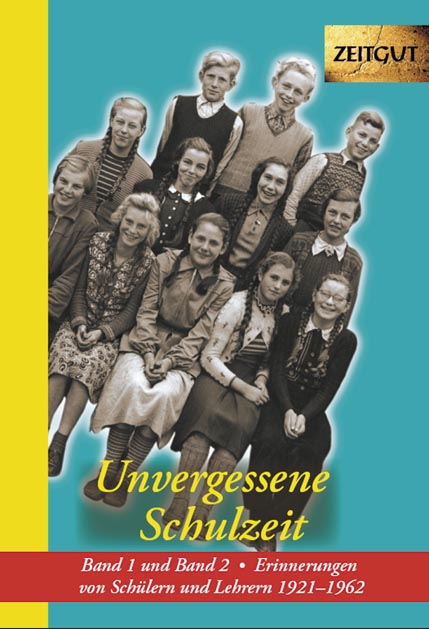

Unvergessene Schulzeit

Doppelband 1921-1962

zusammengestellt aus Band 1 und Band 2

Erinnerungen von Schülern und Lehrern

gebundener Doppelband

384 Seiten

Zeitgut Verlag, Berlin.

ISBN: 978-3-86614-140-7

Euro 12,90

Cover downloaden:

Cover (CMYK-Modus) »

Pressetext »

Band 1. 1921-1945

Erinnerungen von Schülern und Lehrern

Auswahl-Taschenbuch

192 Seiten

Zeitgut Verlag, Berlin.

ISBN: 978-3-86614-100-1

Euro 6,90

Cover downloaden:

Cover (CMYK-Modus) »

Unvergessene Schulzeit

Band 3. 1914-1945

Erinnerungen von Schülern und Lehrern

Auswahl-Taschenbuch

192 Seiten

Zeitgut Verlag, Berlin.

ISBN: 978-3-86614-120-9

Euro 6,90

Cover downloaden:

Cover (CMYK-Modus) »

Unvergessene Schulzeit

Doppelband 1921-1962

zusammengestellt aus Band 1 und Band 2

Erinnerungen von Schülern und Lehrern

gebundener Doppelband

384 Seiten

Zeitgut Verlag, Berlin.

ISBN: 978-3-86614-140-7

Euro 12,90

Cover downloaden:

Cover (CMYK-Modus) »

Pressetext »

Ihre Fragen beantwortet gern:

Lydia Beier

Öffentlichkeitsarbeit

Zeitgut Verlag GmbH, Berlin

E-Mail: Lydia.beier@zeitgut.com

Tel. 030 - 70 20 93 14

Fax 030 - 70 20 93 22

Lydia Beier

Öffentlichkeitsarbeit

Zeitgut Verlag GmbH, Berlin

E-Mail: Lydia.beier@zeitgut.com

Tel. 030 - 70 20 93 14

Fax 030 - 70 20 93 22

Sieben kostenfreie Abdrucktexte

Am Anfang steht die Freude, manchmal auch die Furcht vor dem, was die Erwachsenen den „Ernst des Lebens“ nennen. Nicht zuletzt deshalb wird seit vielen Generationen der Schulbeginn mit einer großen Zuckertüte versüßt. Jetzt beginnen Jahre, die vom Lernen geprägt sind – begleitet von Erfolgen und Niederlagen, von Streichen und von Freundschaften. Vieles, was nun passiert, bleibt unvergeßlich.

1948 begann Irmgard Notz ihre Lehrtätigkeit an einer Grundschule in der Lepsiusstraße in Berlin-Steglitz. Auf diesem Foto aus dem Jahr 1952 unterrichtet sie eine zweite Klasse.

Diese Geschichten stellen wir kostenfrei zur Verfügung

1. Doktorjunge, 4.863 Zeichen l zur Geschichte »

2. Händchen auf den Tisch..., 5.185 Zeichen l zur Geschichte »

3. Himbeerbrause im Speisewagen, 3.655 Zeichen (siehe unten)

4. Abc-Schützen in Frankfurt, 7.136 Zeichen (siehe unten)

5. Gedanken zu einem Bild, 3.869 Zeichen (siehe unten)

6. Ohne Schuhe keine Schule, 4.744 Zeichen

7. Ein schlechtes Zeugnis von L. Rüth, 3.500 Zeichen

Die Fotos sende ich Ihnen in Druckqualität auf Anfrage zu.

E-Mail an lydia.beier@zeitgut.com

1. Doktorjunge, 4.863 Zeichen l zur Geschichte »

2. Händchen auf den Tisch..., 5.185 Zeichen l zur Geschichte »

3. Himbeerbrause im Speisewagen, 3.655 Zeichen (siehe unten)

4. Abc-Schützen in Frankfurt, 7.136 Zeichen (siehe unten)

5. Gedanken zu einem Bild, 3.869 Zeichen (siehe unten)

6. Ohne Schuhe keine Schule, 4.744 Zeichen

7. Ein schlechtes Zeugnis von L. Rüth, 3.500 Zeichen

Die Fotos sende ich Ihnen in Druckqualität auf Anfrage zu.

E-Mail an lydia.beier@zeitgut.com

Bei Veröffentlichung eines der folgenden Texte bitten wir Sie, mindestens die bibliographischen Daten zum Buch mit der Webadresse des Zeitgut Verlages www.zeitgut.com abzudrucken. Beim Abdruck von Abbildungen zum Text, ist als Quelle „Zeitgut Verlag/Name des Verfassers“ anzugeben.

Bitte senden Sie uns nach Veröffentlichung ein Beleg zu. Vielen Dank.

Bitte senden Sie uns nach Veröffentlichung ein Beleg zu. Vielen Dank.

Himbeerbrause

im Speisewagen

1930 kam ich, zweite von links, in dem Städtchen Brüssow in der

Uckermark zur Schule.

Ursula

Meier-Limberg

Brüssow, nahe Prenzlau, 1930–1933

Ich war noch keine sechs Jahre alt, als ich 1930 in Brüssow eingeschult wurde. Welch eine Freude, welch ein Glück! Nun wurde ich endlich losgelassen wie ein kleiner Hund. Ich tobte mit der Dorfjugend, kein Baum und keine Mauer waren zu hoch.

Mein kleiner Heimatort Brüssow ist zwar eine Stadt, 1259 gegründet, aber sehr dörflich. Im Sommer wie im Winter spielten wir auf einem alten Friedhof hinter der Stadtmauer. Die Grabkreuze waren verrostet und zum Teil umgefallen, die Hügel waren eingeebnet. Das Gestrüpp war ideal zum Budenbauen.

Wir lebten sehr intensiv mit den Jahreszeiten. Jede hatte ihr wiederkehrendes Ritual. Den Frühling begrüßten wir in der Caselower Heide, etwa 15 Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Dort wuschen wir Hände, Füße und Gesicht mit eiskaltem Quellwasser, tranken es auch und aßen dazu Veilchenköpfe. Dies sollte uns das Jahr über gesund erhalten. Der Sommer fing für uns bereits am 1. Mai an. Ob es kalt oder warm war, an diesem Tag badeten wir im Großen Brüssower See.

In meiner Klasse saß Kurti Fischer. Er war erheblich kleiner als wir alle und häufig zu Späßen aufgelegt, ein Unikum. Einmal ließ er sich in den Klassenschrank einschließen und spielte während des Unterrichts den Heiligen Geist und polterte. Ein anderes Mal ließ er eine Spieluhr laufen. Zur Strafe schickte ihn der Lehrer oft vor die Tür. Auch dann machte er seine Späße, steckte Wunderkerzen durch das Schlüsselloch oder warf Stinkbomben. Das Allertollste war jedoch, daß er sich für eine Mark nackt in die Brennesseln legte und sich darin einmal herumdrehte. Dabei schrie er wie am Spieß, und wir lachten uns fast tot, denn nie hatten wir geglaubt, daß er dies tun würde. Genau so war es mit dem Regenwurmessen. Kurti aß ihn – wiederum für eine Mark! – und mir wurde schlecht.

Brüssow, nahe Prenzlau, 1930–1933

Ich war noch keine sechs Jahre alt, als ich 1930 in Brüssow eingeschult wurde. Welch eine Freude, welch ein Glück! Nun wurde ich endlich losgelassen wie ein kleiner Hund. Ich tobte mit der Dorfjugend, kein Baum und keine Mauer waren zu hoch.

Mein kleiner Heimatort Brüssow ist zwar eine Stadt, 1259 gegründet, aber sehr dörflich. Im Sommer wie im Winter spielten wir auf einem alten Friedhof hinter der Stadtmauer. Die Grabkreuze waren verrostet und zum Teil umgefallen, die Hügel waren eingeebnet. Das Gestrüpp war ideal zum Budenbauen.

Wir lebten sehr intensiv mit den Jahreszeiten. Jede hatte ihr wiederkehrendes Ritual. Den Frühling begrüßten wir in der Caselower Heide, etwa 15 Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Dort wuschen wir Hände, Füße und Gesicht mit eiskaltem Quellwasser, tranken es auch und aßen dazu Veilchenköpfe. Dies sollte uns das Jahr über gesund erhalten. Der Sommer fing für uns bereits am 1. Mai an. Ob es kalt oder warm war, an diesem Tag badeten wir im Großen Brüssower See.

In meiner Klasse saß Kurti Fischer. Er war erheblich kleiner als wir alle und häufig zu Späßen aufgelegt, ein Unikum. Einmal ließ er sich in den Klassenschrank einschließen und spielte während des Unterrichts den Heiligen Geist und polterte. Ein anderes Mal ließ er eine Spieluhr laufen. Zur Strafe schickte ihn der Lehrer oft vor die Tür. Auch dann machte er seine Späße, steckte Wunderkerzen durch das Schlüsselloch oder warf Stinkbomben. Das Allertollste war jedoch, daß er sich für eine Mark nackt in die Brennesseln legte und sich darin einmal herumdrehte. Dabei schrie er wie am Spieß, und wir lachten uns fast tot, denn nie hatten wir geglaubt, daß er dies tun würde. Genau so war es mit dem Regenwurmessen. Kurti aß ihn – wiederum für eine Mark! – und mir wurde schlecht.

Der erste von links ist unser Klassenclown Kurti Fischer, der für eine

Mark einen Regenwurm aß.

Meine erste große Reise stand bevor.

Mein Vater konnte nur im Winter, meistens im Februar, Urlaub nehmen. So erhielt

ich vom Schulrat Sonderurlaub. Diese Reise und das Drum und Dran sprengten den

Rahmen meiner Vorstellungskraft. Zunächst kam Fräulein Pfeiffer außer der Reihe

ins Haus, um mir ein neues Kleid zu nähen – erdbeerfarben mit Plisseekragen und

Plisseemanschetten – ein Traum, wie ich fand.

Endlich

war es soweit und die Reise ging es los, zunächst mit dem Auto bis zur

Kreisstadt Prenzlau, 23 Kilometer weit. Dort stiegen wir in ein Ungetüm von

Zug, nicht zu vergleichen mit unserem gemütlichen Bimmelbähnchen. In Berlin

fuhren wir mit einer Taxe zu einem anderen Bahnhof. Ich verstand überhaupt

nicht, daß es einen weiteren Bahnhof gab. Und dann die riesige Bahnhofshalle!

Unser ganzer Ort hätte da wohl hineingepaßt.

Wir

stiegen in den Zug, der aus Warschau kam und nach Paris fuhr. Ich hörte viele

fremde Laute, und fremd aussehende Menschen hasteten an uns vorbei. Ich

klammerte mich fest an Mutters Hand, ich hatte Angst, hier verlorenzugehen.

Endlich kam der Zug nach Herford. Als wir einstiegen, sah ich doch tatsächlich

einen völlig schwarzen Mann! Ich flüsterte meiner Mutter zu: „Siehst du, es

gibt ihn doch, den schwarzen Mann.“

Vater

hatte mir einmal erzählt, daß man im Zug auch essen könne an Tischen mit

richtigem Geschirr. Das habe ich ihm nicht geglaubt. Und nun saß ich mit den

Eltern im Speisewagen und durfte sogar Himbeerbrause trinken. Die war für mich

viel köstlicher als Mutters selbstgemachter Erdbeersaft. Das mußte ja ein

Heidengeld kosten, dachte ich und fragte meine Eltern flüsternd, ob sie das

alles denn überhaupt bezahlen könnten?

In

der Schule durfte ich dieses Erlebnis vor der ganzen Klasse in allen

Einzelheiten erzählen. Man hat mir kaum geglaubt. (gekürzte

Fassung)

Textdatei als Word » oder als PDF »

Textdatei als Word » oder als PDF »

Abc-Schützen in Frankfurt/Oder

Brigitte Brünings Klasse 4b 1950 auf dem Schulhof der Lessingschule in Frankfurt/Oder. Sie sitzt

auf dem Foto in der zweiten Reihe als zweite von rechts neben der Lehrerin

Frau Holländer.

Geschichte von

Brigitte Brüning

Frankfurt/Oder; 2. September 1946

Der 2. September 1946, mein erster Schultag, war ein warmer und sonniger Montag. Mein Vati hatte mich im Sommer für die Schule angemeldet. Jedes Kind, das sechs Jahre alt war, wurde eingeschult, aber auch Kinder, die bereits acht Jahre alt waren, kamen in die erste Klasse. Viele waren zwar schon 1944 während des Krieges eingeschult worden, trafen aber durch Flucht und Vertreibung aus den Ostgebieten erst Mitte 1946 in Deutschland ein.

In Frankfurt hatten am 1. Oktober 1945 drei Schulen den Schulbetrieb auf genommen, am 2. September 1946 kamen vier weitere hinzu. Ich wurde im ehemaligen Realgymnasium in der Wieckestraße eingeschult. Ich hatte das rot-weiß-karierte Kleid an, das ich bereits in den vergangenen zwei Jahren trug. Tante Martha hatte es mit weißen Stoffstreifen verlängert, so daß ich das Kleid noch einige Zeit anziehen konnte. Dazu trug ich braune Halbschuhe mit gehäkelten Schnürsenkeln, die ich, zum Leidwesen meiner Großmutter, immer noch nicht zur Schleife binden konnte. Eigentlich waren mir die Schuhe zu klein, aber mein Vati hatte kurzerhand die Kappe vorn aufgeschnitten. Alle zehn Zehen schauten heraus, aber die Schuhe drückten nicht mehr. Meine dunklen Socken bestanden fast nur aus gestopften Stellen.

Meine Großmutter und mein kleiner Bruder Hans-Dieter, der gerade fünf Jahre alt geworden war, begleiteten mich zur Schule. Wir gingen die Theaterstraße entlang, an dem kleinen Park vorbei. Rechts türmten sich Ruinen, Trümmer- und Schuttberge auf. Dort arbeiteten Trümmerfrauen. Ihre Kinder spielten am Rande mit kleinen Steinen, die sie immer in das gleiche Loch warfen. Die Frauen sortierten Trümmerteile von bereits zum Einsturz gebrachten beschädigten Häusern. Mauersteine, Dielen und Holzbalken wurden gereinigt und zur Wiederverwendung bereitgelegt, ebenso Kabel und Rohre, die später eingeschmolzen werden sollten. Holzreste waren begehrtes Brennmaterial; alles was nicht weiter verwendungsfähig war, kam auf die Schutthalde.

Wir liefen auch an der Gurschstraße vorbei, in der wir bis Februar 1945 gewohnt hatten. In der Endphase des Krieges, als die sowjetischen Truppen auf breiter Front die deutschen Grenzen überschritten, waren wir nach Berlin evakuiert worden und dort bei Tante Lieselotte untergekommen. Das war unser Glück, denn im April 1945 zerstörte ein Bombenangriff fünf Häuser der Straße, darunter auch unser Haus, nur ein paar Wände blieben stehen.

Meine Gedanken gingen zu meiner Mami, ich wurde ganz traurig und still. Meine Mutter war erst im Januar an einer Lungenentzündung gestorben. Durch die schlechte Ernährung fehlten ihrem Körper Abwehrkräfte, und sie wurde krank. Innerhalb von nur vier Tagen war sie tot. Das Penicillin, das ihr Leben hätte retten können, gab es in Deutschland noch nicht, erklärte mir mein Vater.

Als wir in der Schule angekommen waren, versammelten wir Erstkläßler uns auf dem Schulhof, nur wenige hatten eine Schultüte. Ich war glücklich über meinen abgeschabten, alten, braunen Ranzen. Ich weiß nicht, wo Vati ihn aufgetrieben hatte. Viele Kinder mußten sich mit einem kleinen Beutel begnügen. Im Ranzen befanden sich Schiefertafel und Griffel. Ein kleiner Lappen hing an einer Schnur herunter und baumelte bei jedem Schritt. Von meinem Teddy, meinem einzigen Spielzeug, schaute der Arm heraus.

Unsere Namen wurden aufgerufen, ich kam in die Klasse 1b. Wir waren 30 Jungen und 20 Mädchen. Unsere Lehrerin hieß Fräulein Lucie Glaser. Sie hatte schon früher unterrichtet. Sie war 35 Jahre alt, groß und dünn, hatte lange rote Haare und ein blasses Gesicht mit Sommersprossen. Fräulein Glaser trug ein dunkelblaues Kostüm, eine hochgeschlossene Bluse und schöne blaue Absatzschuhe. Sie wirkte streng und unnahbar, lächelte nie, sie war mir nicht gerade sympathisch. Im Klassenraum wies sie jedem Schüler einen Platz zu. Wir übten Stillsitzen und still sein, Arme und Hände ordentlich auf die Bank legen mit kerzengeradem Rücken. Die Lehrerin ging mit festem Schritt durch die Bankreihen. Wir saßen wohl nicht so, wie sie es verlangte, und wir waren auch nicht so still. Viele schwatzten, da rief sie: „Euch wird das Schwatzen noch vergehen!“

Lilli wollte aufstehen und zur Toilette gehen, aber Fräulein Glaser befahl, sie solle sich wieder setzen und auf die Pause warten. Lilli fing bitterlich an zu weinen und machte sich in die Hosen. Auf ihrem Stuhl und darunter bildete sich eine große Pfütze, die mußte sie aufwischen und sich dann in die Ecke stellen. Zuerst mußten wir unsere Ranzen und Beutel auspacken, die Schiefertafel hinstellen und den Griffel auf den Tisch legen. Ich setzte auch meinen Teddy auf den Tisch, der brummte auf einmal ganz laut. Wie schimpfte Fräulein Glaser da mit mir: „Wir sind hier in der Schule und nicht im Kindergarten!“

Ich hing so sehr an meinem Teddy. Seit meinem ersten Geburtstag begleitete er mich, da hatte ich ihn von meiner Mami geschenkt bekommen, sie hatte ihn auch schon als Kind gehabt. Nur ihn durfte ich mitnehmen, als wir evakuiert wurden. Mit ihm habe ich Mutter und Kind, Postbote und Doktor gespielt, er wurde gefüttert und gebadet. So sah er allerdings nach all dem auch aus. Ich liebte ihn so, wie er war, für mich war er der liebste Kuschel-Teddy, der mit mir weinte und mich tröstete, wenn ich ganz traurig war ...

Plötzlich wurde ich aus meinen Teddy-Träumen gerissen. Fräulein Glaser erklärte laut und mit Nachdruck, was sie von uns erwartete: Fleiß, Pünktlichkeit, Unbestechlichkeit, Selbstzucht und Offenheit, die preußischen Tugenden. Sie hasse Faulpelze und Feiglinge. Wir müßten lernen, mitarbeiten und wißbegierig sein, wir lernten für unser späteres Leben, nicht für sie. So hämmerte sie auf uns ein.

Inzwischen war es Mittag geworden. Wir erhielten Schulspeisung – eine dicke Brotsuppe, die stark nach Kümmel duftete. Unsere Blechbecher wurden bis zum Rand gefüllt. Wie genossen wir das! Mir schien es, als hätte ich noch nie so eine leckere, köstliche Suppe gegessen. Für manche Kinder war die Schulspeisung die erste Mahlzeit am Tag. Ich hatte schon am Morgen eine klitschige Scheibe Brot, mit Öl beträufelt und mit wenig Zucker bestreut, gegessen. Wie waren wir froh, wenn wir sattwurden und es abends noch ein Hasenbrot gab. Der Vater hat von seinem Brot, das er zur Arbeit mitnahm, für uns immer etwas übriggelassen.

Als die Schule für heute endlich aus war, beschloß ich, nicht mehr in die Schule zu gehen. Ich fand die Lehrerin so streng. Aber wie sollte ich das anstellen?

Da kam mir ein Gedanke. Schnell rannte ich von der Schule den Berg hinunter, ich wollte hinfallen und mir den Arm brechen. Ich fiel auch hin, schlug mir aber nur die Knie auf, es blutete sehr. Ich heulte jämmerlich. Zu Hause wollte ich nicht sagen, daß ich das absichtlich getan hatte. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als mich am nächsten Tag wieder tapfer auf den Schulweg zu machen.

Nach einigen Monaten fand ich Fräulein Glaser doch ganz nett. Später haben wir auch den Grund für ihre Traurigkeit erfahren: ihre gesamte Familie war bei dem großen Bombenangriff auf Dresden am 13. Februar 1945 ums Leben gekommen.

Frankfurt/Oder; 2. September 1946

Der 2. September 1946, mein erster Schultag, war ein warmer und sonniger Montag. Mein Vati hatte mich im Sommer für die Schule angemeldet. Jedes Kind, das sechs Jahre alt war, wurde eingeschult, aber auch Kinder, die bereits acht Jahre alt waren, kamen in die erste Klasse. Viele waren zwar schon 1944 während des Krieges eingeschult worden, trafen aber durch Flucht und Vertreibung aus den Ostgebieten erst Mitte 1946 in Deutschland ein.

In Frankfurt hatten am 1. Oktober 1945 drei Schulen den Schulbetrieb auf genommen, am 2. September 1946 kamen vier weitere hinzu. Ich wurde im ehemaligen Realgymnasium in der Wieckestraße eingeschult. Ich hatte das rot-weiß-karierte Kleid an, das ich bereits in den vergangenen zwei Jahren trug. Tante Martha hatte es mit weißen Stoffstreifen verlängert, so daß ich das Kleid noch einige Zeit anziehen konnte. Dazu trug ich braune Halbschuhe mit gehäkelten Schnürsenkeln, die ich, zum Leidwesen meiner Großmutter, immer noch nicht zur Schleife binden konnte. Eigentlich waren mir die Schuhe zu klein, aber mein Vati hatte kurzerhand die Kappe vorn aufgeschnitten. Alle zehn Zehen schauten heraus, aber die Schuhe drückten nicht mehr. Meine dunklen Socken bestanden fast nur aus gestopften Stellen.

Meine Großmutter und mein kleiner Bruder Hans-Dieter, der gerade fünf Jahre alt geworden war, begleiteten mich zur Schule. Wir gingen die Theaterstraße entlang, an dem kleinen Park vorbei. Rechts türmten sich Ruinen, Trümmer- und Schuttberge auf. Dort arbeiteten Trümmerfrauen. Ihre Kinder spielten am Rande mit kleinen Steinen, die sie immer in das gleiche Loch warfen. Die Frauen sortierten Trümmerteile von bereits zum Einsturz gebrachten beschädigten Häusern. Mauersteine, Dielen und Holzbalken wurden gereinigt und zur Wiederverwendung bereitgelegt, ebenso Kabel und Rohre, die später eingeschmolzen werden sollten. Holzreste waren begehrtes Brennmaterial; alles was nicht weiter verwendungsfähig war, kam auf die Schutthalde.

Wir liefen auch an der Gurschstraße vorbei, in der wir bis Februar 1945 gewohnt hatten. In der Endphase des Krieges, als die sowjetischen Truppen auf breiter Front die deutschen Grenzen überschritten, waren wir nach Berlin evakuiert worden und dort bei Tante Lieselotte untergekommen. Das war unser Glück, denn im April 1945 zerstörte ein Bombenangriff fünf Häuser der Straße, darunter auch unser Haus, nur ein paar Wände blieben stehen.

Meine Gedanken gingen zu meiner Mami, ich wurde ganz traurig und still. Meine Mutter war erst im Januar an einer Lungenentzündung gestorben. Durch die schlechte Ernährung fehlten ihrem Körper Abwehrkräfte, und sie wurde krank. Innerhalb von nur vier Tagen war sie tot. Das Penicillin, das ihr Leben hätte retten können, gab es in Deutschland noch nicht, erklärte mir mein Vater.

Als wir in der Schule angekommen waren, versammelten wir Erstkläßler uns auf dem Schulhof, nur wenige hatten eine Schultüte. Ich war glücklich über meinen abgeschabten, alten, braunen Ranzen. Ich weiß nicht, wo Vati ihn aufgetrieben hatte. Viele Kinder mußten sich mit einem kleinen Beutel begnügen. Im Ranzen befanden sich Schiefertafel und Griffel. Ein kleiner Lappen hing an einer Schnur herunter und baumelte bei jedem Schritt. Von meinem Teddy, meinem einzigen Spielzeug, schaute der Arm heraus.

Unsere Namen wurden aufgerufen, ich kam in die Klasse 1b. Wir waren 30 Jungen und 20 Mädchen. Unsere Lehrerin hieß Fräulein Lucie Glaser. Sie hatte schon früher unterrichtet. Sie war 35 Jahre alt, groß und dünn, hatte lange rote Haare und ein blasses Gesicht mit Sommersprossen. Fräulein Glaser trug ein dunkelblaues Kostüm, eine hochgeschlossene Bluse und schöne blaue Absatzschuhe. Sie wirkte streng und unnahbar, lächelte nie, sie war mir nicht gerade sympathisch. Im Klassenraum wies sie jedem Schüler einen Platz zu. Wir übten Stillsitzen und still sein, Arme und Hände ordentlich auf die Bank legen mit kerzengeradem Rücken. Die Lehrerin ging mit festem Schritt durch die Bankreihen. Wir saßen wohl nicht so, wie sie es verlangte, und wir waren auch nicht so still. Viele schwatzten, da rief sie: „Euch wird das Schwatzen noch vergehen!“

Lilli wollte aufstehen und zur Toilette gehen, aber Fräulein Glaser befahl, sie solle sich wieder setzen und auf die Pause warten. Lilli fing bitterlich an zu weinen und machte sich in die Hosen. Auf ihrem Stuhl und darunter bildete sich eine große Pfütze, die mußte sie aufwischen und sich dann in die Ecke stellen. Zuerst mußten wir unsere Ranzen und Beutel auspacken, die Schiefertafel hinstellen und den Griffel auf den Tisch legen. Ich setzte auch meinen Teddy auf den Tisch, der brummte auf einmal ganz laut. Wie schimpfte Fräulein Glaser da mit mir: „Wir sind hier in der Schule und nicht im Kindergarten!“

Ich hing so sehr an meinem Teddy. Seit meinem ersten Geburtstag begleitete er mich, da hatte ich ihn von meiner Mami geschenkt bekommen, sie hatte ihn auch schon als Kind gehabt. Nur ihn durfte ich mitnehmen, als wir evakuiert wurden. Mit ihm habe ich Mutter und Kind, Postbote und Doktor gespielt, er wurde gefüttert und gebadet. So sah er allerdings nach all dem auch aus. Ich liebte ihn so, wie er war, für mich war er der liebste Kuschel-Teddy, der mit mir weinte und mich tröstete, wenn ich ganz traurig war ...

Plötzlich wurde ich aus meinen Teddy-Träumen gerissen. Fräulein Glaser erklärte laut und mit Nachdruck, was sie von uns erwartete: Fleiß, Pünktlichkeit, Unbestechlichkeit, Selbstzucht und Offenheit, die preußischen Tugenden. Sie hasse Faulpelze und Feiglinge. Wir müßten lernen, mitarbeiten und wißbegierig sein, wir lernten für unser späteres Leben, nicht für sie. So hämmerte sie auf uns ein.

Inzwischen war es Mittag geworden. Wir erhielten Schulspeisung – eine dicke Brotsuppe, die stark nach Kümmel duftete. Unsere Blechbecher wurden bis zum Rand gefüllt. Wie genossen wir das! Mir schien es, als hätte ich noch nie so eine leckere, köstliche Suppe gegessen. Für manche Kinder war die Schulspeisung die erste Mahlzeit am Tag. Ich hatte schon am Morgen eine klitschige Scheibe Brot, mit Öl beträufelt und mit wenig Zucker bestreut, gegessen. Wie waren wir froh, wenn wir sattwurden und es abends noch ein Hasenbrot gab. Der Vater hat von seinem Brot, das er zur Arbeit mitnahm, für uns immer etwas übriggelassen.

Als die Schule für heute endlich aus war, beschloß ich, nicht mehr in die Schule zu gehen. Ich fand die Lehrerin so streng. Aber wie sollte ich das anstellen?

Da kam mir ein Gedanke. Schnell rannte ich von der Schule den Berg hinunter, ich wollte hinfallen und mir den Arm brechen. Ich fiel auch hin, schlug mir aber nur die Knie auf, es blutete sehr. Ich heulte jämmerlich. Zu Hause wollte ich nicht sagen, daß ich das absichtlich getan hatte. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als mich am nächsten Tag wieder tapfer auf den Schulweg zu machen.

Nach einigen Monaten fand ich Fräulein Glaser doch ganz nett. Später haben wir auch den Grund für ihre Traurigkeit erfahren: ihre gesamte Familie war bei dem großen Bombenangriff auf Dresden am 13. Februar 1945 ums Leben gekommen.

Ich wurde

eine fleißige Schülerin. 1950 kam ein Fotograf in die Schule und machte diese

Aufnahme von mir. Einen Fotoapparat besaß mein Vater nicht.

Ich wurde

eine fleißige Schülerin. 1950 kam ein Fotograf in die Schule und machte diese

Aufnahme von mir. Einen Fotoapparat besaß mein Vater nicht.Textdatei als Word » oder als PDF »

Gedanken zu einem Bild

Geschichte von Elly Gläser

Schulwitz bei Dresen 1947

Die Nachricht, daß mein Vater noch lebte, erreichte uns bereits 1946 in Wittbeck, Kreis Stolp*). Hier lebten wir bis Ende Juni 1947 als geflüchtete Deutsche aus Elbing**) unter vertriebenen Polen, die in diesem Gebiet seßhaft werden sollten. Von dort kamen wir nach wochenlanger Fahrt in ein Lager nach Löbau zur gesundheitlichen Untersuchung, Entlausung und körperlichen Säuberung.

Mitte August erreichten wir Dresden. Meine Cousinen, die meine Mutter bis dahin betreuten, wurden von Verwandten nach Westdeutschland geholt. Ende August 1947 holte uns ein Beauftragter der Gemeinde vom Bahnhof Dresden-Neustadt ab. Es war Herr Patzig, der Gastwirt. Das erste Essen im Gasthaus Schullwitz war ein gut schmeckender Krauteintopf. Unser Bündel war klein, der Hunger groß. Zwei Jahre lang waren wir von Ort zu Ort gezogen, und nun sollte dieses kleine Dorf unser Zuhause werden. Wir bekamen ein Zimmer in einem kleinen Fachwerkhaus zugewiesen.

Schulwitz bei Dresen 1947

Die Nachricht, daß mein Vater noch lebte, erreichte uns bereits 1946 in Wittbeck, Kreis Stolp*). Hier lebten wir bis Ende Juni 1947 als geflüchtete Deutsche aus Elbing**) unter vertriebenen Polen, die in diesem Gebiet seßhaft werden sollten. Von dort kamen wir nach wochenlanger Fahrt in ein Lager nach Löbau zur gesundheitlichen Untersuchung, Entlausung und körperlichen Säuberung.

Mitte August erreichten wir Dresden. Meine Cousinen, die meine Mutter bis dahin betreuten, wurden von Verwandten nach Westdeutschland geholt. Ende August 1947 holte uns ein Beauftragter der Gemeinde vom Bahnhof Dresden-Neustadt ab. Es war Herr Patzig, der Gastwirt. Das erste Essen im Gasthaus Schullwitz war ein gut schmeckender Krauteintopf. Unser Bündel war klein, der Hunger groß. Zwei Jahre lang waren wir von Ort zu Ort gezogen, und nun sollte dieses kleine Dorf unser Zuhause werden. Wir bekamen ein Zimmer in einem kleinen Fachwerkhaus zugewiesen.

Weil mein

Vati bei der Schuleinführung noch in Gefangenschaft war, holten wir das Foto

Anfang November 1947 nach – und sogar mit richtigen Lederschuhen!

Weil mein

Vati bei der Schuleinführung noch in Gefangenschaft war, holten wir das Foto

Anfang November 1947 nach – und sogar mit richtigen Lederschuhen!

Mitte August erreichten wir Dresden. Meine Cousinen, die meine

Mutter bis dahin betreuten, wurden von Verwandten nach Westdeutschland geholt.

Ende August 1947 holte uns ein Beauftragter der Gemeinde vom Bahnhof

Dresden-Neustadt ab. Es war Herr Patzig, der Gastwirt. Das erste Essen im

Gasthaus Schullwitz war ein gut schmeckender Krauteintopf. Unser Bündel war

klein, der Hunger groß. Zwei Jahre lang waren wir von Ort zu Ort gezogen, und

nun sollte dieses kleine Dorf unser Zuhause werden. Wir bekamen ein Zimmer in

einem kleinen Fachwerkhaus zugewiesen.

Der Hunger ließ mich ständig auf Nahrungssuche sein. Ich holte gerade unter einem Holzstapel Falläpfel hervor, da hörte ich meine Mutter aufgeregt rufen. Nachbarskinder wollten mich zur Schule abholen. Es war der 1. September 1947. Ich war bereits acht Jahre alt und mußte endlich zur Schule gehen. Mutti zog mir ein selbstgenähtes Kleid an und hastete mit mir zur Schule. Barfuß betrat ich das kleine Schulgebäude. Mutti zog mich hinter sich her.

Wir kamen zu spät. Ängstlich betrat ich einen großen Raum, der pultähnlich nach hinten verlief. Ungefähr in der Mitte fanden wir Platz. Man sah uns an, daß wir Flüchtlinge waren, von manchem nicht gern gesehen. Trotzdem hatte man für mich, der Tradition wegen, eine Zuckertüte gefüllt. Gestiftet hatte sie der Bürgermeister von Schullwitz, Herr Leuthold, der auch bei der Schuleinführung zugegen war. Die Schule hatte nur einen Raum, alle Schüler, vom ersten bis letzten Schuljahr nahmen hier am Unterricht teil. Die oberen Räume bewohnte der Schulleiter. Bis Mitte des ersten Schuljahres wurden wir klassenweise unterrichtet, dann kam eine Schulreform: altersgerechte Klassen aus allen Schulen des Schönefelder Hochlandes wurden zusammengestellt. Das bedeutete mitunter eine Stunde Schulweg.

Bald erreichte uns die Nachricht, daß mein Vater aus französischer Gefangenschaft entlassen werden sollte. Er arbeitete in einem Sägewerk in Marseille in Südfrankreich. Die Franzosen waren sehr gut zu ihm. Unsere Freude war groß. Ich erlebte eine tiefe, innige Liebesbeziehung meiner Eltern. Vater war sehr stolz auf mich. In Frankreich hatte er gesehen, wie die kleinen Mädchen herausgeputzt wurden. Vater hatte bei dem Bauunternehmer Willy Schröder in Schönfeld eine Arbeit als Zimmermann gefunden. Von seinem ersten hier verdienten Geld wollte er mich fotografieren lassen.

Es war Anfang November 1947, da lief Vater mit mir nach Pillnitz zum Friseur und anschließend zum Fotografen. Auf Bezugsschein kauften wir dicke Strümpfe und echte Lederschuhe. Das Schuleinführungskleid hatte meine Mutter an langen Winterabenden gefertigt. Aus einem Samtkleid, das auf der Flucht von eilig hastenden Flüchtlingen als Ballast am Wegesrand liegenblieb, hatte sie das wichtigste Bekleidungsstück meiner Erinnerung geschneidert. Nun stand ich in diesem Kleid mit längst geleerter Zuckertüte, Schulranzen, dicken Strümpfen, guten Schuhen und fein geschnittenen Haaren beim Pillnitzer Fotografen.

Auf dem Heimweg regnete es. Eine gute Stunde mußten wir von Pillnitz durch den Freidrichsgrund nach Schullwitz laufen. Weinend zottelte ich an der Hand meines mich tröstenden Vaters nach Hause. Die dünnen Haare, die für Zöpfe ungeeignet waren, klebten an meinem Kopf. Schimpfend empfing uns Mutti, die in den Ausgaben für das Foto eine Geldverschwendung sah. Geblieben ist das Bild und meine Erinnerung an eine trotz Armut glückliche Kindheit.

*) heute Czysta, Kreis Slupsk und **) Elblag in Polen

Textdatei als Word » oder als PDF »

Der Hunger ließ mich ständig auf Nahrungssuche sein. Ich holte gerade unter einem Holzstapel Falläpfel hervor, da hörte ich meine Mutter aufgeregt rufen. Nachbarskinder wollten mich zur Schule abholen. Es war der 1. September 1947. Ich war bereits acht Jahre alt und mußte endlich zur Schule gehen. Mutti zog mir ein selbstgenähtes Kleid an und hastete mit mir zur Schule. Barfuß betrat ich das kleine Schulgebäude. Mutti zog mich hinter sich her.

Wir kamen zu spät. Ängstlich betrat ich einen großen Raum, der pultähnlich nach hinten verlief. Ungefähr in der Mitte fanden wir Platz. Man sah uns an, daß wir Flüchtlinge waren, von manchem nicht gern gesehen. Trotzdem hatte man für mich, der Tradition wegen, eine Zuckertüte gefüllt. Gestiftet hatte sie der Bürgermeister von Schullwitz, Herr Leuthold, der auch bei der Schuleinführung zugegen war. Die Schule hatte nur einen Raum, alle Schüler, vom ersten bis letzten Schuljahr nahmen hier am Unterricht teil. Die oberen Räume bewohnte der Schulleiter. Bis Mitte des ersten Schuljahres wurden wir klassenweise unterrichtet, dann kam eine Schulreform: altersgerechte Klassen aus allen Schulen des Schönefelder Hochlandes wurden zusammengestellt. Das bedeutete mitunter eine Stunde Schulweg.

Bald erreichte uns die Nachricht, daß mein Vater aus französischer Gefangenschaft entlassen werden sollte. Er arbeitete in einem Sägewerk in Marseille in Südfrankreich. Die Franzosen waren sehr gut zu ihm. Unsere Freude war groß. Ich erlebte eine tiefe, innige Liebesbeziehung meiner Eltern. Vater war sehr stolz auf mich. In Frankreich hatte er gesehen, wie die kleinen Mädchen herausgeputzt wurden. Vater hatte bei dem Bauunternehmer Willy Schröder in Schönfeld eine Arbeit als Zimmermann gefunden. Von seinem ersten hier verdienten Geld wollte er mich fotografieren lassen.

Es war Anfang November 1947, da lief Vater mit mir nach Pillnitz zum Friseur und anschließend zum Fotografen. Auf Bezugsschein kauften wir dicke Strümpfe und echte Lederschuhe. Das Schuleinführungskleid hatte meine Mutter an langen Winterabenden gefertigt. Aus einem Samtkleid, das auf der Flucht von eilig hastenden Flüchtlingen als Ballast am Wegesrand liegenblieb, hatte sie das wichtigste Bekleidungsstück meiner Erinnerung geschneidert. Nun stand ich in diesem Kleid mit längst geleerter Zuckertüte, Schulranzen, dicken Strümpfen, guten Schuhen und fein geschnittenen Haaren beim Pillnitzer Fotografen.

Auf dem Heimweg regnete es. Eine gute Stunde mußten wir von Pillnitz durch den Freidrichsgrund nach Schullwitz laufen. Weinend zottelte ich an der Hand meines mich tröstenden Vaters nach Hause. Die dünnen Haare, die für Zöpfe ungeeignet waren, klebten an meinem Kopf. Schimpfend empfing uns Mutti, die in den Ausgaben für das Foto eine Geldverschwendung sah. Geblieben ist das Bild und meine Erinnerung an eine trotz Armut glückliche Kindheit.

*) heute Czysta, Kreis Slupsk und **) Elblag in Polen

Textdatei als Word » oder als PDF »

Ohne Schuhe keine Schule

Geschichte von Barbara Saß

Wotersen, südlich von Lübeck, Schleswig-Holstein; 1946–1948

Nach dem Krieg mußten wir unsere Heimat Schivelbein*) in Pommern verlassen. Erst Ostern 1946 trafen wir nach wochenlangem, entbehrungsreichem Marsch in Wotersen, südlich von Lübeck, ein. Da ich inzwischen sechs Jahre alt war, mußte ich gleich eingeschult werden.

Schwierigkeiten taten sich auf, denn für den weiten Schulweg bis Siebeneichen, der zu Fuß zurückgelegt werden mußte, benötigte ich gutes Schuhwerk. Ich besaß aber nur ein Paar Schuhe, und die waren nach dem langen Fußmarsch auf der Flucht völlig durchgelaufen und mußten besohlt werden. Also brachte meine Mutter die Schuhe zum Dorfschuster. Nur ging es anderen Flüchtlingen aus dem Osten Deutschlands, die sich in Scharen in Wotersen eingefunden hatten, ähnlich, und der Schuster hatte plötzlich Hochkonjunktur. So viel hatte er wohl schon lange nicht mehr zu tun gehabt. Daß die Schule bereits begonnen und ich einige Wochen versäumt hatte, empfand er durchaus nicht als Druckmittel, schließlich mußten andere auch auf ihre Schuhe warten, und die Schule war für ihn wohl nicht gerade das Wichtigste.

Ohne Schuhe gab es keine Einschulung. Eine Schultasche mit Tafel und Griffel hatte meine Mutter bereits gekauft. Daß es üblich war, am ersten Schultag eine mit Süßigkeiten gefüllte Schultüte zu bekommen, wußte ich gar nicht. Diesen Luxus gab es für viele Kinder im ersten Nachkriegsjahr leider nicht.

Ich war voller Tatendrang, denn von den Kindern, die aus unserem Dorf bereits zur Schule gingen, hörte ich täglich, was sie dort Interessantes erlebten. Von dem Lehrer waren sie hellauf begeistert. Er sang mit ihnen jeden Morgen ein Lied und übte geduldig mit ihnen das I-Schreiben. Stolz zeigten sie mir auf ihrer Schiefertafel, was sie schon schreiben konnten. Wie beneidete ich sie! Während die anderen in die Schule gehen durften, war ich zum Nichtstun verurteilt – und alles nur wegen der Schuhe! Ich saß bei meiner Mutter und langweilte mich sehr.

Nach schier endlosem Warten und ständigem Nachfragen war es dann soweit, ich konnte meine Schuhe abholen. Ich war so gespannt auf das, was mich in der Schule erwarten würde, daß ich am Abend zuvor vor Aufregung nicht einschlafen konnte. Immer wieder gingen mir die Worte meiner Mutter durch den Kopf, mit der Schule begänne ein wichtiger Abschnitt im Leben eines Menschen. Deshalb beschloß ich, doch lieber nicht einzuschlafen, so konnte ich wenigstens sicher sein, am nächsten Morgen nicht zu verschlafen ...

Früh wurde ich sanft von meiner Mutter geweckt. Auf sie war Verlaß. Ich war glücklich. Als ich dann vor der Klasse stand und mich vorstellen sollte, brachte ich vor Aufregung keinen Ton heraus.

Wotersen, südlich von Lübeck, Schleswig-Holstein; 1946–1948

Nach dem Krieg mußten wir unsere Heimat Schivelbein*) in Pommern verlassen. Erst Ostern 1946 trafen wir nach wochenlangem, entbehrungsreichem Marsch in Wotersen, südlich von Lübeck, ein. Da ich inzwischen sechs Jahre alt war, mußte ich gleich eingeschult werden.

Schwierigkeiten taten sich auf, denn für den weiten Schulweg bis Siebeneichen, der zu Fuß zurückgelegt werden mußte, benötigte ich gutes Schuhwerk. Ich besaß aber nur ein Paar Schuhe, und die waren nach dem langen Fußmarsch auf der Flucht völlig durchgelaufen und mußten besohlt werden. Also brachte meine Mutter die Schuhe zum Dorfschuster. Nur ging es anderen Flüchtlingen aus dem Osten Deutschlands, die sich in Scharen in Wotersen eingefunden hatten, ähnlich, und der Schuster hatte plötzlich Hochkonjunktur. So viel hatte er wohl schon lange nicht mehr zu tun gehabt. Daß die Schule bereits begonnen und ich einige Wochen versäumt hatte, empfand er durchaus nicht als Druckmittel, schließlich mußten andere auch auf ihre Schuhe warten, und die Schule war für ihn wohl nicht gerade das Wichtigste.

Ohne Schuhe gab es keine Einschulung. Eine Schultasche mit Tafel und Griffel hatte meine Mutter bereits gekauft. Daß es üblich war, am ersten Schultag eine mit Süßigkeiten gefüllte Schultüte zu bekommen, wußte ich gar nicht. Diesen Luxus gab es für viele Kinder im ersten Nachkriegsjahr leider nicht.

Ich war voller Tatendrang, denn von den Kindern, die aus unserem Dorf bereits zur Schule gingen, hörte ich täglich, was sie dort Interessantes erlebten. Von dem Lehrer waren sie hellauf begeistert. Er sang mit ihnen jeden Morgen ein Lied und übte geduldig mit ihnen das I-Schreiben. Stolz zeigten sie mir auf ihrer Schiefertafel, was sie schon schreiben konnten. Wie beneidete ich sie! Während die anderen in die Schule gehen durften, war ich zum Nichtstun verurteilt – und alles nur wegen der Schuhe! Ich saß bei meiner Mutter und langweilte mich sehr.

Nach schier endlosem Warten und ständigem Nachfragen war es dann soweit, ich konnte meine Schuhe abholen. Ich war so gespannt auf das, was mich in der Schule erwarten würde, daß ich am Abend zuvor vor Aufregung nicht einschlafen konnte. Immer wieder gingen mir die Worte meiner Mutter durch den Kopf, mit der Schule begänne ein wichtiger Abschnitt im Leben eines Menschen. Deshalb beschloß ich, doch lieber nicht einzuschlafen, so konnte ich wenigstens sicher sein, am nächsten Morgen nicht zu verschlafen ...

Früh wurde ich sanft von meiner Mutter geweckt. Auf sie war Verlaß. Ich war glücklich. Als ich dann vor der Klasse stand und mich vorstellen sollte, brachte ich vor Aufregung keinen Ton heraus.

Unser

Vater fand uns durch das Rote Kreuz. Die Aufnahme von 1948/49 zeigt ihn mit

meiner jüngeren Schwester Sylvia und mir.

Unser

Vater fand uns durch das Rote Kreuz. Die Aufnahme von 1948/49 zeigt ihn mit

meiner jüngeren Schwester Sylvia und mir.

Unsere Schule war hoffnungslos überfüllt. Hierher kamen

nicht nur die in den umliegenden Dörfern wohnenden Kinder, sondern auch all die

Flüchtlingskinder. Durch die Umstände der Flucht hatten sich viele Krankheiten

verbreitet. Das Gesundheitsamt veranlaßte recht bald eine Entlausungsaktion.

Alle Schulkinder wurden auf Läuse untersucht, und tatsächlich hatten viele in

der Klasse diese Plagegeister. Den Kindern, die es betraf, wurden die Haare

kurzgeschnitten und der Kopf mit Läusepulver bestäubt. Jeder, der mit

weißbestäubtem Kopf den Heimweg antreten mußte, empfand das als

Spießrutenlaufen. War ich froh, daß mich meine Mutter ständig mit einem

Entlausungskamm bearbeitet hatte und auch fündig geworden war! Nach der

Untersuchung konnte ich stolz verkünden, keine Läuse zu haben.

Am nächsten Morgen machte ich mich fröhlich auf den Weg, um meine Freundin Marianne für den gemeinsamen Schulweg abzuholen. Ich wunderte mich, denn sie stand nicht wie üblich bereits wartend vor der Haustür. Ich klopfte, doch statt Marianne erschien ihre Mutter, die mich bat, dem Lehrer mitzuteilen, daß ihre Tochter krank sei und mit hohem Fieber im Bett liege. Das tat mir leid, schließlich war sie meine beste Freundin, und ich bestand darauf, ihr wenigstens Trost zuzusprechen. Schnell rannte ich an ihrer Mutter vorbei. In der Wohnung stand Marianne vor mir, bedrückt und mit Tränen in den Augen. Nun endlich begriff ich. Sie weigerte sich, mit ihren kurzgeschorenen Haaren in die Schule zu gehen. Anderntags konnte ich sie überreden, ein buntes Kopftuch umzubinden, hübsch nach hinten verknotet, und mitzukommen. Schließlich ging es es etlichen anderen Schülerinnen ebenso, außerdem lockte die Schulspeisung.

Die Schule in Siebeneichen lag etwa vier Kilometer entfernt. Da zu jener Zeit kein Kind ein Fahrrad besaß, gingen wir den Weg gemeinsam. Unsere Eltern mußten sich mehr oder weniger damit abfinden, daß sich der Weg durchaus mal über Stunden hinziehen konnte, denn einem von uns fiel auf dem langen Weg immer etwas Spannendes ein.

*) heute Swidwin in Polen

Textdatei als Word » oder als PDF »

Am nächsten Morgen machte ich mich fröhlich auf den Weg, um meine Freundin Marianne für den gemeinsamen Schulweg abzuholen. Ich wunderte mich, denn sie stand nicht wie üblich bereits wartend vor der Haustür. Ich klopfte, doch statt Marianne erschien ihre Mutter, die mich bat, dem Lehrer mitzuteilen, daß ihre Tochter krank sei und mit hohem Fieber im Bett liege. Das tat mir leid, schließlich war sie meine beste Freundin, und ich bestand darauf, ihr wenigstens Trost zuzusprechen. Schnell rannte ich an ihrer Mutter vorbei. In der Wohnung stand Marianne vor mir, bedrückt und mit Tränen in den Augen. Nun endlich begriff ich. Sie weigerte sich, mit ihren kurzgeschorenen Haaren in die Schule zu gehen. Anderntags konnte ich sie überreden, ein buntes Kopftuch umzubinden, hübsch nach hinten verknotet, und mitzukommen. Schließlich ging es es etlichen anderen Schülerinnen ebenso, außerdem lockte die Schulspeisung.

Die Schule in Siebeneichen lag etwa vier Kilometer entfernt. Da zu jener Zeit kein Kind ein Fahrrad besaß, gingen wir den Weg gemeinsam. Unsere Eltern mußten sich mehr oder weniger damit abfinden, daß sich der Weg durchaus mal über Stunden hinziehen konnte, denn einem von uns fiel auf dem langen Weg immer etwas Spannendes ein.

*) heute Swidwin in Polen

Textdatei als Word » oder als PDF »

Ein schlechtes Zeugnis

Luise Rüth

Bonn am Rhein; 1950

Vater war gerade erst krank aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Unsere wirtschaftlichen Verhältnisse waren sehr bescheiden. Vater mußte neu eingekleidet werden; die schäbige Gefangenenkleidung wollte er nicht mehr tragen. Seine alte Kleidung war zum Teil den Bomben zum Opfer gefallen. Und wir hatten auf der Flucht nichts mitnehmen können. Mutter meinte, sie hätte ihm sowieso nicht mehr gepaßt.

Vater war zwölf Jahre lang, mit nur kurzer Urlaubsunterbrechung zu Beginn des Krieges, von uns fortgewesen. Hunger und Entbehrungen hatten seinen Körper gezeichnet. Er hatte starkes Untergewicht. Als wir ihn auf dem Bahnhof abholten, erkannten Mutter und ich ihn nicht wieder. Als junger Mann war er gegangen, und als uralter kam er zurück. So sah er jedenfalls in meinen Augen aus. Es machte uns sehr traurig. Ich war acht Jahre alt. Wir bemühten uns, alles zu tun, daß Vater immer satt wurde und sich vielleicht wieder wohl fühlte. Daher mußten wir unsere eigenen Bedürfnisse weit zurückstellen.

Nun war der Frühling in diesem Jahr sehr früh gekommen und außergewöhnlich warm. Es schien, als wollte uns die Natur für die Entbehrungen der zurückliegenden Jahre entschädigen. Meine Winterschuhe, klobige Lederschnürschuhe, einige Nummern zu groß, was mit dicken selbstgestrickten Socken ausgeglichen wurde, waren jetzt einfach zu warm.

Mutter holte meine Sandalen aus dem vergangen Jahr vom Speicher. Schon im letzten Jahr waren sie mir etwas zu klein gewesen. Beim Anprobieren stellten wir mit Entsetzen fest, daß meine Zehen bestimmt zwei Zentimeter über die Schuhe hinausragten. Was tun?

Barfuß konnte ich nicht zur Schule gehen. Wir wohnten in der Stadt, und vielen Leuten ging es damals schon wieder recht gut.

Bonn am Rhein; 1950

Vater war gerade erst krank aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Unsere wirtschaftlichen Verhältnisse waren sehr bescheiden. Vater mußte neu eingekleidet werden; die schäbige Gefangenenkleidung wollte er nicht mehr tragen. Seine alte Kleidung war zum Teil den Bomben zum Opfer gefallen. Und wir hatten auf der Flucht nichts mitnehmen können. Mutter meinte, sie hätte ihm sowieso nicht mehr gepaßt.

Vater war zwölf Jahre lang, mit nur kurzer Urlaubsunterbrechung zu Beginn des Krieges, von uns fortgewesen. Hunger und Entbehrungen hatten seinen Körper gezeichnet. Er hatte starkes Untergewicht. Als wir ihn auf dem Bahnhof abholten, erkannten Mutter und ich ihn nicht wieder. Als junger Mann war er gegangen, und als uralter kam er zurück. So sah er jedenfalls in meinen Augen aus. Es machte uns sehr traurig. Ich war acht Jahre alt. Wir bemühten uns, alles zu tun, daß Vater immer satt wurde und sich vielleicht wieder wohl fühlte. Daher mußten wir unsere eigenen Bedürfnisse weit zurückstellen.

Nun war der Frühling in diesem Jahr sehr früh gekommen und außergewöhnlich warm. Es schien, als wollte uns die Natur für die Entbehrungen der zurückliegenden Jahre entschädigen. Meine Winterschuhe, klobige Lederschnürschuhe, einige Nummern zu groß, was mit dicken selbstgestrickten Socken ausgeglichen wurde, waren jetzt einfach zu warm.

Mutter holte meine Sandalen aus dem vergangen Jahr vom Speicher. Schon im letzten Jahr waren sie mir etwas zu klein gewesen. Beim Anprobieren stellten wir mit Entsetzen fest, daß meine Zehen bestimmt zwei Zentimeter über die Schuhe hinausragten. Was tun?

Barfuß konnte ich nicht zur Schule gehen. Wir wohnten in der Stadt, und vielen Leuten ging es damals schon wieder recht gut.

Mit diesen Sandalen war ich

am ersten Schultag dem Gespött meiner Klassenkameraden ausgeliefert. Sie liefen

johlend hinter mir her und lachten mich aus.

Ich war traurig, aber noch mehr wütend, und schämte mich. Tränen liefen mir über die Wangen, ein ganz schlimmer Jähzorn erfaßte mich. Ich zog die Sandalen aus und schlug damit wild um mich. Dabei traf ich eine Schulkameradin am Kopf. Sie trug eine Platzwunde davon, die heftig blutete. Zu Tode erschrocken lief ich nach Hause.

Am nächsten Tag wurde ich mit Mutter zur Lehrerin bestellt. Mutter wußte Bescheid. Ich hatte ihr abends alles erzählt, weil mich das schlechte Gewissen nicht einschlafen ließ.

Die Lehrerin machte mir heftige Vorwürfe und drohte mit Strafe. Warum es überhaupt zu diesem Vorfall gekommen war, wollte sie gar nicht wissen.

Darüber empört, begann Mutter, mich zu trösten.

Zu meinem großen Pech war die verletzte Mitschülerin der Liebling der Lehrerin. Die Eltern des Mädchens hatten nämlich ein Lebensmittelgeschäft, und jeden Tag fiel etwas für die Lehrerin ab: mal etwas Wurst, mal etwas Schokolade oder Kaffee. In diesen Zeiten mußte man eine solche Beziehung pflegen, das wußte die Lehrerin. Und so legte sie keinen Wert darauf, meine Begründungen zu hören. Ich hatte keine Chance.

Mutter suchte sich eine Putzstelle. Von ihrem ersten Geld bekam ich neue Sandalen, zwei Nummern zu groß, damit sie noch im kommenden Sommer paßten.

Mein nächstes Zeugnis war auffallend schlecht, und mit dem Vermerk versehen: „Luise ist bösartig und stört ständig ihre Mitschülerinnen“.

Mutter meinte nur, es kämen auch wieder andere Zeiten, und dann würde auch mein Zeugnis wieder besser. Es blieb das schlechteste Zeugnis meiner ganzen Schulzeit.

Textdatei als Word » oder als PDF »

Ich war traurig, aber noch mehr wütend, und schämte mich. Tränen liefen mir über die Wangen, ein ganz schlimmer Jähzorn erfaßte mich. Ich zog die Sandalen aus und schlug damit wild um mich. Dabei traf ich eine Schulkameradin am Kopf. Sie trug eine Platzwunde davon, die heftig blutete. Zu Tode erschrocken lief ich nach Hause.

Am nächsten Tag wurde ich mit Mutter zur Lehrerin bestellt. Mutter wußte Bescheid. Ich hatte ihr abends alles erzählt, weil mich das schlechte Gewissen nicht einschlafen ließ.

Die Lehrerin machte mir heftige Vorwürfe und drohte mit Strafe. Warum es überhaupt zu diesem Vorfall gekommen war, wollte sie gar nicht wissen.

Darüber empört, begann Mutter, mich zu trösten.

Zu meinem großen Pech war die verletzte Mitschülerin der Liebling der Lehrerin. Die Eltern des Mädchens hatten nämlich ein Lebensmittelgeschäft, und jeden Tag fiel etwas für die Lehrerin ab: mal etwas Wurst, mal etwas Schokolade oder Kaffee. In diesen Zeiten mußte man eine solche Beziehung pflegen, das wußte die Lehrerin. Und so legte sie keinen Wert darauf, meine Begründungen zu hören. Ich hatte keine Chance.

Mutter suchte sich eine Putzstelle. Von ihrem ersten Geld bekam ich neue Sandalen, zwei Nummern zu groß, damit sie noch im kommenden Sommer paßten.

Mein nächstes Zeugnis war auffallend schlecht, und mit dem Vermerk versehen: „Luise ist bösartig und stört ständig ihre Mitschülerinnen“.

Mutter meinte nur, es kämen auch wieder andere Zeiten, und dann würde auch mein Zeugnis wieder besser. Es blieb das schlechteste Zeugnis meiner ganzen Schulzeit.

Textdatei als Word » oder als PDF »

Unvergessene Schulzeit. Doppelband

Unvergessene Schulzeit. Doppelband Zusammengestellt aus Band 1 und Band 2

Drei Geschichten:

Himbeerbrause im Speisewagen

Schulwanderung

Ein schlechtes Zeugnis

Zum Shop »

Unvergessene Schulzeit. Band 1

Unvergessene Schulzeit. Band 1 Unvergessene Schulzeit. Band 3

Unvergessene Schulzeit. Band 3