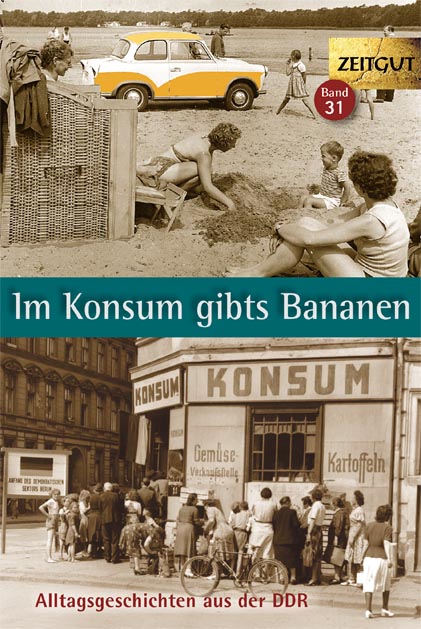

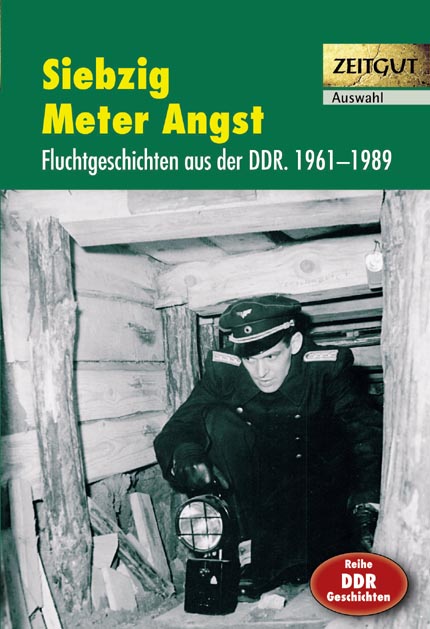

Siebzig Meter Angst

Fluchtgeschichten aus der DDR 1961 - 1989.

Reihe DDR-Geschichten, Band 2.

192 Seiten, mit vielen Abbildungen, Ortsregister.

Zeitgut-Auswahlband.

Taschenbuch-Ausgabe

ISBN 978-3-86614-221-3

Euro 7,90

Cover downloaden:

Cover (CMYK-Modus) »

Cover (RGB-Modus) »

Fluchtgeschichten aus der DDR 1961 - 1989.

Reihe DDR-Geschichten, Band 2.

192 Seiten, mit vielen Abbildungen, Ortsregister.

Zeitgut-Auswahlband.

Taschenbuch-Ausgabe

ISBN 978-3-86614-221-3

Euro 7,90

Cover downloaden:

Cover (CMYK-Modus) »

Cover (RGB-Modus) »

Ihre Fragen beantwortet gern:

Lydia Beier

Öffentlichkeitsarbeit

Zeitgut Verlag GmbH, Berlin

E-Mail: lydia.beier@zeitgut.com

Tel. 030 - 70 20 93 14

Fax 030 - 70 20 93 22

Lydia Beier

Öffentlichkeitsarbeit

Zeitgut Verlag GmbH, Berlin

E-Mail: lydia.beier@zeitgut.com

Tel. 030 - 70 20 93 14

Fax 030 - 70 20 93 22

Pressetexte, Abbildungen, Abdrucktexte aus dem Buch

Siebzig Meter Angst

Drei Pressetexte zum Buch (PDF) »

Bei Interesse an Rezensionsexemplaren oder Verlosungsexemplaren schreiben Sie einfach eine E-Mail an lydia.beier@zeitgut.com

Bei der Veröffentlichung einer Zeitzeugen-Geschichte bitten wir Sie, mindestens die bibliographischen Daten zum Buch und eine minimal 30 mm breite Coverabbildung abzudrucken. Bitte senden Sie uns einen Beleg zu. Vielen Dank.

Bibliographische Daten:

Siebzig Meter Angst

Fluchtgeschichten aus der DDR. 1961-1989

Reihe Zeitgut Taschenbuch-Auswahlband.

192 Seiten mit vielen Abbildungen

Zeitgut Verlag, Berlin. www.zeitgut.com

ISBN 978-3-86614-221-3, Euro 7,90

Bei Interesse an Rezensionsexemplaren oder Verlosungsexemplaren schreiben Sie einfach eine E-Mail an lydia.beier@zeitgut.com

Bei der Veröffentlichung einer Zeitzeugen-Geschichte bitten wir Sie, mindestens die bibliographischen Daten zum Buch und eine minimal 30 mm breite Coverabbildung abzudrucken. Bitte senden Sie uns einen Beleg zu. Vielen Dank.

Bibliographische Daten:

Siebzig Meter Angst

Fluchtgeschichten aus der DDR. 1961-1989

Reihe Zeitgut Taschenbuch-Auswahlband.

192 Seiten mit vielen Abbildungen

Zeitgut Verlag, Berlin. www.zeitgut.com

ISBN 978-3-86614-221-3, Euro 7,90

Drei kostenfreie Abdrucktexte

1. Angst (13.045 Zeichen)

2. Das Ende der Kindheit (12.385 Zeichen)

3. Die Demonstration (14.942 Zeichen)

Die Geschichten - falls vorhanden mit Foto - finden Sie hier. Wir bitten um einen Vermerk, wenn Sie die Geschichten kürzen.

2. Das Ende der Kindheit (12.385 Zeichen)

3. Die Demonstration (14.942 Zeichen)

Die Geschichten - falls vorhanden mit Foto - finden Sie hier. Wir bitten um einen Vermerk, wenn Sie die Geschichten kürzen.

Angst (13.045 Zeichen)

von Helga Brachmann

Meine Tochter Barbara mit ihrem

West-Mann Silvester 1973/74. Es war der erste Jahreswechsel, den sie nach

ihrer geglückten Flucht im Westen erlebte.

Meine Tochter Barbara mit ihrem

West-Mann Silvester 1973/74. Es war der erste Jahreswechsel, den sie nach

ihrer geglückten Flucht im Westen erlebte. Paar (jpeg, 300 dpi) »

Leipzig, Sachsen, damals DDR – Köln, Rheinland;

August 1973 – Frühjahr 1974

„Was für ein gemeiner Scherz“, war mein erster Gedanke. Was hatte die Männerstimme eben am Telefon gesagt? – „Ihre Tochter Barbara ist in die Bundesrepublik geflüchtet.“

Das konnte doch nicht wahr sein! Wie sollte ein junges Mädchen den Stacheldraht, die Selbstschußanlagen und die Mauer überwinden?

An der Grenze wurde doch scharf geschossen! Und ein Schlupfloch im Eisernen Vorhang gab es doch auch nicht! Republikflucht im Jahr 1973 – das war lebensgefährlich, das war strafbar, auch für Mitwisser und Helfer.

Dann hatte der anonyme Anrufer hinzugefügt, Barbaras Freundin sei auch geflohen, ich solle der Mutter Bescheid geben, er wußte die Adresse. Ach ja – langsam konnte ich meine Gedanken ordnen –, ich hatte nach seinem Namen gefragt, er aber hatte stattdessen das Gespräch mit den Worten beendet: „Barbara läßt Sie grüßen, Sie sollen ihr nicht böse sein und sie hätte Sie sehr lieb!“

Das war eine typische Redewendung meiner Tochter, keine Frage. Wieder und wieder nahm ich die kurze Mitteilung zur Hand, die ich abends auf der Flurgarderobe gefunden hatte: „Bleibe übers Wochenende bei Joachim, komme übermorgen zurück. Tschüs! Babs.“

Joachim war ihr Freund, er besaß kein Telefon. Hoffentlich war meine Tochter dort, am anderen Ende der Stadt!

Qualvolles Grübeln bis zum Morgen. Oder war Bärbel gar einem Verbrechen zum Opfer gefallen und der Täter wollte mich durch seinen Anruf auf eine falsche Spur führen?

Wie oft hatte ich meine Jüngste gebeten, sich nicht von Fremden im Auto mitnehmen zu lassen. Oder sollte gar dieser Rheinländer eine Flucht organisiert haben?

Barbara hatte mir von einem „tollen West-Mann“ vorgeschwärmt, den sie in einer Gaststätte während der Leipziger Frühjahrsmesse flüchtig kennengelernt hatte. Aber der Mann sei katholisch und verheiratet, habe auch drei Kinder. Es war doch unmöglich, daß dieser Kaufmann ein junges Mädchen unterstützen, geschweige denn aufnehmen konnte! Was wollte Bärbel allein in einem anderen Land, ohne einen Pfennig Geld? Oder hatte sie ihr Sparbuch geplündert?

Aber der Umtausch brächte ja viel zuwenig‚ um sich eine Existenz aufbauen zu können! Und zu meinem Bruder konnte sie doch auch nicht gehen‚ die Wohnung war zu klein und mir wäre es schrecklich peinlich gewesen, wenn Bärbel meine Verwandten um Unterstützung gebeten hätte!

Hier war das Zuhause meiner Tochter, hier begann in wenigen Tagen das Medizinstudium‚ das sie so hartnäckig angestrebt hatte! Hier lebte ihr Freund, der junge Arzt Joachim! Und was würde diese Flucht für meine anderen Kinder und mich bedeuten? Berufliche Nachteile? Oder gar Haft?

Gut, ich hatte nichts geahnt‚ aber ob man mir das glauben würde? Brachte man gar den kurzen Besuch bei meinem schwerkranken Vater in Stuttgart mit Bärbels Verschwinden in Zusammenhang? Aber – da war keiner!

Fünf Monate waren seitdem vergangen. Konnte man mir daraus einen Strick drehen?

Und was würde nun aus meiner neuen und interessanten Tätigkeit an der Hochschule für Musik in Leipzig werden? Ich hatte nur die mündliche festversprochene Zusage. Wenn sich Barbaras Flucht als Tatsache erweisen würde‚ nähme mich kein staatliches Institut als Lehrkraft. Nur gut, daß ich die jetzige Stellung im Theater als Repetitorin noch nicht gekündigt hatte!

„Also doch, ich habe Babs schon seit einer Woche nicht gesehen“, stieß Joachim am nächsten Morgen wütend hervor.

Verblüfft fragte ich: „Was heißt hier also doch?“

„Ein anderer Mann, natürlich! Hab ich‘s doch geahnt!“ Mehr war aus dem jungen Mann nicht herauszubringen.

Was für ein Mann? Bärbel hatte viele Verehrer. Ob es der Rheinländer war, dieser „tolle West-Mann“, dem ich damals beim Anruf zur Zeit der Frühjahrsmesse den Umgang mit meiner Tochter auszureden versucht hatte?

Barbara wußte doch, wie hart unerlaubter Grenzübertritt bestraft wurde! Ihr war auch klar, was diese Flucht für die übrige Familie bedeuten würde. Sie hatte mir ja selbst in allen Einzelheiten von der Verhaftung einer Kollegin erzählt, deren Freund in den Westen verschwunden war.

Wie mußte ich mich jetzt verhalten? Die Arbeit hatte meine Tochter gekündigt, da würde man so schnell nichts merken – aber sie war doch eingeschriebene Studentin! Es würde sehr auffallen, wenn jemand das Medizinstudium nicht antrat. Verheimlichte ich Bärbels Verschwinden, machte ich mich der ,Beihilfe zur Republikflucht‘ verdächtig.

Nach reiflichem Überlegen, etwa 24 Stunden nach dem anonymen Anruf, benachrichtigte ich das nächste Polizeirevier und beschrieb die Ereignisse.

„Da müssen Se ‘ne Vermißtenmeldung aufgeben! Aber ich sag‘s Ihnen gleich, wenn wir jedes junge Mädchen suchen wollten, das mal nachts nicht heimkommt, hätten wir viel zu tun. Hab‘n Se ‘ne Garage? ... Ja? Sehen Sie dort nach! Hab‘n Se ‘nen Keller? ... Ja? Auch dort suchen! Schließlich gibt es ja auch bei uns Verbrechen. Hab‘n Se noch mehr Kinder? ... Ach, alle erwachsen? Na, dann fahr‘n Se hin und fragen dort erstmal, auch die Freunde der Vermißten fragen, dann könn‘ Se wieder anrufen!“

Es war am späten Nachmittag des Sonntags, da würde ich die jungen Leute kaum alle antreffen. So bestellte ich die Taxe für den nächsten Morgen 6 Uhr. Quer durch die Stadt fahrend, befragte ich Kinder und Schwiegerkinder, auch Bärbels Freundinnen. Nichts. Keiner wußte etwas.

Die Arbeit und die Konzentration darauf fielen mir schwer, immer wieder rollten mir Tränen aus den Augen – gegen meinen Willen. Endlich, am Abend, verschaffte mir ein Anruf meines Bruders aus Stuttgart etwas Erleichterung.

„Ich wollte es anfangs gar nicht glauben, aber deine Jüngste ist auf irgendeine geheimnisvolle Weise über die Grenze nach West-Berlin gelangt. Sie rief hier an, ich soll dir sagen, es ginge ihr gut, und sie ließe wieder von sich hören!“

„Hast du die Adresse?“

„Weiß ich auch nicht, hat sie nicht nennen wollen!“

Meine Tochter lebt! Kein Verbrechen! Doch – wie ging es jetzt weiter?

Ich rief dieses Mal auf dem Polizeipräsidium an und meldete, was ich von meinem Bruder erfahren hatte. Bereits zwei Stunden später stand ein Eilbote vor der Tür, und ich wurde für den nächsten Vormittag zu einer Vernehmung bestellt.

Eine nicht endenwollende Fragerei und immerzu dasselbe in diesem kalten, grau-kahlen Raum! Als Mutter müßte ich doch wissen, mit wem meine Tochter Umgang hatte.

„Ich kontrolliere nicht eine 23jährige! Außerdem bin ich bei meinem Beruf oft abends nicht zu Hause!“

Aber dieses Argument beeindruckte den hartnäckigen Frager keineswegs. „Weshalb hat Ihre Tochter unsere Republik verlassen? Mit wem hatte sie im Westen Kontakt? Wer gab ihr die Anweisungen zur Flucht? Wer hat ihr geholfen? Wie war der Fluchtweg?“

Und immer wieder meine Antwort: „Ich weiß es doch auch nicht!“ Man drohte mir, vor Gericht würde man meine Mitwisserschaft schon herausfinden, und ich sei mir doch wohl im klaren darüber, was unerlaubter Grenzübergang, Landesverrat oder gar Spionage meiner Tochter für mich bedeutete?

In meiner Not äußerte ich die Vermutung‚ daß vielleicht der verheiratete West-Mann hinter der Flucht stecken könne. Ich erzählte, daß ich am Telefon den Rheinländer gebeten hatte, sich von meiner Tochter zurückzuziehen, und daß wenige Wochen später ein Päckchen aus Köln gekommen sei. Daraufhin hatte ich brieflich meine Bitte wiederholt, sich nicht mehr zu melden.

„Dann kennen Sie also den Mann! Wie heißt er? Wo wohnt er?“

„Ich habe den Mann nie gesehen, ich weiß es nicht!“

„Das sagen Sie immerzu! Wie können Sie einen Brief geschrieben haben‚ wenn Sie Namen und Adresse des Mannes nicht kennen?“

„Ja, natürlich!“ Zum Glück fiel mir ein, daß ich seinerzeit die Anschrift des Absenders auf dem Packbogen abgeschrieben hatte, um den Brief abschicken zu können.

„Und wo ist die Adresse?“

„Ich habe sie nicht aufgehoben! Barbaras Freund wollte sie heiraten. Da fand ich es nicht gut, wenn ich die Anschrift eines anderen Verehrers in unser Verzeichnis geschrieben hätte. Aber vielleicht ist das Packpapier noch im Keller?“

„Na, das haben wir gleich!“

Und nun fuhren zwei in Zivil gekleidete Männer mit mir in meine Wohnung. Der gesuchte Packbogen fand sich schnell. Fast gleichzeitig kam die Post, ein Eilbrief.

„Das ist Bärbels Schrift“, entfuhr es mir. Ich mußte den Brief im Beisein der Fremden öffnen und lesen, dann nahmen sie mir das Schreiben weg. „Liebe Mama“, hatte da gestanden, „sei mir nicht böse, ich hab’ Dich sehr lieb. Mir geht es gut. Ich melde mich wieder! Babs!“

Der Poststempel ließ deutlich Köln erkennen, ein Absender fehlte. Nun wurde das Packpapier geglättet – und richtig, der Mann wohnte in einem kleinen Ort nahe Köln.

„Da haben wir ja den Jugendfreund“, spottete einer der Männer. Mir war nun auch klar, daß der Verheiratete hinter Barbaras Flucht steckte. Wieder und wieder versuchte ich, die beiden herumstehenden Männer zu überzeugen, daß dieses Verschwinden doch nichts mit Politik zu tun hatte. Junge Mädchen seien zu allen Zeiten durchgebrannt, wenn es um die große Liebe ging.

„Das überprüfen wir noch! Von jetzt an übergeben Sie uns jeden Brief Ihrer Tochter! Sie dürfen ihn aber vorher öffnen und lesen!“ Dann wurde Barbaras Zimmer versiegelt.

Endlich war ich allein! Vor Angst war ich krank! Die Gerichtsverhandlung! Auch war mir der Gedanke, daß mein Kind sich nun wahrscheinlich als Geliebte aushalten ließe, entsetzlich. Angst hatte ich auch vor dem Gefängnis. Bestraft sollte ich werden für etwas, das ich weder gewußt noch veranlaßt hatte! Ich brachte keinen Bissen herunter, nachts fand ich keine Ruhe.

Wochen vergingen‚ dann durchsuchten zwei Frauen Bärbels Zimmer. Sie beschlagnahmten die Möbel, die Bücher, die Kleidung, den Plattenspieler, das Radio. „Das wird alles von uns abgeholt!“

„Darf ich denn gar nichts behalten? Schließlich sind das die Sachen meiner Tochter, das meiste hat sie doch von mir!“

„Sie können die Möbel von uns kaufen! Alles andere kommt weg!“ – So schrieb ich einen Scheck aus und „erwarb“ dadurch die Schrankwand und den Couchtisch. Dann begann das Durchwühlen der Einrichtung. Man fand Bärbels Adreßbüchlein, holte das noch unverbrannte Papier aus dem Ofen, leerte den Papierkorb aus. Jedes Zettelchen, jeder alte Briefumschlag, jede Notiz – alles wurde gelesen.

„Wer ist das? Was bedeutet diese Abkürzung? Von wem ist diese Postkarte? Wer ist Häschen?“

Eine qualvolle Fragerei!

Das Sparbuch wurde gefunden. Vor einem Monat war eine größere Summe abgehoben worden.

„Aha, da hat also Ihre Tochter ihr Geld abgehoben, um es im Westen zum Schwindelkurs umzutauschen!“

„Aber nein, Barbara hat das Geld ihrer ältesten Schwester zum Möbelkauf geborgt!“

„Das kann ja jeder behaupten! Beweise?“

Froh war ich, daß meine Tochter mir seinerzeit das formlose Blatt gegeben hatte, auf dem meine Älteste sich verpflichtete, monatlich 500 Mark zurückzuzahlen.

„Und jetzt zahlt Ihre große Tochter an uns die Raten. Uns gehört jetzt das Sparbuch! Name und Adresse?“

Endlich ging man, das Zimmer wurde erneut versiegelt. Meine Furcht blieb und quälte mich weiter.

Nach einiger Zeit wurde Barbaras Zimmer ausgeräumt‚ bis auf die Möbelstücke, die ich „gekauft“ hatte. Zu meinem Schreck gaben mir die Männer den Schlüssel nicht, sondern schlossen ab und steckten ihn ein.

Ich protestierte. Barsch wurde ich zurechtgewiesen: „Nichts da, den Schlüssel müssen wir im Rathaus abliefern!“

Also, auf zum Wohnungsamt. Ich dachte, ich höre nicht recht: „Den Schlüssel behalten wir und weisen Ihnen eine Person in das freigewordene Zimmer ein!“

Das hatte mir noch gefehlt! Ein fremder Mensch in der kleinen 2-Zimmer-Wohnung! Ich führte an, daß ich täglich auf dem Instrument üben müsse, daß ich oft zu Hause mit Kollegen probte. Und da hatte ich Glück! Mein Gegenüber erinnerte sich jetzt, daß ich Pianistin war und nach einigem Hin und Her bekam ich dann Bärbels Zimmerschlüssel zurück.

Die versprochene Arbeit an der Hochschule erhielt ich nicht. „Wir wissen schon Bescheid!“ So empfing mich der Prorektor. „Und im übrigen wird diese Stelle mit einem Gesellschaftswissenschaftler besetzt! Mit der Republikflucht Ihrer Tochter hat das nichts zu tun. Wir sind doch keine Nazis, bei uns gibt es keine Sippenhaft!“

Nun, ich wußte es besser ..

.

Herbst, Winter, Frühling verstrichen. Da flatterte mir Barbaras Heiratsannonce ins Haus. Aus Köln! Mit dem tollen West-Mann! Erstaunlich, wie schnell es mit der Scheidung gegangen war. Ich schickte die Anzeige an das Polizeipräsidium mit der Bemerkung, nun sei es wohl erwiesen‚ daß es sich bei der Flucht meiner Tochter um Liebe gehandelt habe. Ich hörte nichts mehr! Ich begann aufzuatmen.

Nach neun Jahren machte eine Amnestie Bärbels Besuch hier möglich. Als junges Mädchen war sie fortgegangen, nun hatte sie zwei Kinder an der Hand!

Wie die aufregende Flucht im Kofferraum über die Grenze verlief, zugedeckt mit Stroh, das erfuhr ich erst nach dem Fall der Mauer.

Heute liegen die geschilderten Ereignisse 31 Jahre zurück. Aber wenn ich an die Zeit nach Barbaras Verschwinden denke, davon erzähle oder darüber schreibe, fühle ich immer noch die Beklemmung, die Sorge, die Furcht und die ANGST von damals.

„Was für ein gemeiner Scherz“, war mein erster Gedanke. Was hatte die Männerstimme eben am Telefon gesagt? – „Ihre Tochter Barbara ist in die Bundesrepublik geflüchtet.“

Das konnte doch nicht wahr sein! Wie sollte ein junges Mädchen den Stacheldraht, die Selbstschußanlagen und die Mauer überwinden?

An der Grenze wurde doch scharf geschossen! Und ein Schlupfloch im Eisernen Vorhang gab es doch auch nicht! Republikflucht im Jahr 1973 – das war lebensgefährlich, das war strafbar, auch für Mitwisser und Helfer.

Dann hatte der anonyme Anrufer hinzugefügt, Barbaras Freundin sei auch geflohen, ich solle der Mutter Bescheid geben, er wußte die Adresse. Ach ja – langsam konnte ich meine Gedanken ordnen –, ich hatte nach seinem Namen gefragt, er aber hatte stattdessen das Gespräch mit den Worten beendet: „Barbara läßt Sie grüßen, Sie sollen ihr nicht böse sein und sie hätte Sie sehr lieb!“

Das war eine typische Redewendung meiner Tochter, keine Frage. Wieder und wieder nahm ich die kurze Mitteilung zur Hand, die ich abends auf der Flurgarderobe gefunden hatte: „Bleibe übers Wochenende bei Joachim, komme übermorgen zurück. Tschüs! Babs.“

Joachim war ihr Freund, er besaß kein Telefon. Hoffentlich war meine Tochter dort, am anderen Ende der Stadt!

Qualvolles Grübeln bis zum Morgen. Oder war Bärbel gar einem Verbrechen zum Opfer gefallen und der Täter wollte mich durch seinen Anruf auf eine falsche Spur führen?

Wie oft hatte ich meine Jüngste gebeten, sich nicht von Fremden im Auto mitnehmen zu lassen. Oder sollte gar dieser Rheinländer eine Flucht organisiert haben?

Barbara hatte mir von einem „tollen West-Mann“ vorgeschwärmt, den sie in einer Gaststätte während der Leipziger Frühjahrsmesse flüchtig kennengelernt hatte. Aber der Mann sei katholisch und verheiratet, habe auch drei Kinder. Es war doch unmöglich, daß dieser Kaufmann ein junges Mädchen unterstützen, geschweige denn aufnehmen konnte! Was wollte Bärbel allein in einem anderen Land, ohne einen Pfennig Geld? Oder hatte sie ihr Sparbuch geplündert?

Aber der Umtausch brächte ja viel zuwenig‚ um sich eine Existenz aufbauen zu können! Und zu meinem Bruder konnte sie doch auch nicht gehen‚ die Wohnung war zu klein und mir wäre es schrecklich peinlich gewesen, wenn Bärbel meine Verwandten um Unterstützung gebeten hätte!

Hier war das Zuhause meiner Tochter, hier begann in wenigen Tagen das Medizinstudium‚ das sie so hartnäckig angestrebt hatte! Hier lebte ihr Freund, der junge Arzt Joachim! Und was würde diese Flucht für meine anderen Kinder und mich bedeuten? Berufliche Nachteile? Oder gar Haft?

Gut, ich hatte nichts geahnt‚ aber ob man mir das glauben würde? Brachte man gar den kurzen Besuch bei meinem schwerkranken Vater in Stuttgart mit Bärbels Verschwinden in Zusammenhang? Aber – da war keiner!

Fünf Monate waren seitdem vergangen. Konnte man mir daraus einen Strick drehen?

Und was würde nun aus meiner neuen und interessanten Tätigkeit an der Hochschule für Musik in Leipzig werden? Ich hatte nur die mündliche festversprochene Zusage. Wenn sich Barbaras Flucht als Tatsache erweisen würde‚ nähme mich kein staatliches Institut als Lehrkraft. Nur gut, daß ich die jetzige Stellung im Theater als Repetitorin noch nicht gekündigt hatte!

„Also doch, ich habe Babs schon seit einer Woche nicht gesehen“, stieß Joachim am nächsten Morgen wütend hervor.

Verblüfft fragte ich: „Was heißt hier also doch?“

„Ein anderer Mann, natürlich! Hab ich‘s doch geahnt!“ Mehr war aus dem jungen Mann nicht herauszubringen.

Was für ein Mann? Bärbel hatte viele Verehrer. Ob es der Rheinländer war, dieser „tolle West-Mann“, dem ich damals beim Anruf zur Zeit der Frühjahrsmesse den Umgang mit meiner Tochter auszureden versucht hatte?

Barbara wußte doch, wie hart unerlaubter Grenzübertritt bestraft wurde! Ihr war auch klar, was diese Flucht für die übrige Familie bedeuten würde. Sie hatte mir ja selbst in allen Einzelheiten von der Verhaftung einer Kollegin erzählt, deren Freund in den Westen verschwunden war.

Wie mußte ich mich jetzt verhalten? Die Arbeit hatte meine Tochter gekündigt, da würde man so schnell nichts merken – aber sie war doch eingeschriebene Studentin! Es würde sehr auffallen, wenn jemand das Medizinstudium nicht antrat. Verheimlichte ich Bärbels Verschwinden, machte ich mich der ,Beihilfe zur Republikflucht‘ verdächtig.

Nach reiflichem Überlegen, etwa 24 Stunden nach dem anonymen Anruf, benachrichtigte ich das nächste Polizeirevier und beschrieb die Ereignisse.

„Da müssen Se ‘ne Vermißtenmeldung aufgeben! Aber ich sag‘s Ihnen gleich, wenn wir jedes junge Mädchen suchen wollten, das mal nachts nicht heimkommt, hätten wir viel zu tun. Hab‘n Se ‘ne Garage? ... Ja? Sehen Sie dort nach! Hab‘n Se ‘nen Keller? ... Ja? Auch dort suchen! Schließlich gibt es ja auch bei uns Verbrechen. Hab‘n Se noch mehr Kinder? ... Ach, alle erwachsen? Na, dann fahr‘n Se hin und fragen dort erstmal, auch die Freunde der Vermißten fragen, dann könn‘ Se wieder anrufen!“

Es war am späten Nachmittag des Sonntags, da würde ich die jungen Leute kaum alle antreffen. So bestellte ich die Taxe für den nächsten Morgen 6 Uhr. Quer durch die Stadt fahrend, befragte ich Kinder und Schwiegerkinder, auch Bärbels Freundinnen. Nichts. Keiner wußte etwas.

Die Arbeit und die Konzentration darauf fielen mir schwer, immer wieder rollten mir Tränen aus den Augen – gegen meinen Willen. Endlich, am Abend, verschaffte mir ein Anruf meines Bruders aus Stuttgart etwas Erleichterung.

„Ich wollte es anfangs gar nicht glauben, aber deine Jüngste ist auf irgendeine geheimnisvolle Weise über die Grenze nach West-Berlin gelangt. Sie rief hier an, ich soll dir sagen, es ginge ihr gut, und sie ließe wieder von sich hören!“

„Hast du die Adresse?“

„Weiß ich auch nicht, hat sie nicht nennen wollen!“

Meine Tochter lebt! Kein Verbrechen! Doch – wie ging es jetzt weiter?

Ich rief dieses Mal auf dem Polizeipräsidium an und meldete, was ich von meinem Bruder erfahren hatte. Bereits zwei Stunden später stand ein Eilbote vor der Tür, und ich wurde für den nächsten Vormittag zu einer Vernehmung bestellt.

Eine nicht endenwollende Fragerei und immerzu dasselbe in diesem kalten, grau-kahlen Raum! Als Mutter müßte ich doch wissen, mit wem meine Tochter Umgang hatte.

„Ich kontrolliere nicht eine 23jährige! Außerdem bin ich bei meinem Beruf oft abends nicht zu Hause!“

Aber dieses Argument beeindruckte den hartnäckigen Frager keineswegs. „Weshalb hat Ihre Tochter unsere Republik verlassen? Mit wem hatte sie im Westen Kontakt? Wer gab ihr die Anweisungen zur Flucht? Wer hat ihr geholfen? Wie war der Fluchtweg?“

Und immer wieder meine Antwort: „Ich weiß es doch auch nicht!“ Man drohte mir, vor Gericht würde man meine Mitwisserschaft schon herausfinden, und ich sei mir doch wohl im klaren darüber, was unerlaubter Grenzübergang, Landesverrat oder gar Spionage meiner Tochter für mich bedeutete?

In meiner Not äußerte ich die Vermutung‚ daß vielleicht der verheiratete West-Mann hinter der Flucht stecken könne. Ich erzählte, daß ich am Telefon den Rheinländer gebeten hatte, sich von meiner Tochter zurückzuziehen, und daß wenige Wochen später ein Päckchen aus Köln gekommen sei. Daraufhin hatte ich brieflich meine Bitte wiederholt, sich nicht mehr zu melden.

„Dann kennen Sie also den Mann! Wie heißt er? Wo wohnt er?“

„Ich habe den Mann nie gesehen, ich weiß es nicht!“

„Das sagen Sie immerzu! Wie können Sie einen Brief geschrieben haben‚ wenn Sie Namen und Adresse des Mannes nicht kennen?“

„Ja, natürlich!“ Zum Glück fiel mir ein, daß ich seinerzeit die Anschrift des Absenders auf dem Packbogen abgeschrieben hatte, um den Brief abschicken zu können.

„Und wo ist die Adresse?“

„Ich habe sie nicht aufgehoben! Barbaras Freund wollte sie heiraten. Da fand ich es nicht gut, wenn ich die Anschrift eines anderen Verehrers in unser Verzeichnis geschrieben hätte. Aber vielleicht ist das Packpapier noch im Keller?“

„Na, das haben wir gleich!“

Und nun fuhren zwei in Zivil gekleidete Männer mit mir in meine Wohnung. Der gesuchte Packbogen fand sich schnell. Fast gleichzeitig kam die Post, ein Eilbrief.

„Das ist Bärbels Schrift“, entfuhr es mir. Ich mußte den Brief im Beisein der Fremden öffnen und lesen, dann nahmen sie mir das Schreiben weg. „Liebe Mama“, hatte da gestanden, „sei mir nicht böse, ich hab’ Dich sehr lieb. Mir geht es gut. Ich melde mich wieder! Babs!“

Der Poststempel ließ deutlich Köln erkennen, ein Absender fehlte. Nun wurde das Packpapier geglättet – und richtig, der Mann wohnte in einem kleinen Ort nahe Köln.

„Da haben wir ja den Jugendfreund“, spottete einer der Männer. Mir war nun auch klar, daß der Verheiratete hinter Barbaras Flucht steckte. Wieder und wieder versuchte ich, die beiden herumstehenden Männer zu überzeugen, daß dieses Verschwinden doch nichts mit Politik zu tun hatte. Junge Mädchen seien zu allen Zeiten durchgebrannt, wenn es um die große Liebe ging.

„Das überprüfen wir noch! Von jetzt an übergeben Sie uns jeden Brief Ihrer Tochter! Sie dürfen ihn aber vorher öffnen und lesen!“ Dann wurde Barbaras Zimmer versiegelt.

Endlich war ich allein! Vor Angst war ich krank! Die Gerichtsverhandlung! Auch war mir der Gedanke, daß mein Kind sich nun wahrscheinlich als Geliebte aushalten ließe, entsetzlich. Angst hatte ich auch vor dem Gefängnis. Bestraft sollte ich werden für etwas, das ich weder gewußt noch veranlaßt hatte! Ich brachte keinen Bissen herunter, nachts fand ich keine Ruhe.

Wochen vergingen‚ dann durchsuchten zwei Frauen Bärbels Zimmer. Sie beschlagnahmten die Möbel, die Bücher, die Kleidung, den Plattenspieler, das Radio. „Das wird alles von uns abgeholt!“

„Darf ich denn gar nichts behalten? Schließlich sind das die Sachen meiner Tochter, das meiste hat sie doch von mir!“

„Sie können die Möbel von uns kaufen! Alles andere kommt weg!“ – So schrieb ich einen Scheck aus und „erwarb“ dadurch die Schrankwand und den Couchtisch. Dann begann das Durchwühlen der Einrichtung. Man fand Bärbels Adreßbüchlein, holte das noch unverbrannte Papier aus dem Ofen, leerte den Papierkorb aus. Jedes Zettelchen, jeder alte Briefumschlag, jede Notiz – alles wurde gelesen.

„Wer ist das? Was bedeutet diese Abkürzung? Von wem ist diese Postkarte? Wer ist Häschen?“

Eine qualvolle Fragerei!

Das Sparbuch wurde gefunden. Vor einem Monat war eine größere Summe abgehoben worden.

„Aha, da hat also Ihre Tochter ihr Geld abgehoben, um es im Westen zum Schwindelkurs umzutauschen!“

„Aber nein, Barbara hat das Geld ihrer ältesten Schwester zum Möbelkauf geborgt!“

„Das kann ja jeder behaupten! Beweise?“

Froh war ich, daß meine Tochter mir seinerzeit das formlose Blatt gegeben hatte, auf dem meine Älteste sich verpflichtete, monatlich 500 Mark zurückzuzahlen.

„Und jetzt zahlt Ihre große Tochter an uns die Raten. Uns gehört jetzt das Sparbuch! Name und Adresse?“

Endlich ging man, das Zimmer wurde erneut versiegelt. Meine Furcht blieb und quälte mich weiter.

Nach einiger Zeit wurde Barbaras Zimmer ausgeräumt‚ bis auf die Möbelstücke, die ich „gekauft“ hatte. Zu meinem Schreck gaben mir die Männer den Schlüssel nicht, sondern schlossen ab und steckten ihn ein.

Ich protestierte. Barsch wurde ich zurechtgewiesen: „Nichts da, den Schlüssel müssen wir im Rathaus abliefern!“

Also, auf zum Wohnungsamt. Ich dachte, ich höre nicht recht: „Den Schlüssel behalten wir und weisen Ihnen eine Person in das freigewordene Zimmer ein!“

Das hatte mir noch gefehlt! Ein fremder Mensch in der kleinen 2-Zimmer-Wohnung! Ich führte an, daß ich täglich auf dem Instrument üben müsse, daß ich oft zu Hause mit Kollegen probte. Und da hatte ich Glück! Mein Gegenüber erinnerte sich jetzt, daß ich Pianistin war und nach einigem Hin und Her bekam ich dann Bärbels Zimmerschlüssel zurück.

Die versprochene Arbeit an der Hochschule erhielt ich nicht. „Wir wissen schon Bescheid!“ So empfing mich der Prorektor. „Und im übrigen wird diese Stelle mit einem Gesellschaftswissenschaftler besetzt! Mit der Republikflucht Ihrer Tochter hat das nichts zu tun. Wir sind doch keine Nazis, bei uns gibt es keine Sippenhaft!“

Nun, ich wußte es besser ..

.

Herbst, Winter, Frühling verstrichen. Da flatterte mir Barbaras Heiratsannonce ins Haus. Aus Köln! Mit dem tollen West-Mann! Erstaunlich, wie schnell es mit der Scheidung gegangen war. Ich schickte die Anzeige an das Polizeipräsidium mit der Bemerkung, nun sei es wohl erwiesen‚ daß es sich bei der Flucht meiner Tochter um Liebe gehandelt habe. Ich hörte nichts mehr! Ich begann aufzuatmen.

Nach neun Jahren machte eine Amnestie Bärbels Besuch hier möglich. Als junges Mädchen war sie fortgegangen, nun hatte sie zwei Kinder an der Hand!

Wie die aufregende Flucht im Kofferraum über die Grenze verlief, zugedeckt mit Stroh, das erfuhr ich erst nach dem Fall der Mauer.

Heute liegen die geschilderten Ereignisse 31 Jahre zurück. Aber wenn ich an die Zeit nach Barbaras Verschwinden denke, davon erzähle oder darüber schreibe, fühle ich immer noch die Beklemmung, die Sorge, die Furcht und die ANGST von damals.

Das Ende der Kindheit (12.385 Zeichen)

von Mario Goldstein

Das

Foto vom 1. Mai 1988 zeigt von links nach rechts mich selbst, meinen Freund

Jens Papenfuß und meinen Bruder René Goldstein. Wir sitzen auf dem Rand des

Springbrunnens auf dem Marktplatz in Oelsnitz im Vogtland. Mit Jens versuchte

ich später, über die ÈSSR zu flüchten. Wir wurden nach der Haft zusammen in die

Bundesrepublik abgeschoben.

Das

Foto vom 1. Mai 1988 zeigt von links nach rechts mich selbst, meinen Freund

Jens Papenfuß und meinen Bruder René Goldstein. Wir sitzen auf dem Rand des

Springbrunnens auf dem Marktplatz in Oelsnitz im Vogtland. Mit Jens versuchte

ich später, über die ÈSSR zu flüchten. Wir wurden nach der Haft zusammen in die

Bundesrepublik abgeschoben. Freunde (jpeg, 300 dpi) »

Anfang

November 1984 war ich, 15 Jahre alt, von zwei Polizisten mitten aus dem

Unterricht zum Verhör geholt und ins Untersuchungsgefängnis nach Plauen

gebracht worden. Der Vorwurf: Fluchtpläne. Kopie aus meiner Stasi-Akte. Bei

meiner Untersuchungshaft 1988 wurden diese Informationen über mich unter dem

Codewort „Ikarus“ angefordert.

Anfang

November 1984 war ich, 15 Jahre alt, von zwei Polizisten mitten aus dem

Unterricht zum Verhör geholt und ins Untersuchungsgefängnis nach Plauen

gebracht worden. Der Vorwurf: Fluchtpläne. Kopie aus meiner Stasi-Akte. Bei

meiner Untersuchungshaft 1988 wurden diese Informationen über mich unter dem

Codewort „Ikarus“ angefordert.

Telegramm (jpeg, 300 dpi) »

Oelsnitz – Plauen, Vogtland, damals DDR; 1983

– 1985

Als ich 14 Jahre alt war, wurde meine Kindheitsidylle 1983 abrupt beendet. Wie jeder Junge lechzte ich nach Abenteuern. Meine Freunde und ich bildeten eine eingeschworene Gemeinschaft; wir trafen uns jeden Tag im Garten, wo wir in einem alten Wohnwagen ohne Räder zusammensaßen. Dort träumten wir von einer anderen Welt, dort hatte ich meinen ersten Sex, und dort wurde ich langsam erwachsen. Eines der vielversprechendsten Abenteuer bot sich, als mein Freund Volker von nächtlichen Spritztouren erzählte, die er hin und wieder mit dem LKW seines Vaters unternahm. Heimlich natürlich. Für mich gab es nur eines, ich mußte dabeisein! Also drängelte ich Volker so lange, bis er endlich nachgab.

In einer dunklen Winternacht war es dann so weit. Wir beide und zwei andere Freunde schlichen zum LKW und holten den Schlüssel unter dem Radkasten hervor. Volker, drei Jahre älter als ich, schwang sich hinter das Lenkrad und startete den LKW. Ich hatte mich aus Platzmangel in die Schlafkabine zurückgezogen. Eine größere Tour über mehrere Dörfer war geplant. Langsam erwärmte sich der Motor des alten Kamaz-Trucks; nur noch die Bremse am Hänger lösen – dann fuhren wir an, und es war aufregend, über den Schnee zu rollen, der im Mondlicht glitzerte. Ein echtes Erlebnis!

In unserer Begeisterung merkten wir nicht, daß wir den Anhänger mit blockierten Rädern hinter uns her zerrten.

Als wir an die nächst Kreuzung kamen, blieben wir stehen. Es war unmöglich, den Hänger über die salztrockene Straße zu ziehen, denn seine Druckluftbremse war nicht richtig geöffnet. Mist!

Eigentlich war alles völlig menschenleer, aber ausgerechnet direkt neben uns in einer kleinen Seitenstraße stand ein Streifenwagen der Polizei. Die Polizisten verfolgten das Prozedere mißtrauisch. Während wir aufgeregt durcheinander zischelten, was nun zu tun sei, entschieden unsere beiden Freunde, lieber die Flucht zu ergreifen. Nun kamen die Uniformierten in unsere Richtung; schon wurde die Fahrertür aufgerissen und unsere Gesichter mit grellem Licht geblendet. Unser Ausflug war beendet, noch bevor er richtig begonnen hatte.

Wir wurden alle vier verurteilt, allerdings wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Zudem hatten wir diverse Stunden gemeinnütziger Arbeit abzuleisten, was für uns coole Jungs, die wir sein wollten, die wohl schlimmste Strafe darstellte. Wir empfanden es als entwürdigend, den Marktplatz zu kehren oder Straßengräben zu reinigen. Noch dazu am hellichten Tag im Sommer!

Nach einem kräftigen Disput mit unserer Aufsichtsperson verweigerten wir schließlich die Arbeit bei Tage, verrichteten sie aber nachts, wenn uns niemand beobachten konnte. Schließlich wollten wir unsere Bewährung nicht gefährden und schon mit vierzehn ein Jahr im Gefängnis verbringen. Bravere Bürger wurden wir durch diese Erziehungsmaßnahme nicht, doch unserer Kameradschaft taten die gemeinsam verbüßten Stunden gut und ließen uns näher zusammenrücken.

Nach getaner Strafarbeit schlugen wir uns die Nächte mit Alkohol, Frauen und Westmusik um die Ohren. Bob Dylan, Neil Young und Jonny Cash ließen uns den Duft der großen weiten Welt schnuppern, und es dauerte nicht lange, bis wir den sehnlichen Wunsch verspürten, sie auch zu sehen. Wie toll mußte es sein, gehen zu können, wohin man wollte!

Ich begann, von großen Abenteuern zu träumen und mit meinen Freunden die ersten Fluchtpläne zu schmieden. Immer häufiger spielten wir in Gedanken die verschiedenen Möglichkeiten durch, wohl wissend, daß das Regime mit aller Härte zuschlagen würde, wenn sie uns erwischten. Wir zogen einige Fluchtmöglichkeiten in Betracht, ein Agrarflugzeug schien uns am sichersten, ich habe mir Bücher dazu in der Bibliothek ausgeliehen. Aber auch die Flucht per Fuß über die deutsch-deutsche Grenze war eine Möglichkeit. Grundsätzlich diskutierten wir allerlei Fluchtmöglichleiten, schwimmen durch Flüsse, paddeln über die Ostsee bis hin zum Verstecken in Transitzügen. Noch war ja nichts passiert und wir fühlten uns sicher. Allerdings trog der Schein und unsere kindliche Naivität sollte uns nicht schützen.

Die Fluchtgedanken verflogen schlagartig, als ich mich verliebte. Sie war bereits 18 Jahre alt und Krankenschwester. Sie war lieb und es war aufregend. Obwohl ich erst 15 Jahre alt war, verstanden wir uns gut und trafen uns regelmäßig. Ich dachte in jeder freien Minute nur noch an sie und alles andere war weit weg.

Doch plötzlich geschah es! Aus heiterem Himmel schnappte die Falle zu: Zwei Polizisten kamen in die Schule und holten mich Anfang November 1984 mitten aus dem Unterricht. Zusammen mit zwei Freunden wurde ich auf die örtliche Polizeidirektion gebracht und lange verhört. Man befragte mich gezielt nach den Plänen und Vorbereitungen, die wir zur Republikflucht getroffen hatten. Irgendwer hatte uns verpfiffen. Ich war mir keiner Schuld bewußt, gestand zwar die Fluchtgedanken, erklärte sie aber gleichzeitig für überholt, da jetzt doch alles anders sei durch meine neue Liebe. Bester Stimmung verkündete ich diese Wahrheit und glaubte, damit sei alles vergessen und erledigt. Doch ich hatte meine Rechnung ohne die Polizei gemacht. Nachts, gegen 22 Uhr, begriff ich den Ernst der Lage, als die Handschellen klickten und zum ersten Mal in meinem Leben dieses kalte, harte Metall meine Handgelenke umschloß. Mein Herz zog sich zusammen; ich konnte kaum atmen, als ich in den Polizeitransporter stieg. Ins Untersuchungsgefängnis nach Plauen gebracht, sollte ich am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt werden. Angesichts dieser Tatsache sackte ich weinend in mich zusammen. Ich wurde meiner geliebten Freiheit beraubt und gewaltsam von meiner neuen Liebe getrennt!

In dieser Minute war meine unbeschwerte Kindheit zu Ende. Ich sollte lange Zeit brauchen, um mich von diesem Schock zu erholen.

Im Untersuchungsgefängnis wurden uns alle persönlichen Sachen abgenommen. Ich kam in eine Einzelzelle und war mit meinen Gedanken allein. Die Schule abgebrochen, keine Lehrstelle, keine Freunde, keine Liebe – nichts!

Ohnmächtige Wut stieg in mir auf, mein Leben war außer Kontrolle geraten. Mit Händen und Füßen schlug ich erst auf die Tür, später auf die Wand ein. Es war sinnlos, doch es gelang mir nicht, meine Gedanken zu ordnen. Mit dieser Situation war ich, ein fünfzehnjähriger Junge, einfach überfordert. Nach einer endlosen Nacht wurde ich am nächsten Tag mit zwei anderen Gefangenen in eine Zelle gesteckt. Es dauerte nicht lange, bis sie mich schikanierten, es gab sogar tätliche Auseinandersetzungen. Die Wärter beobachteten die Situation und verlegten mich daraufhin in eine Zweierzelle. Mein neuer Zellengenosse war ein junger Kerl. Bereits seit einem Jahr in Untersuchungshaft, war er krank und hatte Raucherbeine, von denen er sich regelmäßig die Haut schälte. Ein Urteil hatte er bis dato noch nicht erhalten.

Diese Begegnung nahm mir jegliche Hoffnung, hier bald wieder herauszukommen. Niemand konnte mir helfen, ich war von allem abgeschnitten. Mein Leben war gelaufen!

Immer schneller drehten sich die Gedanken im Kreis. Erlösung, doch welche?

Ich wollte sterben. Die Frage war nur, wie?

Ich dachte daran, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Immer wieder spielte ich den Ablauf im Geist durch; und mein Verlangen, es auch wirklich zu tun, wurde von Tag zu Tag größer. Selbstmord ist einfach, wenn man keinen anderen Ausweg mehr sieht, keine helfende Hand hat und keinen Funken Licht. Es ist wie ein Strudel, dem man alleine nicht entkommen kann. Hunderte Male spielte ich den Gedanken durch, dann entkam auch ich dem Sog nicht mehr und schritt zur Tat ...

Daß man mich rechtzeitig entdeckte, verdankte ich nur der Wache, die mich häufig kontrollierte, wohl weil ich mental nicht gerade den stabilsten Eindruck machte. Alles war in Aufruhr, und ich wurde in eine dunkle Arrestzelle gesteckt. Hier sollte nun alles besser werden, der Untersuchungshäftling sich besinnen und den richtigen Weg erkennen. Kalte Natursteinwände umgaben die Zelle, die durch mehrere Gitter unterteilt war. In der Mitte des Raumes stand ein eisernes Bettgestell mit Matratzen. Darauf zwang man mich und dann – dann wurde ich angekettet!

Linkes Bein – linker Pfosten, rechtes Bein – rechter Pfosten. Danach die Hände. Sie warfen mir eine kratzige Roßhaardecke über und gingen.

Da lag ich dann im Dunkeln. Allein. Ich fühlte mich kein Stück besser als vorher, im Gegenteil, es war bedrückender als je zuvor. Wild zerrte ich an den Fesseln und schrie meine Wut hinaus, doch obwohl ich mir beinahe die Hände abriß, war der Erfolg gleich Null. Mit der Zeit wurde ich müde und apathisch. Es ist wie beim Stierkampf, erst wenn man nicht mehr kann und Ruhe gibt, wird zum Todesstoß angesetzt.

Aber man wollte mich lebend. Ein toter Jugendlicher im Untersuchungsgefängnis hätte wohl zu großes Aufsehen erregt. Alle paar Minuten schaute ein Wärter durch den Spion. Ich hatte jeglichen Widerstand aufgegeben, kämpfte nur noch mit der Decke, um mich vor dem kalten Luftzug, der zwischen die Ritzen meiner Matratzen blies, zu schützen. Mit den Zähnen oder mit den Zehen zog ich sie Zentimeter um Zentimeter zurecht. Doch wenn es einigermaßen paßte, mußte ich zur Toilette oder es gab Essen – die einzigen Gelegenheiten, bei denen ich abgekettet wurde. Danach begann alles wieder von vorn.

Nach zwei langen qualvollen und sehr nachdenklichen Tagen wurde ich herausgebracht, dieses Mal in eine Viermannzelle. Dort fand ich so etwas wie Geborgenheit. Ein Familienvater, der aus welchem Grund auch immer einsaß, nahm sich meiner an, und es gelang mir von Tag zu Tag besser, die außergewöhnliche Situation zu ertragen.

Der Wortlaut des Telegramms vom 8. August 1988:

„Betr. Ihr Schreiben vom 22.07.88, Tgb.Nr. 2509/88

Der entsprechend Ihrer ZPDB-Recherche für unsere DE erfaßte GOLDSTEIN, Mario, geb. am 23.09.69 plante 1984 gemeinsam mit 2 weiteren Schülern einen ungesetztlichen Grenzübertritt im Raum Bad Elster. Sie führten im August 1984 Erkundungen in diesem Raum durch, nahmen dann jedoch von ihrem Vorhaben Abstand. Im Monat November 1984 zogen sie einen Grenzübertritt mittels Agrarflugzeug theoretisch in Erwägung. Hierzu sahen sie Bücher über Flugzeugtechnik in der Bücherei Oelsnitz an. Von diesem Vorhaben nahmen dann alle drei Schüler wieder Abstand.“

Immer wieder wurde ich zu Verhören gezerrt. Mein Anwalt rechnete, da ich ja noch unter Bewährung stand, mit 15 Monaten Gefängnis. Mein Freund stritt alles ab, und für mich waren die Fluchtgedanken längst ad acta gelegt. So drehte sich alles im Kreis und man kam nicht weiter. Es wurde dann Anklage wegen Mißbrauch von Kindern erhoben, weil ich vor einiger Zeit – ich war noch 14 gewesen – mit einer Dreizehnjährigen geschlafen hatte. Woher die das wußten war mir unklar, überhaupt wußten die alles. So kam es mir zumindestens vor. Alles wurde auf den Tisch gepackt. Ich hätte mir wohl besser eine Vierzigjährige suchen sollen.

In den zehn Wochen, die ich im Untersuchungsgefängnis verbrachte, durfte mich meine Mutter nur ein einziges Mal besuchen, und so fielen das Weihnachtsfest 1984 und der Jahreswechsel ins Jahr 1985 für mich sehr nachdenklich aus, auch wenn mich meine neue Liebe durch Briefe und gute Worte immer wieder aufbaute.

Am 18. Januar besuchte mich mein Anwalt und teilte mir freudestrahlend mit, daß ich am nächsten Tag nach Hause dürfe. Es gab keinerlei Erklärungen, weder ein Warum noch ein Weshalb. Es war wie ein Wunder, und ich nahm es als solches hin, ohne lange zu fragen.

An einem sonnigen Samstag öffneten sich die Gefängnistore für mich. Alleine ging ich die Straße hinab, während die Sonne durch die blattlosen Baumkronen auf mich herab strahlte. Gierig zog ich die frische, kalte Luft tief in meine Lungen und fühlte die Freiheit, die ich so vermißt hatte. In diesem Moment schwor ich mir, sie nie mehr herzugeben. Während mein Körper vor Glück bebte und mein Herz meinen Brustkorb beinahe platzen ließ, war ich eins mit der Welt. Ich war frei. Ein wahrlich großer und glücklicher Augenblick, den ich in meinem Leben sicher nicht vergesse.

Zwei Tage später saß ich wieder in meiner Klasse und alles sollte so sein wie früher. Doch meine Unbekümmertheit war dahin und ich hatte jegliches Vertrauen in Alles und Jeden verloren. Ich glaube, zu dieser Zeit bin ich gewaltsam erwachsen geworden.

Als ich 14 Jahre alt war, wurde meine Kindheitsidylle 1983 abrupt beendet. Wie jeder Junge lechzte ich nach Abenteuern. Meine Freunde und ich bildeten eine eingeschworene Gemeinschaft; wir trafen uns jeden Tag im Garten, wo wir in einem alten Wohnwagen ohne Räder zusammensaßen. Dort träumten wir von einer anderen Welt, dort hatte ich meinen ersten Sex, und dort wurde ich langsam erwachsen. Eines der vielversprechendsten Abenteuer bot sich, als mein Freund Volker von nächtlichen Spritztouren erzählte, die er hin und wieder mit dem LKW seines Vaters unternahm. Heimlich natürlich. Für mich gab es nur eines, ich mußte dabeisein! Also drängelte ich Volker so lange, bis er endlich nachgab.

In einer dunklen Winternacht war es dann so weit. Wir beide und zwei andere Freunde schlichen zum LKW und holten den Schlüssel unter dem Radkasten hervor. Volker, drei Jahre älter als ich, schwang sich hinter das Lenkrad und startete den LKW. Ich hatte mich aus Platzmangel in die Schlafkabine zurückgezogen. Eine größere Tour über mehrere Dörfer war geplant. Langsam erwärmte sich der Motor des alten Kamaz-Trucks; nur noch die Bremse am Hänger lösen – dann fuhren wir an, und es war aufregend, über den Schnee zu rollen, der im Mondlicht glitzerte. Ein echtes Erlebnis!

In unserer Begeisterung merkten wir nicht, daß wir den Anhänger mit blockierten Rädern hinter uns her zerrten.

Als wir an die nächst Kreuzung kamen, blieben wir stehen. Es war unmöglich, den Hänger über die salztrockene Straße zu ziehen, denn seine Druckluftbremse war nicht richtig geöffnet. Mist!

Eigentlich war alles völlig menschenleer, aber ausgerechnet direkt neben uns in einer kleinen Seitenstraße stand ein Streifenwagen der Polizei. Die Polizisten verfolgten das Prozedere mißtrauisch. Während wir aufgeregt durcheinander zischelten, was nun zu tun sei, entschieden unsere beiden Freunde, lieber die Flucht zu ergreifen. Nun kamen die Uniformierten in unsere Richtung; schon wurde die Fahrertür aufgerissen und unsere Gesichter mit grellem Licht geblendet. Unser Ausflug war beendet, noch bevor er richtig begonnen hatte.

Wir wurden alle vier verurteilt, allerdings wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Zudem hatten wir diverse Stunden gemeinnütziger Arbeit abzuleisten, was für uns coole Jungs, die wir sein wollten, die wohl schlimmste Strafe darstellte. Wir empfanden es als entwürdigend, den Marktplatz zu kehren oder Straßengräben zu reinigen. Noch dazu am hellichten Tag im Sommer!

Nach einem kräftigen Disput mit unserer Aufsichtsperson verweigerten wir schließlich die Arbeit bei Tage, verrichteten sie aber nachts, wenn uns niemand beobachten konnte. Schließlich wollten wir unsere Bewährung nicht gefährden und schon mit vierzehn ein Jahr im Gefängnis verbringen. Bravere Bürger wurden wir durch diese Erziehungsmaßnahme nicht, doch unserer Kameradschaft taten die gemeinsam verbüßten Stunden gut und ließen uns näher zusammenrücken.

Nach getaner Strafarbeit schlugen wir uns die Nächte mit Alkohol, Frauen und Westmusik um die Ohren. Bob Dylan, Neil Young und Jonny Cash ließen uns den Duft der großen weiten Welt schnuppern, und es dauerte nicht lange, bis wir den sehnlichen Wunsch verspürten, sie auch zu sehen. Wie toll mußte es sein, gehen zu können, wohin man wollte!

Ich begann, von großen Abenteuern zu träumen und mit meinen Freunden die ersten Fluchtpläne zu schmieden. Immer häufiger spielten wir in Gedanken die verschiedenen Möglichkeiten durch, wohl wissend, daß das Regime mit aller Härte zuschlagen würde, wenn sie uns erwischten. Wir zogen einige Fluchtmöglichkeiten in Betracht, ein Agrarflugzeug schien uns am sichersten, ich habe mir Bücher dazu in der Bibliothek ausgeliehen. Aber auch die Flucht per Fuß über die deutsch-deutsche Grenze war eine Möglichkeit. Grundsätzlich diskutierten wir allerlei Fluchtmöglichleiten, schwimmen durch Flüsse, paddeln über die Ostsee bis hin zum Verstecken in Transitzügen. Noch war ja nichts passiert und wir fühlten uns sicher. Allerdings trog der Schein und unsere kindliche Naivität sollte uns nicht schützen.

Die Fluchtgedanken verflogen schlagartig, als ich mich verliebte. Sie war bereits 18 Jahre alt und Krankenschwester. Sie war lieb und es war aufregend. Obwohl ich erst 15 Jahre alt war, verstanden wir uns gut und trafen uns regelmäßig. Ich dachte in jeder freien Minute nur noch an sie und alles andere war weit weg.

Doch plötzlich geschah es! Aus heiterem Himmel schnappte die Falle zu: Zwei Polizisten kamen in die Schule und holten mich Anfang November 1984 mitten aus dem Unterricht. Zusammen mit zwei Freunden wurde ich auf die örtliche Polizeidirektion gebracht und lange verhört. Man befragte mich gezielt nach den Plänen und Vorbereitungen, die wir zur Republikflucht getroffen hatten. Irgendwer hatte uns verpfiffen. Ich war mir keiner Schuld bewußt, gestand zwar die Fluchtgedanken, erklärte sie aber gleichzeitig für überholt, da jetzt doch alles anders sei durch meine neue Liebe. Bester Stimmung verkündete ich diese Wahrheit und glaubte, damit sei alles vergessen und erledigt. Doch ich hatte meine Rechnung ohne die Polizei gemacht. Nachts, gegen 22 Uhr, begriff ich den Ernst der Lage, als die Handschellen klickten und zum ersten Mal in meinem Leben dieses kalte, harte Metall meine Handgelenke umschloß. Mein Herz zog sich zusammen; ich konnte kaum atmen, als ich in den Polizeitransporter stieg. Ins Untersuchungsgefängnis nach Plauen gebracht, sollte ich am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt werden. Angesichts dieser Tatsache sackte ich weinend in mich zusammen. Ich wurde meiner geliebten Freiheit beraubt und gewaltsam von meiner neuen Liebe getrennt!

In dieser Minute war meine unbeschwerte Kindheit zu Ende. Ich sollte lange Zeit brauchen, um mich von diesem Schock zu erholen.

Im Untersuchungsgefängnis wurden uns alle persönlichen Sachen abgenommen. Ich kam in eine Einzelzelle und war mit meinen Gedanken allein. Die Schule abgebrochen, keine Lehrstelle, keine Freunde, keine Liebe – nichts!

Ohnmächtige Wut stieg in mir auf, mein Leben war außer Kontrolle geraten. Mit Händen und Füßen schlug ich erst auf die Tür, später auf die Wand ein. Es war sinnlos, doch es gelang mir nicht, meine Gedanken zu ordnen. Mit dieser Situation war ich, ein fünfzehnjähriger Junge, einfach überfordert. Nach einer endlosen Nacht wurde ich am nächsten Tag mit zwei anderen Gefangenen in eine Zelle gesteckt. Es dauerte nicht lange, bis sie mich schikanierten, es gab sogar tätliche Auseinandersetzungen. Die Wärter beobachteten die Situation und verlegten mich daraufhin in eine Zweierzelle. Mein neuer Zellengenosse war ein junger Kerl. Bereits seit einem Jahr in Untersuchungshaft, war er krank und hatte Raucherbeine, von denen er sich regelmäßig die Haut schälte. Ein Urteil hatte er bis dato noch nicht erhalten.

Diese Begegnung nahm mir jegliche Hoffnung, hier bald wieder herauszukommen. Niemand konnte mir helfen, ich war von allem abgeschnitten. Mein Leben war gelaufen!

Immer schneller drehten sich die Gedanken im Kreis. Erlösung, doch welche?

Ich wollte sterben. Die Frage war nur, wie?

Ich dachte daran, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Immer wieder spielte ich den Ablauf im Geist durch; und mein Verlangen, es auch wirklich zu tun, wurde von Tag zu Tag größer. Selbstmord ist einfach, wenn man keinen anderen Ausweg mehr sieht, keine helfende Hand hat und keinen Funken Licht. Es ist wie ein Strudel, dem man alleine nicht entkommen kann. Hunderte Male spielte ich den Gedanken durch, dann entkam auch ich dem Sog nicht mehr und schritt zur Tat ...

Daß man mich rechtzeitig entdeckte, verdankte ich nur der Wache, die mich häufig kontrollierte, wohl weil ich mental nicht gerade den stabilsten Eindruck machte. Alles war in Aufruhr, und ich wurde in eine dunkle Arrestzelle gesteckt. Hier sollte nun alles besser werden, der Untersuchungshäftling sich besinnen und den richtigen Weg erkennen. Kalte Natursteinwände umgaben die Zelle, die durch mehrere Gitter unterteilt war. In der Mitte des Raumes stand ein eisernes Bettgestell mit Matratzen. Darauf zwang man mich und dann – dann wurde ich angekettet!

Linkes Bein – linker Pfosten, rechtes Bein – rechter Pfosten. Danach die Hände. Sie warfen mir eine kratzige Roßhaardecke über und gingen.

Da lag ich dann im Dunkeln. Allein. Ich fühlte mich kein Stück besser als vorher, im Gegenteil, es war bedrückender als je zuvor. Wild zerrte ich an den Fesseln und schrie meine Wut hinaus, doch obwohl ich mir beinahe die Hände abriß, war der Erfolg gleich Null. Mit der Zeit wurde ich müde und apathisch. Es ist wie beim Stierkampf, erst wenn man nicht mehr kann und Ruhe gibt, wird zum Todesstoß angesetzt.

Aber man wollte mich lebend. Ein toter Jugendlicher im Untersuchungsgefängnis hätte wohl zu großes Aufsehen erregt. Alle paar Minuten schaute ein Wärter durch den Spion. Ich hatte jeglichen Widerstand aufgegeben, kämpfte nur noch mit der Decke, um mich vor dem kalten Luftzug, der zwischen die Ritzen meiner Matratzen blies, zu schützen. Mit den Zähnen oder mit den Zehen zog ich sie Zentimeter um Zentimeter zurecht. Doch wenn es einigermaßen paßte, mußte ich zur Toilette oder es gab Essen – die einzigen Gelegenheiten, bei denen ich abgekettet wurde. Danach begann alles wieder von vorn.

Nach zwei langen qualvollen und sehr nachdenklichen Tagen wurde ich herausgebracht, dieses Mal in eine Viermannzelle. Dort fand ich so etwas wie Geborgenheit. Ein Familienvater, der aus welchem Grund auch immer einsaß, nahm sich meiner an, und es gelang mir von Tag zu Tag besser, die außergewöhnliche Situation zu ertragen.

Der Wortlaut des Telegramms vom 8. August 1988:

„Betr. Ihr Schreiben vom 22.07.88, Tgb.Nr. 2509/88

Der entsprechend Ihrer ZPDB-Recherche für unsere DE erfaßte GOLDSTEIN, Mario, geb. am 23.09.69 plante 1984 gemeinsam mit 2 weiteren Schülern einen ungesetztlichen Grenzübertritt im Raum Bad Elster. Sie führten im August 1984 Erkundungen in diesem Raum durch, nahmen dann jedoch von ihrem Vorhaben Abstand. Im Monat November 1984 zogen sie einen Grenzübertritt mittels Agrarflugzeug theoretisch in Erwägung. Hierzu sahen sie Bücher über Flugzeugtechnik in der Bücherei Oelsnitz an. Von diesem Vorhaben nahmen dann alle drei Schüler wieder Abstand.“

Immer wieder wurde ich zu Verhören gezerrt. Mein Anwalt rechnete, da ich ja noch unter Bewährung stand, mit 15 Monaten Gefängnis. Mein Freund stritt alles ab, und für mich waren die Fluchtgedanken längst ad acta gelegt. So drehte sich alles im Kreis und man kam nicht weiter. Es wurde dann Anklage wegen Mißbrauch von Kindern erhoben, weil ich vor einiger Zeit – ich war noch 14 gewesen – mit einer Dreizehnjährigen geschlafen hatte. Woher die das wußten war mir unklar, überhaupt wußten die alles. So kam es mir zumindestens vor. Alles wurde auf den Tisch gepackt. Ich hätte mir wohl besser eine Vierzigjährige suchen sollen.

In den zehn Wochen, die ich im Untersuchungsgefängnis verbrachte, durfte mich meine Mutter nur ein einziges Mal besuchen, und so fielen das Weihnachtsfest 1984 und der Jahreswechsel ins Jahr 1985 für mich sehr nachdenklich aus, auch wenn mich meine neue Liebe durch Briefe und gute Worte immer wieder aufbaute.

Am 18. Januar besuchte mich mein Anwalt und teilte mir freudestrahlend mit, daß ich am nächsten Tag nach Hause dürfe. Es gab keinerlei Erklärungen, weder ein Warum noch ein Weshalb. Es war wie ein Wunder, und ich nahm es als solches hin, ohne lange zu fragen.

An einem sonnigen Samstag öffneten sich die Gefängnistore für mich. Alleine ging ich die Straße hinab, während die Sonne durch die blattlosen Baumkronen auf mich herab strahlte. Gierig zog ich die frische, kalte Luft tief in meine Lungen und fühlte die Freiheit, die ich so vermißt hatte. In diesem Moment schwor ich mir, sie nie mehr herzugeben. Während mein Körper vor Glück bebte und mein Herz meinen Brustkorb beinahe platzen ließ, war ich eins mit der Welt. Ich war frei. Ein wahrlich großer und glücklicher Augenblick, den ich in meinem Leben sicher nicht vergesse.

Zwei Tage später saß ich wieder in meiner Klasse und alles sollte so sein wie früher. Doch meine Unbekümmertheit war dahin und ich hatte jegliches Vertrauen in Alles und Jeden verloren. Ich glaube, zu dieser Zeit bin ich gewaltsam erwachsen geworden.

Die Demonstration (14.942 Zeichen)

von Rudolf Bentz

Die

„Freigang-Zellen“ im Stasi-Gefängnis in Potsdam. Im Januar 1988 wurden meine

beiden Söhne und eine Schwiegertochter hier eingesperrt.

Die

„Freigang-Zellen“ im Stasi-Gefängnis in Potsdam. Im Januar 1988 wurden meine

beiden Söhne und eine Schwiegertochter hier eingesperrt. Freigangzellen (jpeg, 300 dpi) »

Als

meine Frau und ich am 11. August 1989 aus der DDR ausreisten, konnten wir nicht

ahnen, daß die Mauer so bald fallen würde.

Mauerloch (jpeg, 300 dpi) »

Als

meine Frau und ich am 11. August 1989 aus der DDR ausreisten, konnten wir nicht

ahnen, daß die Mauer so bald fallen würde.

Mauerloch (jpeg, 300 dpi) »

Ein

Mauerloch bei Berlin-Staaken, nicht weit von unserem heutigen Wohnsitz auf der

Westseite. Von dort sind es nur ein paar hundert Meter zu unserer vertrauten

Umgebung.

Mauer (jpeg, 300 dpi) »

Ein

Mauerloch bei Berlin-Staaken, nicht weit von unserem heutigen Wohnsitz auf der

Westseite. Von dort sind es nur ein paar hundert Meter zu unserer vertrauten

Umgebung.

Mauer (jpeg, 300 dpi) »

Potsdam, Brandenburg, damals DDR – Berlin; Januar 1988 –

Herbst 1989

Weil der Mensch wesentlich von der ihn umgebenden Umwelt geformt wird, war es nicht außergewöhnlich, wenn man nach vielen Enttäuschungen und der Erkenntnis, daß die sozialistische Praxis mit der Theorie nur noch wenig Gemeinsamkeiten hatte, resignierte. Dieser Prozeß hatte bei mir schon vor Jahren begonnen, war aber durch die Auffassung, es müsse doch manches anders und damit besser zu machen sein, immer wieder unterbrochen worden.

Am 16. Januar 1988, es war Samstag, brachte unser Sohn seine Tochter übers Wochenende zu uns. Es war nicht ungewöhnlich, daß sie bei uns blieb, die Kinder hatten viele Bekannte, und wir alle wohnten in Potsdam. Mein Sohn beschäftigte sich noch eine Weile in unserem Keller. Ich fragte ihn: „Ich denke, ihr wollt nach Berlin fahren?“

„Ja, wir wollen morgen (zusammen mit dem Bruder in Berlin) zur Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in der Frankfurter Allee, und dazu muß ich noch ein Plakat anfertigen.“

Jetzt sah ich, daß er den in jenen Tagen häufig gebrauchten Ausspruch von Rosa Luxemburg, Freiheit bedeute auch immer die Freiheit der Andersdenkenden, auf sein Plakat geschrieben hatte.

Am Abend verabschiedete ich ihn dann mit den Worten: „Na, hoffentlich geht das nicht in die Hose.“

Tags darauf verfolgten meine Frau und ich im DDR-Fernsehen die Übertragung der alljährlichen Demonstration zur Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde. Wie immer marschierte alles hinter der Führungsspitze her und bejubelte sie. Gegen Abend rief unsere Berliner Schwiegertochter an. Sie war wegen einer Beinverletzung nicht zur Demo mitgegangen. Ob sich denn die Potsdamer schon gemeldet hätten, wollte sie wissen. Das war nicht der Fall.

Aus der Tagesschau erfuhren wir, daß es am Rande der Demonstration zu Verhaftungen gekommen sei. Das West-Fernsehen berichtete von Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten auf der einen und Polizei und Staatssicherheit auf der anderen Seite. Als wir bis 21 Uhr noch immer nichts von unseren Söhnen und der Potsdamer Schwiegertochter gehört hatten, machten wir uns große Sorgen. Uns wurde klar, daß unsere Kinder dabeisein mußten.

Am Montag war von 100 Verhaftungen die Rede. Westliche Reporter hatten am Ort des Geschehens gefilmt, wobei sie jedoch stark behindert worden waren. Dank ihrer Anwesenheit gingen die Geschehnisse in Windeseile um die Welt. Wäre das nicht der Fall gewesen, wären die Verhafteten sang-und klanglos für längere Zeit in irgendwelchen Gefängnissen verschwunden.

Unsere beiden Söhne und die Schwiegertochter waren am Sonntag in Richtung Frankfurter Tor gefahren und hatten ihren Trabi in der Nähe abgestellt. Am Treffpunkt waren bereits viele Menschen versammelt, darunter Mitarbeiter der Staatssicherheit in Zivil. Noch ehe sich die Demonstranten recht orientieren, geschweige denn formieren konnten, waren sie umstellt. Von Polizei und Staatssicherheit wurden sie zur Seite abgedrängt und auf LKWs gezwungen. Viele junge Leute fanden sich zusammengepfercht irgendwo wieder.

Weiterhin ohne Nachricht von ihrem Mann, begab sich die Berliner Schwiegertochter am Dienstag, dem 19. Januar, zum Generalstaatsanwalt, wo ihr mitgeteilt wurde, daß die drei verhaftet worden seien und sich in Potsdam im Gefängnis befänden.

Zusammen mit anderen Demonstranten waren unsere Kinder in Spezialtransportern von Berlin nach Potsdam gebracht worden. Wie sie uns später schilderten, wußte keiner, wohin die Fahrt ging. Jeder saß isoliert in einer engen Kiste ohne Fenster. Keiner wußte etwas vom anderen. Am Zielort mußten sie sich ausziehen und Gefangenenkleidung überziehen, in der sie dann fotografiert wurden. Mit dem Gefühl der Ohnmacht saß jeder in einer engen Einzelzelle bei ständiger Beleuchtung und ohne zu wissen, was auf ihn zukam. Dazwischen Verhöre, Türenschlagen und Schritte der Posten draußen. Manchmal wurden sie zum Freigang in einen Lichthof geführt, einen Betonkäfig von etwa zwei mal zwei Metern, der oben mit Draht abgedeckt und von den Posten einsehbar war. Als ihre Zellentür einmal geöffnet wurde, hörte unsere Schwiegertochter die Stimme ihres Mannes. Jetzt wußte sie, er war ebenfalls hier.

Am 20. Januar erreichte uns folgendes Schreiben des Generalstaatsanwalts mit Datum vom 18. Januar 1988:

Gegen Ihren Sohn ... wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Haftbefehl erlassen, da er dringend verdächtig ist, eine strafbare Handlung begangen zu haben. Ihr Sohn befindet sich in der Untersuchungshaftanstalt Potsdam. Sie haben die Möglichkeit, monatlich vier Briefe zu schreiben. Äußerungen über die Straftat sind darin nicht gestattet. Paketsendungen können nicht entgegengenommen werden. Geldsendungen von monatlich bis zu 50 Mark (nur per Postanweisung) sind zulässig ...

In der Zionskirche in Berlin-Prenzlauer Berg, wo sich in diesen Tagen Abend für Abend Hunderte von Menschen versammelten, bekam unsere Schwiegertochter am 20. Januar den Tip, sich an einen kirchlichen Rechtsanwalt in der Sophienstraße zu wenden. Gleich am nächsten Tag begaben meine Frau und ich uns dorthin. Eine düstere Gegend. Meine Frau ging in das Haus und ich beobachtete die Straße, ob uns eventuell jemand gefolgt sei oder das Haus im Visier habe. Der Anwalt war nicht anwesend, er sei zur Zeit in Rostock, wir sollten gegen Abend noch einmal nachfragen.

Später hörten wir, daß dieser Anwalt mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet haben soll. Ohne Ergebnis fuhren wir zur Wohnung unseres Sohnes in Berlin, wo uns die Schwiegertochter aufgeregt mitteilte, daß sie im Rechtsanwaltsbüro von Dr. Vogel noch für denselben Nachmittag einen Termin erhalten habe. Während die 6jährige Enkeltochter mit ihrer 10jährigen Cousine – versehen mit den erforderlichen Verhaltensmaßregeln – in der Wohnung blieben, fuhren wir drei nach Friedrichsfelde. Im Büro von Dr. Vogel wurden wir von einem seiner Mitarbeiter sehr zuvorkommend empfangen. Unser Anliegen bestand eigentlich nur darin, für den uns angekündigten Prozeß einen Rechtsanwalt zu engagieren.

Unser Gesprächspartner erklärte seine Bereitschaft, verwies jedoch auf das kommende Wochenende, das wir unbedingt erst abwarten sollten. Es werde sich „etwas bewegen“, nur könne er jetzt noch nicht darüber reden. Wir wunderten uns noch sehr darüber, daß die Akten, die der Anwalt aus seinem Schreibtisch hervorholte, Daten unserer Söhne enthielten. Optimistisch gestimmt, fuhren wir zurück. Bald würde die Familie wieder beisammen sein.

Allein in der Wohnung, hatten die beiden Enkeltöchter in der Zwischenzeit versucht, Griesbrei zu kochen, es aber doch für sinnvoller gehalten, das Produkt ihres Bemühens in die Toilette zu schütten. Nach einer anderweitigen kleinen Stärkung kehrten wir nach Potsdam zurück.

Am nächsten Morgen, wir saßen noch beim Frühstück, erhielten wir einen Anruf von der Abteilung Inneres des Rates der Stadt. Man müsse uns wegen der Dinge, die auf uns zukämen, dringend sprechen. Wann sie kommen könnten?

Weil ich an diesem Tag unbedingt zu meiner alten Dienststelle wollte, wo ich noch immer stundenweise, aber ohne feste Arbeitszeiten beschäftigt war, gab ich 15 Uhr an. Irgendetwas trieb mich jedoch gleich nach dem Mittagessen wieder nach Hause, wo mich meine Frau sehr besorgt empfing. Die Polizei habe angerufen, es sei dringend, es handle sich um das Enkelkind. Sie würden gleich da sein. Wir hatten bereits besprochen, wie wir uns verhalten wollten, falls man uns unsere Enkeltochter wegnehmen würde.

Kurz nach mir erschienen eine Frau und ein Mann, beide von der Abteilung Inneres. Die Frau holte eine dicke Mappe aus der Tasche und breitete die Papiere auf dem Tisch aus. „Also“, begann sie, „Ihre Kinder befinden sich in Hamburg.“

Darauf ich recht erregt: „Was ist los? Habe ich richtig verstanden – in Hamburg?“

„Ja, sie wurden heute morgen zur Grenze gebracht.“ – Jetzt, so erklärte die Frau weiter, seien die notwendigen Maßnahmen zu besprechen, um das Kind den Eltern wieder zuzuführen. Sie hätten die erforderlichen Papiere bereits dabei. Es fehlte nur noch ein Paßbild. Wer hat schon von einem sechsjährigen Kind ein Paßfoto zur Hand? Das Bild sollte Montag früh bei der Abteilung Inneres vorgelegt werden.

Inzwischen waren noch zwei Männer gekommen, die sich auf den Anruf vom Vormittag bezogen. Sie brachten das Auto unseres Sohnes sowie alle möglichen Dinge, die man ihm abgenommen hatte, bis hin zum Straßenbahnfahrschein.

Als das erledigt war, setzte ich mich mit der Kleinen in Bewegung, um von ihr ein Paßfoto machen zu lassen. Vergeblich klapperten wir alle mir bekannten Fotoläden ab. Es war Freitagnachmittag! Schließlich bekam ich den Hinweis auf einen Foto-Expreßdienst in der Straße „Am Stern“, wo es dann mit dem Fotografieren doch noch klappte.

Meine Frau erhielt schnell die erforderlichen Genehmigungen, als Rentnerin durfte sie in die BRD reisen. Am Morgen des 26. Januar 1988 gingen wir drei schwerbepackt zum Bahnhof. Das Kind mit einem Campingbeutel auf dem Rücken, aus dem oben ihre Puppe herausguckte. Meine Frau brachte das Kind zu seinen Eltern, die es in Frankfurt am Main in Empfang nahmen. Am Grenzkontrollpunkt mußten beide aus dem Zug aussteigen und zur Durchleuchtung eines Stofftieres in eine Zollbaracke gehen. Beim Umsteigen in Hannover, mit dem schweren Gepäck und dem Kind an der Hand, waren andere Fahrgäste meiner Frau sehr behilflich.

Noch am gleichen Tag reisten auch die Berliner Schwiegertochter und Enkelin aus. Von der Abteilung Inneres war ihnen ein Zug ab Schöneweide genannt worden, der aber an jenem Abend gar nicht fuhr. Da sie jedoch bis Mitternacht die DDR verlassen haben mußten, blieb ihnen nichts anderes übrig, als für Westgeld ein Taxi von Berlin bis zur Grenze nach Helmstedt zu nehmen, für DDR-Geld wollte kein Fahrer die weite Fahrt machen. Weil der Fahrer nicht bis an den Kontrollpunkt – dort war Sperrbezirk! – heranfahren durfte, mußten Mutter und Kind, ebenfalls mit schwerem Koffer, in der stockdunklen Nacht und bei beginnendem Regen den Rest der Strecke zu Fuß zurücklegen.

Damit endete für meine Söhne und ihre Familien die Liebknecht-Luxemburg-Demonstration des Jahres 1988.

Unsere Ausreise

Meine Frau und ich waren von der Staatssicherheit darüber aufgeklärt worden, daß unsere in den Westen abgeschobenen Kinder in den nächsten zehn Jahren die DDR nicht besuchen dürften. Wer ahnte denn, daß bereits zwei Jahre später die DDR nicht mehr existieren würde?

Nach gründlichen Überlegungen kamen meine Frau und ich zu der Auffassung, diesem Land ebenfalls den Rücken zu kehren. „Laßt alles stehen und liegen! Was wollt ihr dort noch?“, meinten unsere Kinder am Telefon. Es war jene Phase, in der DDR-Bürger in Scharen das Land verließen.

Im Februar 1989 stellten wir den Ausreiseantrag. Ein Wust von Erklärungen aller Art kam auf uns zu, Rücksprachen bei allen möglichen Ämtern und Dienststellen waren zu führen. Unser Hab und Gut mußte untergebracht werden, zum Teil wurde es verschleudert. Neben vielen ehrlichen, hilfsbereiten Menschen lernten wir auch solche Mitbürger kennen, die sich mit überschwänglichem Gehabe unser Vertrauen erschlichen, um dann Haus und Bungalow zu ergattern. Als wir ausgereist waren, wollten sie von dem, was „sicherheitshalber“ nur mündlich vereinbart worden war, nichts mehr wissen.

Am 11. August 1989 zogen meine Frau und ich, mit Koffern und Taschen schwerbepackt, aus der Potsdamer Wohnung aus und fuhren über den Bahnhof Friedrichstraße nach West-Berlin. Als wir am letzten Grenzer vorbeiliefen, sagte dieser leise: „Jetzt sind Sie frei!“

Infolge der bereits herrschenden Ausreiseflut war es kompliziert, in West-Berlin eine Wohnung zu finden. Zum Glück konnten wir beim ältesten Sohn, der inzwischen vom Münsterland nach Spandau übergesiedelt war, provisorisch unterkommen. Unser Bestreben war es, nach der Ausreise aus der DDR im heimatlichen Bereich zu bleiben, also in West-Berlin, was die Behörden auch akzeptierten. Es dauerte alles seine Zeit, täglich von Spandau nach Marienfelde zum Aufnahmelager zu fahren. Dort wurden wir von einer Barakke zur anderen geschickt. Dazwischen stundenlanges Warten. Der Papierkrieg war hier, wie wir bald merkten, noch ausgeprägter als in der DDR.

In Absprache mit den „Käufern“ unseres Hauses hatten wir die zur Mitnahme bestimmten Möbelstücke und Hausratsgegenstände dort in einem Zimmer vorerst untergestellt. Wir hofften, das Wohnungsproblem werde in vier bis sechs Wochen gelöst sein. Doch es dauerte erheblich länger.

Es gelang uns, in Spandau einen leerstehenden Kellerraum zur vorläufigen Unterbringung unserer Sachen ausfindig zu machen. Endlich konnten unsere Möbel aus Potsdam geholt werden. Durch den bereits deutlich fortschreitenden Verfall der DDR war es sogar möglich, daß wir das selbst erledigten. Der bis dato vorgeschriebene offizielle Weg eines solchen Umzuges wäre über die DDR-Spedition DEUTRANS gegangen und hätte uns 2500 DM gekostet, die wir nicht besaßen.

Also mieteten wir einen LKW, und mein Sohn und ich fuhren mit den erforderlichen Papieren nach Potsdam. Unter dem wachsamen Auge unserer Haus-„Erbin“, die uns an der Tür abfertigte, luden wir unsere Sachen auf den LKW und ab ging es zur Grenzkontrollstelle Staaken. Der Zöllner dort machte Schwierigkeiten. Erst verlangte er noch eine bestimmte Genehmigung des Rates des Bezirkes Potsdam, die sich allerdings bei den Unterlagen befand, die er in der Hand hielt. Aber ungeachtet dessen könne er uns nicht passieren lassen. Das ginge nur über die Zolldienststelle in Potsdam. Es war Freitagmittag. Auf unsere dringende Bitte rief er dort an und kündigte an, daß noch Reisende kommen würden. Von der Kontrollstelle aus konnten wir das Viertel in West-Berlin sehen, wo wir hinfahren wollten.

Es half nichts. Wieder einsteigen, den LKW gewendet und zurück. Quer durch Potsdam ging die Fahrt. Erst zum Kontrollpunkt Drewitz, wo DEUTRANS seinen Sitz hatte. Dort waren 50 DM zu bezahlen, wofür weiß ich nicht, aber ich bekam die wichtige Quittung. Gegen 14 Uhr kamen wir beim Zoll in der Karl-Marx-Straße an. Ich klingelte. Ein Zollbeamter öffnete, nahm die Papiere entgegen und verschwand wieder. Nach einigen Minuten bangen Wartens – man kam sich ja bei solchen Gelegenheiten wie ein armer Sünder vor – erschien ein älterer Zöllner und meinte zu mir: „Was macht denn der Anglerverband, wenn du nicht mehr da bist?“

Es war ein Bekannter vom Potsdamer Anglerverband. Theoretisch hätte er uns an eine Rampe auf dem Hof heranfahren und alles ausladen lassen können. Er rief einen jüngeren Kollegen, der einen Blick in den LKW warf, und während wir noch ein paar Worte wechselten, wurde die Ladung versiegelt. Der Zöllner in Staaken wunderte sich, daß wir so schnell zurück waren und sich alles in ordnungsgemäßem Zustand befand. Ein wenig Glück gehört eben auch dazu.

Bald nach unserer Übersiedlung nach West-Berlin ist die Mauer gefallen. Nach vier Monaten hatten wir endlich eine neue Bleibe gefunden.

Weil der Mensch wesentlich von der ihn umgebenden Umwelt geformt wird, war es nicht außergewöhnlich, wenn man nach vielen Enttäuschungen und der Erkenntnis, daß die sozialistische Praxis mit der Theorie nur noch wenig Gemeinsamkeiten hatte, resignierte. Dieser Prozeß hatte bei mir schon vor Jahren begonnen, war aber durch die Auffassung, es müsse doch manches anders und damit besser zu machen sein, immer wieder unterbrochen worden.

Am 16. Januar 1988, es war Samstag, brachte unser Sohn seine Tochter übers Wochenende zu uns. Es war nicht ungewöhnlich, daß sie bei uns blieb, die Kinder hatten viele Bekannte, und wir alle wohnten in Potsdam. Mein Sohn beschäftigte sich noch eine Weile in unserem Keller. Ich fragte ihn: „Ich denke, ihr wollt nach Berlin fahren?“

„Ja, wir wollen morgen (zusammen mit dem Bruder in Berlin) zur Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in der Frankfurter Allee, und dazu muß ich noch ein Plakat anfertigen.“

Jetzt sah ich, daß er den in jenen Tagen häufig gebrauchten Ausspruch von Rosa Luxemburg, Freiheit bedeute auch immer die Freiheit der Andersdenkenden, auf sein Plakat geschrieben hatte.

Am Abend verabschiedete ich ihn dann mit den Worten: „Na, hoffentlich geht das nicht in die Hose.“

Tags darauf verfolgten meine Frau und ich im DDR-Fernsehen die Übertragung der alljährlichen Demonstration zur Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde. Wie immer marschierte alles hinter der Führungsspitze her und bejubelte sie. Gegen Abend rief unsere Berliner Schwiegertochter an. Sie war wegen einer Beinverletzung nicht zur Demo mitgegangen. Ob sich denn die Potsdamer schon gemeldet hätten, wollte sie wissen. Das war nicht der Fall.

Aus der Tagesschau erfuhren wir, daß es am Rande der Demonstration zu Verhaftungen gekommen sei. Das West-Fernsehen berichtete von Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten auf der einen und Polizei und Staatssicherheit auf der anderen Seite. Als wir bis 21 Uhr noch immer nichts von unseren Söhnen und der Potsdamer Schwiegertochter gehört hatten, machten wir uns große Sorgen. Uns wurde klar, daß unsere Kinder dabeisein mußten.

Am Montag war von 100 Verhaftungen die Rede. Westliche Reporter hatten am Ort des Geschehens gefilmt, wobei sie jedoch stark behindert worden waren. Dank ihrer Anwesenheit gingen die Geschehnisse in Windeseile um die Welt. Wäre das nicht der Fall gewesen, wären die Verhafteten sang-und klanglos für längere Zeit in irgendwelchen Gefängnissen verschwunden.

Unsere beiden Söhne und die Schwiegertochter waren am Sonntag in Richtung Frankfurter Tor gefahren und hatten ihren Trabi in der Nähe abgestellt. Am Treffpunkt waren bereits viele Menschen versammelt, darunter Mitarbeiter der Staatssicherheit in Zivil. Noch ehe sich die Demonstranten recht orientieren, geschweige denn formieren konnten, waren sie umstellt. Von Polizei und Staatssicherheit wurden sie zur Seite abgedrängt und auf LKWs gezwungen. Viele junge Leute fanden sich zusammengepfercht irgendwo wieder.

Weiterhin ohne Nachricht von ihrem Mann, begab sich die Berliner Schwiegertochter am Dienstag, dem 19. Januar, zum Generalstaatsanwalt, wo ihr mitgeteilt wurde, daß die drei verhaftet worden seien und sich in Potsdam im Gefängnis befänden.

Zusammen mit anderen Demonstranten waren unsere Kinder in Spezialtransportern von Berlin nach Potsdam gebracht worden. Wie sie uns später schilderten, wußte keiner, wohin die Fahrt ging. Jeder saß isoliert in einer engen Kiste ohne Fenster. Keiner wußte etwas vom anderen. Am Zielort mußten sie sich ausziehen und Gefangenenkleidung überziehen, in der sie dann fotografiert wurden. Mit dem Gefühl der Ohnmacht saß jeder in einer engen Einzelzelle bei ständiger Beleuchtung und ohne zu wissen, was auf ihn zukam. Dazwischen Verhöre, Türenschlagen und Schritte der Posten draußen. Manchmal wurden sie zum Freigang in einen Lichthof geführt, einen Betonkäfig von etwa zwei mal zwei Metern, der oben mit Draht abgedeckt und von den Posten einsehbar war. Als ihre Zellentür einmal geöffnet wurde, hörte unsere Schwiegertochter die Stimme ihres Mannes. Jetzt wußte sie, er war ebenfalls hier.

Am 20. Januar erreichte uns folgendes Schreiben des Generalstaatsanwalts mit Datum vom 18. Januar 1988:

Gegen Ihren Sohn ... wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Haftbefehl erlassen, da er dringend verdächtig ist, eine strafbare Handlung begangen zu haben. Ihr Sohn befindet sich in der Untersuchungshaftanstalt Potsdam. Sie haben die Möglichkeit, monatlich vier Briefe zu schreiben. Äußerungen über die Straftat sind darin nicht gestattet. Paketsendungen können nicht entgegengenommen werden. Geldsendungen von monatlich bis zu 50 Mark (nur per Postanweisung) sind zulässig ...

In der Zionskirche in Berlin-Prenzlauer Berg, wo sich in diesen Tagen Abend für Abend Hunderte von Menschen versammelten, bekam unsere Schwiegertochter am 20. Januar den Tip, sich an einen kirchlichen Rechtsanwalt in der Sophienstraße zu wenden. Gleich am nächsten Tag begaben meine Frau und ich uns dorthin. Eine düstere Gegend. Meine Frau ging in das Haus und ich beobachtete die Straße, ob uns eventuell jemand gefolgt sei oder das Haus im Visier habe. Der Anwalt war nicht anwesend, er sei zur Zeit in Rostock, wir sollten gegen Abend noch einmal nachfragen.

Später hörten wir, daß dieser Anwalt mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet haben soll. Ohne Ergebnis fuhren wir zur Wohnung unseres Sohnes in Berlin, wo uns die Schwiegertochter aufgeregt mitteilte, daß sie im Rechtsanwaltsbüro von Dr. Vogel noch für denselben Nachmittag einen Termin erhalten habe. Während die 6jährige Enkeltochter mit ihrer 10jährigen Cousine – versehen mit den erforderlichen Verhaltensmaßregeln – in der Wohnung blieben, fuhren wir drei nach Friedrichsfelde. Im Büro von Dr. Vogel wurden wir von einem seiner Mitarbeiter sehr zuvorkommend empfangen. Unser Anliegen bestand eigentlich nur darin, für den uns angekündigten Prozeß einen Rechtsanwalt zu engagieren.

Unser Gesprächspartner erklärte seine Bereitschaft, verwies jedoch auf das kommende Wochenende, das wir unbedingt erst abwarten sollten. Es werde sich „etwas bewegen“, nur könne er jetzt noch nicht darüber reden. Wir wunderten uns noch sehr darüber, daß die Akten, die der Anwalt aus seinem Schreibtisch hervorholte, Daten unserer Söhne enthielten. Optimistisch gestimmt, fuhren wir zurück. Bald würde die Familie wieder beisammen sein.

Allein in der Wohnung, hatten die beiden Enkeltöchter in der Zwischenzeit versucht, Griesbrei zu kochen, es aber doch für sinnvoller gehalten, das Produkt ihres Bemühens in die Toilette zu schütten. Nach einer anderweitigen kleinen Stärkung kehrten wir nach Potsdam zurück.

Am nächsten Morgen, wir saßen noch beim Frühstück, erhielten wir einen Anruf von der Abteilung Inneres des Rates der Stadt. Man müsse uns wegen der Dinge, die auf uns zukämen, dringend sprechen. Wann sie kommen könnten?