Die Geschichte "Verbotenes Tun" steht in dem Buch

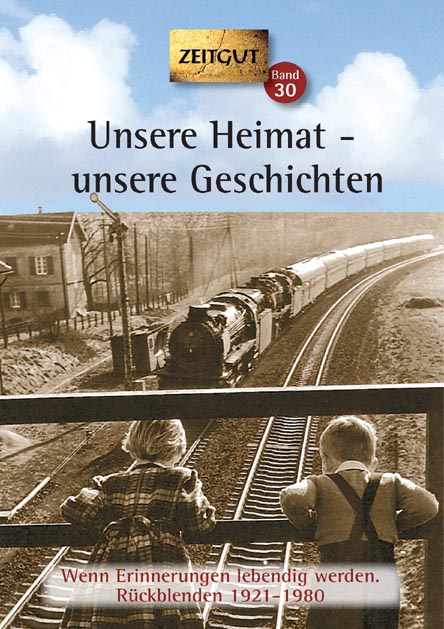

Unsere Heimat - unsere Geschichten

Rückblenden 1921 - 1980

zum Shop »

Unsere Heimat - unsere Geschichten

Rückblenden 1921 - 1980

zum Shop »

Ein wichtiges Utensil: Mit diesem Blockwagen transportierten

wir Kinder Kohlen, Kartoffeln und vieles mehr. Ich stehe ganz rechts.

Geschichte von Elisabeth Balzer

Flensburg 1939-1948

Kindheit im Krieg

(gekürzte Fassung)

„Auf nach Krakau!“ stand an dem Zug in Flensburg-Weiche. Väter und Söhne verabschiedeten sich und ließen ihre Familien in der Heimat allein zurück. Unser Leben zu Hause änderte sich. Abends gingen Luftschutzwarte um die Häuser und kontrollierten unsere Verdunkelung. Wir trugen Leuchtplaketten an den Mänteln, damit wir uns nicht gegenseitig umrannten. Auf den Straßen war es stockfinster. Beim Kaufmann bezahlten wir jetzt zweimal: einmal mit Geld und einmal mit Lebensmittelkarten. An der Kasse hing eine Schere, damit schnitt der Kaufmann die Abschnitte ab und klebte sie abends auf Karton. Für Kleidung gab es Kleiderkarten und für Schuhe Bezugsscheine.

„Räder müssen rollen für den Sieg“ stand nun an den Zügen. Es war sehr umständlich, von hier nach da zu kommen. Oft mußte man auf Bahnhöfen lange warten oder gar übernachten, die Transporte an die Front hatten Vorrang. Im Abteil für Reisende mit Traglasten ging es recht turbulent zu: Kartoffeln, Kohl, Äpfel wurden in Säcken oder Körben hin- und hertransportiert, genauso wie lebende Kaninchen, Enten, Gänse und Eintagsküken. Das Gepäck stand in der Mitte des Abteils, hölzerne Sitzbänke drumherum.

Wir Kinder hatten uns mit den Zeitumständen, so ernst sie auch waren, eingerichtet, paßten uns den Verhältnissen an und blieben so Kinder. Es gab eine Kultfigur: der Kohlenklau, ein Männchen mit einem Sack auf dem Rücken, in Büchern und Zeitschriften abgebildet. Es durfte nicht unnötig geheizt oder Licht angemacht werden. Überall lauerte der Kohlenklau. Er war immer gegenwärtig und in aller Munde. Eine geglückte Propagandafigur.

Wenn in der Nacht unsere Fliegerabwehrkanonen (Flak) geschossen hatten, liefen wir am anderen Morgen auf die Straße und suchten Flaksplitter. Eckige, scharfe Eisensplitter, die wir nach Größe und Form sortierten, untereinander tauschten und in Zigarrenkisten aufbewahrten. Aus den Zeitungen schnitten wir Bilder von Soldaten aus, die mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet waren, kannten sie mit Namen und klebten sie in Hefte. Fast jedes Haus besaß einen Volksempfänger. Zwischen den Nachrichten gab es Sondermeldungen, wie erfolgreich die Front begradigt worden war. Oft war die Nacht recht kurz. Wir saßen viele Stunden lang im Luftschutzkeller.

Am 22. Juni 1941 brach der Krieg mit Rußland aus. Die Soldaten wurden jünger und unsere Lehrer älter. Man sah immer mehr schwarzgekleidete Frauen auf den Straßen. Lebensmittel wurden knapper, die Rationen kleiner. Wir sammelten zu jeder Jahreszeit: Schafwolle von den Zäunen, Holz im Wald und die winzigen Bucheckern. Letztere lieferten wir im Ernährungsamt ab und bekamen dafür Speiseöl in Flaschen. Aber es war sehr mühevoll. Auf den Feldern rafften wir Kartoffeln und Ähren zusammen. Auf dem Güterbahnhof liefen wir zwischen den Schienen, sortierten die Steinkohle aus der Schlacke heraus, taten sie in einen Sack und fuhren sie mit dem Blockwagen nach Hause. Wenn ein Zug sich näherte, sprangen wir zur Seite und sammelten dann weiter.

Trotz allem hatten wir unseren Spaß. So improvisierten wir Theaterstücke in einer Lehmkuhle mit ausgegrabenen Stufen als Sitzplätze für die Gäste. Manch ein Gast entdeckte sein Ballkleid auf der Bühne. Wir hatten viel Spaß, auch bei den Vorbereitungen. Wie alle Kinder in dieser Zeit spielten wir mit Bällen, Springtauen und Kreiseln – und es gab keine gefährlichen Straßen.

Der Krieg im Osten wurde immer härter. Für unsere Soldaten packten wir Pakete, buken Kuchen, schrieben Briefe und bekamen Briefe. Wir saßen in einem Garten, an eine Mauer gelehnt, und strickten aus kleinen bunten Wollresten Pulswärmer und Quadrate für eine Wolldecke. Jedes einzelne Quadrat wurde mit Stoff gefüttert und zu einer Wolldecke zusammengenäht. Dabei halfen uns dann die Größeren.

In den Heimnachmittagen bereiteten wir Päckchen für unsere Soldaten an der Front vor. Wir saßen in einem Garten, an eine Mauer

gelehnt, und strickten aus kleinen bunten Wollresten Pulswärmer und Quadrate

für eine Wolldecke.

1944 trafen die ersten Flüchtlingsschiffe von Ostpreußen undPommern in Flensburg ein. Die Flüchtlinge wurden auf Familien inSchleswig-Holstein verteilt. Mit Schrecken hörten wir von versenkten Schiffenin der Ostsee. Der Krieg näherte sich mit unvorstellbarem Grauen.

Im Mai 1945 war der Krieg zu Ende.

Im Herbst begann die Schule wieder, und dort gab es fürjeden Schüler die Hoover- oder Schweden-Speisung*). Das war ein Segen für unsKinder. Gut organisiert kam jeden Vormittag ein Lastwagen, der die Suppebrachte. Es gab verschiedene Sorten: entweder Schokoladen-, Keks-Vanille- oderBohnensuppe mit Soja. Diese Hooverspeisung hat es viele Jahre gegeben.

Der Schulunterricht fiel allerdings bald wieder aus, dieSchulen wurden zu Lazaretten umfunktioniert. Meine Freundin Angeli und ichbesuchten verwundete Soldaten und erledigten Botengänge, luden auch maljemanden nach Hause zum Essen ein. Eines Tages kamen wir aber nur bis auf denFlur. Gebeugte, ausgemergelte, hohläugige Gestalten mit einer grauen Wolldeckeüber dem kahlgeschorenen Kopf schlichen über die Flure und starrten vor sichhin. Es waren russische Gefangene, die in der Nacht mit einem Transportgekommen waren. Die deutschen verwundeten Soldaten hatte man auf verschiedeneKrankenhäuser verteilt. So nah hatte ich den Krieg noch nie gesehen, sovielGrauen in den Gesichtern noch nie wahrgenommen.

Dann kam der eiskalte Winter 1946/47. Wir nannten ihn denRübenwinter. Das Thermometer sank auf minus 30 bis minus 34°C. Die Schule fielwieder aus, sie konnte nicht geheizt werden. Aber die Schulspeisung liefweiter. Man rückte dichter zusammen. Ein ehemaliger Lehrer holte dieNachbarskinder zu sich und unterrichtete Englisch.

Die bedrückte Stimmung der Erwachsenen übertrug sich auchauf uns Kinder. Viele junge Männer waren aus dem Krieg nicht zurückgekommenoder, wie mein älterer Bruder, mit schweren Verwundungen. Etliche Männer hattenAmputationen. Traurige Nachrichten von gefallenen Vettern erreichten uns. Indieser Zeit erkrankte meine Mutter an Lungenentzündung. Es ging ihr sehrschlecht. Ein Aufenthalt im Krankenhaus war zu dieser Zeit nicht ratsam, einArzt aus der Nachbarschaft betreute sie. Ich habe manche Nacht bei ihr gewacht.Eine Nachbarin half uns im Haus und auch bei der Pflege meiner Mutter. MeinVater war nicht zu Hause, er war zeitweise interniert. Wir waren alle erschöpftund am Tiefpunkt angelangt. Wie lange würden wir noch durchhalten?

Die Lebensmittel wurden noch knapper. Onkel Otto schickteuns mit der Bahn zwei Ziegen. An einem Strick zogen wir sie nach Hause. Ineinem Schuppen neben dem Haus hielten wir Hühner, pro Person war ein Huhnerlaubt. Die bekamen nun eine Leiter ins Obergeschoß, und unten zogen dieZiegen ein. Malchen und Susi waren sehr störrisch, und es war eine Kunst, siezu melken. Auf dem Schulweg nahm mein jüngerer Bruder die Ziegen mit und bandsie an einem Grabenrand fest, wo sie Gras fraßen. Mittags brachte er sie wiedermit nach Hause.

Nach der Währungsreform 1948 verbesserte sich die Versorgungschlagartig. Es gab noch Lebensmittelkarten, aber der Kaufmann nahm sie oft garnicht mehr an. Das leidige Schlangestehen blieb aus. Es ging wieder aufwärts.

zum Shop »

Im Mai 1945 war der Krieg zu Ende.

Im Herbst begann die Schule wieder, und dort gab es fürjeden Schüler die Hoover- oder Schweden-Speisung*). Das war ein Segen für unsKinder. Gut organisiert kam jeden Vormittag ein Lastwagen, der die Suppebrachte. Es gab verschiedene Sorten: entweder Schokoladen-, Keks-Vanille- oderBohnensuppe mit Soja. Diese Hooverspeisung hat es viele Jahre gegeben.

Der Schulunterricht fiel allerdings bald wieder aus, dieSchulen wurden zu Lazaretten umfunktioniert. Meine Freundin Angeli und ichbesuchten verwundete Soldaten und erledigten Botengänge, luden auch maljemanden nach Hause zum Essen ein. Eines Tages kamen wir aber nur bis auf denFlur. Gebeugte, ausgemergelte, hohläugige Gestalten mit einer grauen Wolldeckeüber dem kahlgeschorenen Kopf schlichen über die Flure und starrten vor sichhin. Es waren russische Gefangene, die in der Nacht mit einem Transportgekommen waren. Die deutschen verwundeten Soldaten hatte man auf verschiedeneKrankenhäuser verteilt. So nah hatte ich den Krieg noch nie gesehen, sovielGrauen in den Gesichtern noch nie wahrgenommen.

Dann kam der eiskalte Winter 1946/47. Wir nannten ihn denRübenwinter. Das Thermometer sank auf minus 30 bis minus 34°C. Die Schule fielwieder aus, sie konnte nicht geheizt werden. Aber die Schulspeisung liefweiter. Man rückte dichter zusammen. Ein ehemaliger Lehrer holte dieNachbarskinder zu sich und unterrichtete Englisch.

Die bedrückte Stimmung der Erwachsenen übertrug sich auchauf uns Kinder. Viele junge Männer waren aus dem Krieg nicht zurückgekommenoder, wie mein älterer Bruder, mit schweren Verwundungen. Etliche Männer hattenAmputationen. Traurige Nachrichten von gefallenen Vettern erreichten uns. Indieser Zeit erkrankte meine Mutter an Lungenentzündung. Es ging ihr sehrschlecht. Ein Aufenthalt im Krankenhaus war zu dieser Zeit nicht ratsam, einArzt aus der Nachbarschaft betreute sie. Ich habe manche Nacht bei ihr gewacht.Eine Nachbarin half uns im Haus und auch bei der Pflege meiner Mutter. MeinVater war nicht zu Hause, er war zeitweise interniert. Wir waren alle erschöpftund am Tiefpunkt angelangt. Wie lange würden wir noch durchhalten?

Die Lebensmittel wurden noch knapper. Onkel Otto schickteuns mit der Bahn zwei Ziegen. An einem Strick zogen wir sie nach Hause. Ineinem Schuppen neben dem Haus hielten wir Hühner, pro Person war ein Huhnerlaubt. Die bekamen nun eine Leiter ins Obergeschoß, und unten zogen dieZiegen ein. Malchen und Susi waren sehr störrisch, und es war eine Kunst, siezu melken. Auf dem Schulweg nahm mein jüngerer Bruder die Ziegen mit und bandsie an einem Grabenrand fest, wo sie Gras fraßen. Mittags brachte er sie wiedermit nach Hause.

Nach der Währungsreform 1948 verbesserte sich die Versorgungschlagartig. Es gab noch Lebensmittelkarten, aber der Kaufmann nahm sie oft garnicht mehr an. Das leidige Schlangestehen blieb aus. Es ging wieder aufwärts.

zum Shop »

Buchtipps

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »

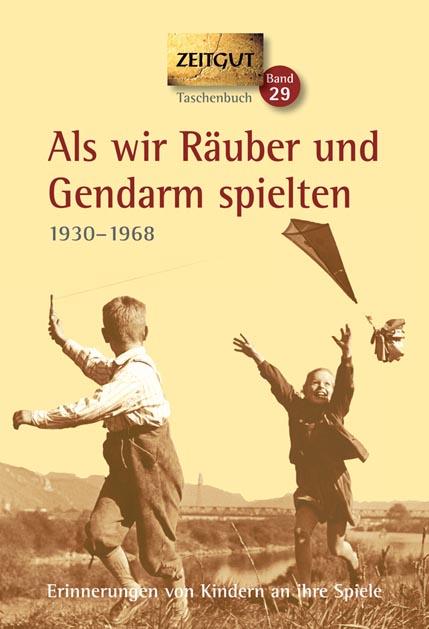

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »