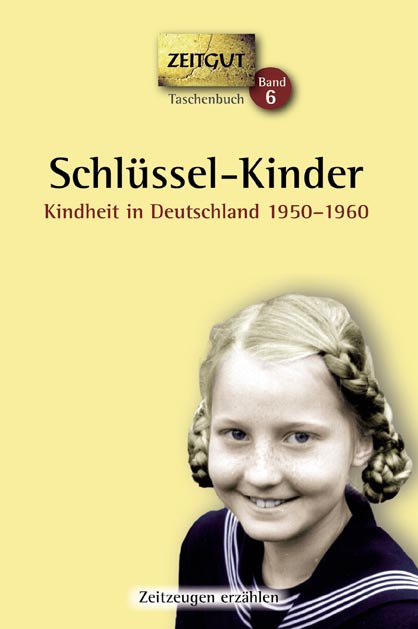

Von Trümmerfrauen und Dauerwelle

PDF »

Hawe mer heut zwei Eier?

PDF »

Der neue Haarschnitt

PDF »

Muttis große Überraschung

PDF »

Wie Elvis

PDF »

Der neue Haarschnitt

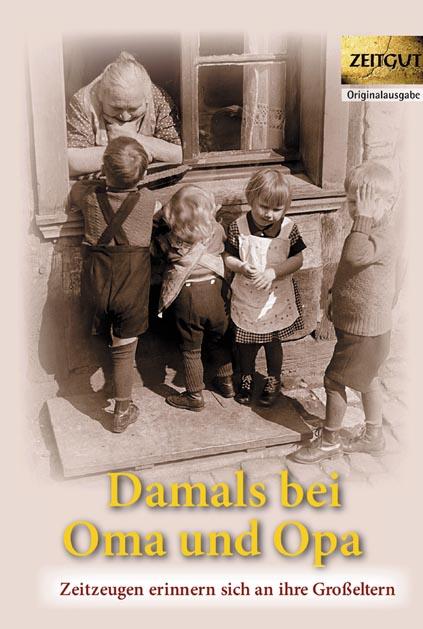

Der neue HaarschnittDas Buch "Damals bei Oma und Opa ist nicht mehr lieferbar

Fünf kostenfreie Abdrucktexte

zum Thema Friseur

Die folgenden Texte stellen wir Ihnen gern zum kostenfreien Abdruck zur Verfügung. Als Gegenleistung erwarten wir von Ihnen lediglich die Veröffentlichung eines Quellen-Hinweises mit bibliografischen Daten und einem kleinen Buchcover von mindestens 30 mm Breite. Zudem bitten wir um ein Belegexemplar. Herzlichen Dank!

________________

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine Veröffentlichung unserer Texte planen.

________________

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine Veröffentlichung unserer Texte planen.

Die Abbildungen zu den Geschichten und die Buchcover in Druckqualität senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Zeitgut Verlag, Lydia Beier, Tel. 030 70209314 oder lydia.beier@zeitgut.com

Zeitgut Verlag, Lydia Beier, Tel. 030 70209314 oder lydia.beier@zeitgut.com

Von Trümmerfrauen und Dauerwelle

(3.270 Zeichen)

Während Tante Kathi, rechts, und viele andere Frauen beim

Friseur die Dauerwelle „erlitten“, trugen wir Mädchen (links Dorothea Voigtländer) von

nun an die Haare in neuer Flechtform rund um den Kopf. Eine Aufnahme von

der ersten Ferienreise ins nahe Hunsrück 1952.

Bonn/Rhein,

Nordrhein-Westfalen; 1945–1951

Von Trümmerfrauen und Dauerwelle

Dorothea F. Voigtländer

Tante Kathi war eine klassische Trümmerfrau. Sie trug jahrelang ein Kopftuch, das sie von hinten nach vorne über dem Kopf zuknotete. Mit diesem Outfit gehörte sie einfach dazu. Rissig ihre Hände, schmal ihr Mund und der Rücken tat immer weh. Giftige Blicke hin zu den Frauen mit kleinen Kindern, die keine Trümmerfrauen sein „mußten“, weil sie die Kleinen stillten. So jedenfalls hieß die offizielle Version.

In Bonn hatte es auch Bomben gehagelt, vor allem in jenem Oktober 1944 am hellichten Tag. Die Altstadt war weg, in der Stadtmitte, am Friedensplatz, hatte es viele Opfer gegeben. In unserer Gegend war jedes zweite oder dritte Haus getroffen worden. Zuerst wurde nur ein kleiner Durchgang für die Straße freigelegt; noch Jahre später hörte man sie klopfen und fegen, sorgsam jeden Stein behandeln, sortieren nach Größe und Haltbarkeit. Eine Staubwolke lag über den Sonder-Baustellen, wo Trümmerfrauen die alten Steine für neugeplante Häuser sachkundig von Hand bearbeiteten.

Aber schließlich kam so etwas wie Ordnung in die „Baustellen“. Und da galt es aufzupassen, daß niemand die besten Steine klaute. Denn Reparaturen waren mehr oder weniger fast überall notwendig geworden. Tante Kathi stand nicht selten Wache, um die sauber geschichteten Steine vor räuberischen Übergriffen gewisser Nachbarn zu bewachen. Dann gab es Ärger und laute Schimpfereien. Mancher Streit sollte Jahrzehnte halten. Nachbarschaftskrach als Kriegserbe!

Eines Tages kam eine schicke Frau durch die Türe: frisch dauergewelltes, glänzendes dunkelbraunes Haar, strahlende Augen, ein neuer Rock und sogar Nylonstrümpfe an den zarten Beinen und, oh Sünde, mit Lippenstift!

Doch als diese „fremde“ Frau den Mund aufmachte, war allen klar, daß das nur Tante Kathi sein konnte. Noch nie hatten wir Kinder sie ohne ihr Trümmertuch gesehen. Nun machten sich Schönheit und Wohlstand breit.

Dauerwellen waren groß in Mode. Strähniges Haar war verpönt. Also machten wir Kinder uns auch auf den Weg zum Friseur und wollten eine Dauerwelle statt der Zöpfe. Der Friseur aber wies uns entsetzt zurück, da sollten wir erst einmal die Mutter fragen, und außerdem sei das zu teuer. Erschrocken sahen wir auf die Frauen in den Friseursesseln mit den vielen winzigen Röllchen auf den Köpfen, atmeten einen entsetzlich bissigen Gestank im Raum, daß uns die Augen tränten. Das also mußte man „erleiden“, um dauergewellte Haare zu bekommen! Nein danke.

Phantasievoll änderten wir unsere ewig langgeflochtenen Zöpfe in Schnecken über den Ohren oder als Kranz um den Kopf. Einfach war das auch nicht, aber wir halfen uns dabei gegenseitig. Ein neues Outfit auch für die heranwachsenden Mädchen der frühen fünfziger Jahre. Schließlich war Bonn die Bundeshauptstadt, wo Staatsbesucher wie Könige und Prinzen eintrafen. Da mußte man schick sein!

Und noch etwas Positives hatte die neue Jungmädchen-Frisur: Daß nämlich die Jungen uns in der Schule nicht mehr die Zöpfe an den Stuhl festbinden konnten.

Unsere erste Dauerwelle kam dann zur Tanzschulzeit, als die pickeligen Jünglinge noch lernen mußten, wie man einen richtigen Handkuß haucht, und wir Mädchen uns mit Mutters Parfum in eine lustvolle Duftwolke hüllten.

Von Trümmerfrauen und Dauerwelle

Dorothea F. Voigtländer

Tante Kathi war eine klassische Trümmerfrau. Sie trug jahrelang ein Kopftuch, das sie von hinten nach vorne über dem Kopf zuknotete. Mit diesem Outfit gehörte sie einfach dazu. Rissig ihre Hände, schmal ihr Mund und der Rücken tat immer weh. Giftige Blicke hin zu den Frauen mit kleinen Kindern, die keine Trümmerfrauen sein „mußten“, weil sie die Kleinen stillten. So jedenfalls hieß die offizielle Version.

In Bonn hatte es auch Bomben gehagelt, vor allem in jenem Oktober 1944 am hellichten Tag. Die Altstadt war weg, in der Stadtmitte, am Friedensplatz, hatte es viele Opfer gegeben. In unserer Gegend war jedes zweite oder dritte Haus getroffen worden. Zuerst wurde nur ein kleiner Durchgang für die Straße freigelegt; noch Jahre später hörte man sie klopfen und fegen, sorgsam jeden Stein behandeln, sortieren nach Größe und Haltbarkeit. Eine Staubwolke lag über den Sonder-Baustellen, wo Trümmerfrauen die alten Steine für neugeplante Häuser sachkundig von Hand bearbeiteten.

Aber schließlich kam so etwas wie Ordnung in die „Baustellen“. Und da galt es aufzupassen, daß niemand die besten Steine klaute. Denn Reparaturen waren mehr oder weniger fast überall notwendig geworden. Tante Kathi stand nicht selten Wache, um die sauber geschichteten Steine vor räuberischen Übergriffen gewisser Nachbarn zu bewachen. Dann gab es Ärger und laute Schimpfereien. Mancher Streit sollte Jahrzehnte halten. Nachbarschaftskrach als Kriegserbe!

Eines Tages kam eine schicke Frau durch die Türe: frisch dauergewelltes, glänzendes dunkelbraunes Haar, strahlende Augen, ein neuer Rock und sogar Nylonstrümpfe an den zarten Beinen und, oh Sünde, mit Lippenstift!

Doch als diese „fremde“ Frau den Mund aufmachte, war allen klar, daß das nur Tante Kathi sein konnte. Noch nie hatten wir Kinder sie ohne ihr Trümmertuch gesehen. Nun machten sich Schönheit und Wohlstand breit.

Dauerwellen waren groß in Mode. Strähniges Haar war verpönt. Also machten wir Kinder uns auch auf den Weg zum Friseur und wollten eine Dauerwelle statt der Zöpfe. Der Friseur aber wies uns entsetzt zurück, da sollten wir erst einmal die Mutter fragen, und außerdem sei das zu teuer. Erschrocken sahen wir auf die Frauen in den Friseursesseln mit den vielen winzigen Röllchen auf den Köpfen, atmeten einen entsetzlich bissigen Gestank im Raum, daß uns die Augen tränten. Das also mußte man „erleiden“, um dauergewellte Haare zu bekommen! Nein danke.

Phantasievoll änderten wir unsere ewig langgeflochtenen Zöpfe in Schnecken über den Ohren oder als Kranz um den Kopf. Einfach war das auch nicht, aber wir halfen uns dabei gegenseitig. Ein neues Outfit auch für die heranwachsenden Mädchen der frühen fünfziger Jahre. Schließlich war Bonn die Bundeshauptstadt, wo Staatsbesucher wie Könige und Prinzen eintrafen. Da mußte man schick sein!

Und noch etwas Positives hatte die neue Jungmädchen-Frisur: Daß nämlich die Jungen uns in der Schule nicht mehr die Zöpfe an den Stuhl festbinden konnten.

Unsere erste Dauerwelle kam dann zur Tanzschulzeit, als die pickeligen Jünglinge noch lernen mußten, wie man einen richtigen Handkuß haucht, und wir Mädchen uns mit Mutters Parfum in eine lustvolle Duftwolke hüllten.

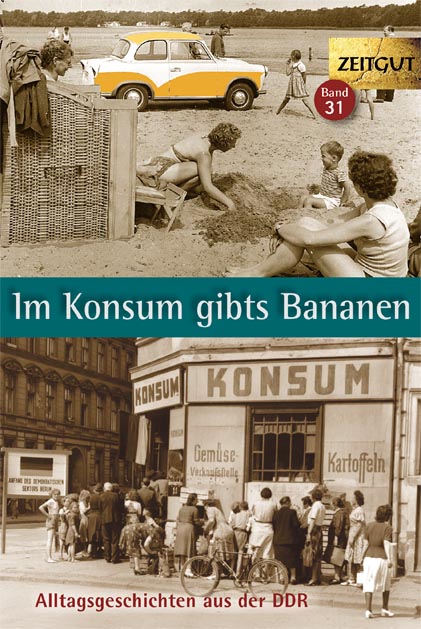

Schlüssel-Kinder

Kindheit in Deutschland 1950-1960

Reihe Zeitgut Band 6

336 Seiten, viele Abbildungen, Taschenbuch

ISBN 978-3-86614-156-8

Zeitgut Verlag, Berlin. www.zeitgut.com

Kindheit in Deutschland 1950-1960

Reihe Zeitgut Band 6

336 Seiten, viele Abbildungen, Taschenbuch

ISBN 978-3-86614-156-8

Zeitgut Verlag, Berlin. www.zeitgut.com

Anleitung

zur Handhabung der Wickler für die Dauerwelle. Erfunden wurde die Methode 1906

von dem deutschen Frisör Karl Nessler (1872–1951), der sie 1908 in London

patentieren ließ. 1914 mußte Nessler England verlassen und wanderte in die USA

aus, wo er mit seiner Erfindung ein großes Frisör-Unternehmen mit zeitweise

mehreren hundert Angestellten betrieb. Bei dem chemischen Umformungsprozeß

wurden glatte Haare früher unter Hitze gewellt oder gelockt, seit 1947 ist die

Kalt-Dauerwelle üblich.

Grafikquelle: Frisör-Museum Heinz Zopf, Eckernförde

Grafikquelle: Frisör-Museum Heinz Zopf, Eckernförde

Hawe mer heut zwei Eier?

(3.324 Zeichen)

Allmendfeld bei Gernsheim/Rhein, Hessen; 1945/46

„Hawe mer heut‘ zwei Eier?“

Gertrud Höhenberger

Die Not unter der Stadtbevölkerung wurde gegen Ende des Krieges und vor allem danach immer größer. Essen war knapp. Auch auf Lebensmittelkarten konnte man nichts mehr bekommen. Auf unserem Bauernhof erschienen bald täglich hungrige Menschen, hauptsächlich aus Darmstadt. Sie waren schon froh, wenn sie ein paar Kartoffeln erhielten. Unsere Mutter schickte keinen weg.

Zur Erntezeit kamen die Menschen meist mit einem Handwägelchen oder Fahrrad und baten die Bauern, auf den Feldern liegengebliebene Ähren auflesen oder Kartoffeln stoppeln zu dürfen. Ihre schwerbepackten Wagen und Räder schoben sie dann bis nach Darmstadt. Glücklich, wer von ihnen noch etwas zum Tauschen besaß. Die Menschen boten den Bauern ihre letzten Stoffe, Geschirr oder Bettwäsche gegen Eßbares, selbst vom Familiensilber trennten sie sich.

Jeder Hof hatte seine festen „Hamsterer“. Noch gut erinnere ich mich an zwei Männer und eine Frau, die regelmäßig zu uns auf den Hof kamen: Da war Herr Seibert, der jede Woche bescheiden nachfragte: „Hawe mer heut‘ zwei Eier?“

Aus Frankfurt kam Herr Schäfer. Er schleppte Tauschobjekte an, von denen wir manches noch nie gesehen hatten und nicht kannten, zum Beispiel einen Zimmerspringbrunnen und ein Xylophon. Einmal brachte er sogar einen Wirtshaustisch, den er vom Bahnhof in Gernsheim bis zu uns auf dem Rücken getragen hatte. Der Tisch, lang und schmal, existiert heute noch.

Herr Schäfer half im Stall und auf dem Feld. Dafür hat er bei uns mitgegessen, das war in jener Zeit wohl der beste Lohn. Im Sommer 1946 fuhr ich mit ihm nach Frankfurt, um mir irgendwo zwischen den Ruinen der zerstörten Stadt die Zöpfe abschneiden zu lassen. Ich war 14 Jahre alt und wollte mich für die erste Kerb – die erste Kirchweih – nach dem Krieg im Dorf hübschmachen lassen. Herr Schäfer führte mich zwischen Schutthalden in einen Friseursalon, der in einem Kellerraum eingerichtet war. Der Salon war mit allem ausgestattet, was man für Dauerwellen benötigte, Gerätschaften, die es längst nicht mehr gibt. Ich wurde mit mindestens 30 elektrischen Schnüren verkabelt, an jedem Dauerwellenwickler hing eine. Bezahlt habe ich mit 20 Eiern und einem Stück Speck. Die neue Frisur sah recht hübsch aus, aber als ich die Haare das erste Mal wusch, standen sie wie ein Mopp zu Berge!

Damit mochte ich dann doch nicht zur Kerb gehen. Nur gut, daß die Dauerwellen wieder rauswuchsen.

Von Frau Grafe aus Pfungstadt erhielt ich Stoff für mein Vorstellungskleid. Ihr Mann war in Rußland gefallen. Mit den beiden Söhnen, zehn und vierzehn Jahre alt, war sie aus Dresden geflohen. Die drei hatten dort Schreckliches erlebt. Besonders der jüngere Sohn litt unter den Folgen. Er war traumatisiert und leider auch Bettnässer. Frau Grafe ließ den Jungen manchmal für ein paar Tage bei uns, damit er sich richtig sattessen konnte. Auch nachdem die Versorgung etwas besser geworden war, kam Frau Grafe noch zu uns.

Eines Tages erschien sie mit der traurigen Nachricht, daß sich ihr jüngerer Sohn das Leben genommen hatte. Der ältere Sohn wurde Pfarrer. Jahre später traf ich Frau Grafe, die inzwischen in einem Altenwohnheim in Pfungstadt lebte, noch ein paarmal wieder. Sie hatte sich seelisch und körperlich nie mehr von ihrem Leidensweg erholt.

Also packten wir es an

Deutschland 1945-1947

Reihe Zeitgut Band 21

384 Seiten, viele Abbildungen, gebunden

ISBN 978-3-86614-121-6

Zeitgut Verlag Berlin. www.zeitgut.com

Deutschland 1945-1947

Reihe Zeitgut Band 21

384 Seiten, viele Abbildungen, gebunden

ISBN 978-3-86614-121-6

Zeitgut Verlag Berlin. www.zeitgut.com

Der neue Haarschnitt

(6.105 Zeichen)

Konfirmationsfoto

1947 - von rechts: meine Mutter, mein Bruder Horst, Tante Malchen, ich, mein

Opa, Tante Martha und mein Cousin Eberhard

Breslau – Trebnitz, Schlesien – Magdeburg,

Sachsen-Anhalt; 1944 / 1950

Der neue Haarschnitt

Günter Lehnhardt

Im Frühjahr 1944 begann man, in den Grünanlagen Breslaus, beispielsweise am Waschteich, im Zickzack sogenannte Splittergräben auszuheben. In diesen Gräben sollten die Bewohner bei überraschenden Fliegerangriffen Schutz suchen. Meine Schule wurde evakuiert. Die Schüler und Lehrer kamen nach Habelschwerdt im Riesengebirge. Wer bei Verwandten in der Nähe von Breslau zur Schule gehen könne, sollte sich dort bewerben. Ich bin sofort zu meinen Großeltern nach Trebnitz gefahren. In der Kleinstadt Trebnitz, etwa 20 Kilometer nördlich von Breslau, habe ich oft meine Ferien verbracht. Für Oma und Opa war es selbstverständlich, daß ich bei ihnen wohnen und hier die Schule besuchen konnte. Opa ist mit mir gleich zum Direktor der Schule gegangen, um mich anzumelden. Als dieser nach meinem Namen fragte und hörte, daß ich der Sohn seines ehemaligen Schülers Karl Lehnhardt – das ist mein Vater – bin, war meine Aufnahme geregelt. So lebte ich, ein zwölfjähriger Breslauer Junge, insgesamt etwa zehn Monate bei meinen Großeltern und fuhr nur am Wochenende nach Hause.

Der Unterricht in der Schule war besser als in Breslau. Auch die Lehrer waren anders, das Lernen hat mehr Spaß gemacht. Im Sommer fiel die Schule öfter mal aus. Ernteeinsatz. Auf den Obstplantagen in der Nähe des Ortes sollten wir Johannisbeeren pflücken. Das war ein mühseliges Geschäft. Wir hätten lieber Kirschen gepflückt, aber das ließ der Besitzer der Plantage nicht zu. Er befürchtete wohl, daß nicht genügend Kirschen in die Körbe kämen. Ich bin zu solchen Einsätzen meistens mit dem Fahrrad gefahren. Ich achtete stets darauf, daß ich rechtzeitig zum Essen zurück war. Bei Oma war der Tag genau eingeteilt, und die Essenzeiten waren einzuhalten. Es schmeckte alles so gut: Klöße, Bratkartoffeln, Stampfkartoffeln, Kartoffelsalat und was es sonst alles gab, nicht zu vergessen das Gebackene. – Daß Omas gut kochen können, ist bis heute so geblieben und hat sicher etwas mit der Lebenserfahrung zu tun.

Ja, Oma war preußisch korrekt, Opa ebenfalls und drückte das auch durch seinen Haarschnitt aus. Der war sehr kurz, wir Jungen nannten dieses Minimum an Haar „Streichholzlänge“.

Wie lief ich herum?

Nicht etwa ungepflegt, aber meine Frisur glich eher einem Fassonschnitt.

Eines Tages mußte ich zum Frisör und Oma kam mit in den Frisörladen hinein. Ich setzte mich arglos auf den Stuhl. Oma unterhielt sich mit dem Meister – das ist in einem kleinen Ort nichts Besonderes, da sich die Leute meistens kennen. Hätte ich nur eine Ahnung gehabt, was mich erwartet, ich wäre aufgesprungen und weggelaufen!

So nahm das Unheil seinen Lauf. Der Frisör band mir den Umhang um den Hals. Ich blickte noch immer nichtsahnend in den Spiegel, während er seine Haarschneidemaschine in die Hand nahm, diese über meinem rechten Ohr ansetzte und schnurstracks über meinen Kopf zum linken Ohr fuhr. Das ging schneller, als ich es hier aufschreiben kann.

Ich blickte vollkommen verdattert in den Spiegel und dachte, ich sehe nicht richtig.

Doch da war der Haarschneider schon dabei, die restlichen Haare vom Hinterkopf herunterzuholen. Vorne blieb nur noch ein kleiner Puschel stehen. Ich hätte heulen können vor Wut.

Meine schönen gepflegten Haare! Das war Omas Werk! Die „Wolle“ war ab. Noch kürzer als preußisch kurz. Nun aber nichts wie raus aus dem Laden und auf dem schnellsten Weg nach Hause!

„Wie siehst du denn aus?“ empfing mich mein Opa.

Er konnte sich schon denken, daß Oma dahinter steckte. Nun, es war nicht mehr zu ändern.

Opa tröstete mich: „Nach einer Woche sind die Haare schon wieder etwas gewachsen.“

Von nun an tastete ich jeden Morgen mit dem Handteller am Hinterkopf, aber es waren immer nur Stoppeln zu spüren.

Als ich am nächsten Tag in die Schule kam, gab es erst mal ein großes Gejohle.

„Was haben sie denn mit dir gemacht?“ riefen meine Mitschüler.

Empört berichtete ich über mein reizendes Erlebnis mit Oma im Frisörladen und wurde von meinen Schulkameraden ehrlich bedauert. „Das war ja wirklich eine Pechsträhne“, meinten sie mitfühlend.

Als ich das Geschäft meiner ebenfalls in Trebnitz wohnenden Tante Malchen betrat, schlug auch sie die Hände über dem Kopf zusammen. Sie wußte es gleich: Oma hatte etwas gegen die „langen Loden“ und ich war das Opfer. Auch Tante Malchen tröstete mich, daß die Haare bald wieder nachwachsen würden.

Am Sonnabend fuhr ich nach der Schule nach Hause zu meiner Mutter und meinem Bruder Horst in Breslau. Meistens holten mich beide vom Odertorbahnhof ab. Ich dachte, diesmal wäre es eigentlich besser, sie wären bei meiner Ankunft nicht da – so wie ich aussah!

Aber natürlich erwarteten mich beide auf dem Bahnsteig – und waren schockiert. Meine Mutter wußte sofort, wer allein auf solch eine Idee hatte kommen können: „Das kann nur Oma gewesen sein!“

Einen Vorteil hatte die Sache. Ich brauchte längere Zeit nicht mehr zum Frisör zu gehen. Aber wann auch immer es wieder so weit sein würde – niemals wieder mit Oma!

Viele Jahre später, längst hatten wir unsere schlesische Heimat verlassen müssen, fuhr ich zu Besuch zu meinen Großeltern, die nun in Haldensleben wohnten. In Magdeburg mußte ich umsteigen, hatte aber noch viel Zeit bis zur Abfahrt meines nächsten Zuges. Die wollte ich für einen Frisörbesuch nutzen. Unterdessen war ich 18 Jahre alt und an einem der damaligen Mode entsprechenden Schnitt interessiert. Also ließ ich mir einen Fassonschnitt schneiden.

In der Wohnung der Großeltern angekommen, gleich nach der Begrüßung, beguckte Oma mich kritisch, so von der Seite, und sagte voller Überzeugung: „Na, mein lieber Günter, ich glaube, ich muß dir wohl eine Mark geben, damit du mal zum Frisör gehen kannst!“

Damals war Haareschneiden noch billig.

„Aber Oma“, rief ich höchst entrüstet aus, „ich habe mir doch gerade erst vorhin auf dem Magdeburger Bahnhof die Haare schneiden lassen!“

Hier war Oma dann doch mit ihrer Weisheit am Ende und – angesichts meines Alters und der veränderten Umstände – auch ihre Allgewalt über mich. Die Mark habe ich aber trotzdem von ihr bekommen.

Der neue Haarschnitt

Günter Lehnhardt

Im Frühjahr 1944 begann man, in den Grünanlagen Breslaus, beispielsweise am Waschteich, im Zickzack sogenannte Splittergräben auszuheben. In diesen Gräben sollten die Bewohner bei überraschenden Fliegerangriffen Schutz suchen. Meine Schule wurde evakuiert. Die Schüler und Lehrer kamen nach Habelschwerdt im Riesengebirge. Wer bei Verwandten in der Nähe von Breslau zur Schule gehen könne, sollte sich dort bewerben. Ich bin sofort zu meinen Großeltern nach Trebnitz gefahren. In der Kleinstadt Trebnitz, etwa 20 Kilometer nördlich von Breslau, habe ich oft meine Ferien verbracht. Für Oma und Opa war es selbstverständlich, daß ich bei ihnen wohnen und hier die Schule besuchen konnte. Opa ist mit mir gleich zum Direktor der Schule gegangen, um mich anzumelden. Als dieser nach meinem Namen fragte und hörte, daß ich der Sohn seines ehemaligen Schülers Karl Lehnhardt – das ist mein Vater – bin, war meine Aufnahme geregelt. So lebte ich, ein zwölfjähriger Breslauer Junge, insgesamt etwa zehn Monate bei meinen Großeltern und fuhr nur am Wochenende nach Hause.

Der Unterricht in der Schule war besser als in Breslau. Auch die Lehrer waren anders, das Lernen hat mehr Spaß gemacht. Im Sommer fiel die Schule öfter mal aus. Ernteeinsatz. Auf den Obstplantagen in der Nähe des Ortes sollten wir Johannisbeeren pflücken. Das war ein mühseliges Geschäft. Wir hätten lieber Kirschen gepflückt, aber das ließ der Besitzer der Plantage nicht zu. Er befürchtete wohl, daß nicht genügend Kirschen in die Körbe kämen. Ich bin zu solchen Einsätzen meistens mit dem Fahrrad gefahren. Ich achtete stets darauf, daß ich rechtzeitig zum Essen zurück war. Bei Oma war der Tag genau eingeteilt, und die Essenzeiten waren einzuhalten. Es schmeckte alles so gut: Klöße, Bratkartoffeln, Stampfkartoffeln, Kartoffelsalat und was es sonst alles gab, nicht zu vergessen das Gebackene. – Daß Omas gut kochen können, ist bis heute so geblieben und hat sicher etwas mit der Lebenserfahrung zu tun.

Ja, Oma war preußisch korrekt, Opa ebenfalls und drückte das auch durch seinen Haarschnitt aus. Der war sehr kurz, wir Jungen nannten dieses Minimum an Haar „Streichholzlänge“.

Wie lief ich herum?

Nicht etwa ungepflegt, aber meine Frisur glich eher einem Fassonschnitt.

Eines Tages mußte ich zum Frisör und Oma kam mit in den Frisörladen hinein. Ich setzte mich arglos auf den Stuhl. Oma unterhielt sich mit dem Meister – das ist in einem kleinen Ort nichts Besonderes, da sich die Leute meistens kennen. Hätte ich nur eine Ahnung gehabt, was mich erwartet, ich wäre aufgesprungen und weggelaufen!

So nahm das Unheil seinen Lauf. Der Frisör band mir den Umhang um den Hals. Ich blickte noch immer nichtsahnend in den Spiegel, während er seine Haarschneidemaschine in die Hand nahm, diese über meinem rechten Ohr ansetzte und schnurstracks über meinen Kopf zum linken Ohr fuhr. Das ging schneller, als ich es hier aufschreiben kann.

Ich blickte vollkommen verdattert in den Spiegel und dachte, ich sehe nicht richtig.

Doch da war der Haarschneider schon dabei, die restlichen Haare vom Hinterkopf herunterzuholen. Vorne blieb nur noch ein kleiner Puschel stehen. Ich hätte heulen können vor Wut.

Meine schönen gepflegten Haare! Das war Omas Werk! Die „Wolle“ war ab. Noch kürzer als preußisch kurz. Nun aber nichts wie raus aus dem Laden und auf dem schnellsten Weg nach Hause!

„Wie siehst du denn aus?“ empfing mich mein Opa.

Er konnte sich schon denken, daß Oma dahinter steckte. Nun, es war nicht mehr zu ändern.

Opa tröstete mich: „Nach einer Woche sind die Haare schon wieder etwas gewachsen.“

Von nun an tastete ich jeden Morgen mit dem Handteller am Hinterkopf, aber es waren immer nur Stoppeln zu spüren.

Als ich am nächsten Tag in die Schule kam, gab es erst mal ein großes Gejohle.

„Was haben sie denn mit dir gemacht?“ riefen meine Mitschüler.

Empört berichtete ich über mein reizendes Erlebnis mit Oma im Frisörladen und wurde von meinen Schulkameraden ehrlich bedauert. „Das war ja wirklich eine Pechsträhne“, meinten sie mitfühlend.

Als ich das Geschäft meiner ebenfalls in Trebnitz wohnenden Tante Malchen betrat, schlug auch sie die Hände über dem Kopf zusammen. Sie wußte es gleich: Oma hatte etwas gegen die „langen Loden“ und ich war das Opfer. Auch Tante Malchen tröstete mich, daß die Haare bald wieder nachwachsen würden.

Am Sonnabend fuhr ich nach der Schule nach Hause zu meiner Mutter und meinem Bruder Horst in Breslau. Meistens holten mich beide vom Odertorbahnhof ab. Ich dachte, diesmal wäre es eigentlich besser, sie wären bei meiner Ankunft nicht da – so wie ich aussah!

Aber natürlich erwarteten mich beide auf dem Bahnsteig – und waren schockiert. Meine Mutter wußte sofort, wer allein auf solch eine Idee hatte kommen können: „Das kann nur Oma gewesen sein!“

Einen Vorteil hatte die Sache. Ich brauchte längere Zeit nicht mehr zum Frisör zu gehen. Aber wann auch immer es wieder so weit sein würde – niemals wieder mit Oma!

Viele Jahre später, längst hatten wir unsere schlesische Heimat verlassen müssen, fuhr ich zu Besuch zu meinen Großeltern, die nun in Haldensleben wohnten. In Magdeburg mußte ich umsteigen, hatte aber noch viel Zeit bis zur Abfahrt meines nächsten Zuges. Die wollte ich für einen Frisörbesuch nutzen. Unterdessen war ich 18 Jahre alt und an einem der damaligen Mode entsprechenden Schnitt interessiert. Also ließ ich mir einen Fassonschnitt schneiden.

In der Wohnung der Großeltern angekommen, gleich nach der Begrüßung, beguckte Oma mich kritisch, so von der Seite, und sagte voller Überzeugung: „Na, mein lieber Günter, ich glaube, ich muß dir wohl eine Mark geben, damit du mal zum Frisör gehen kannst!“

Damals war Haareschneiden noch billig.

„Aber Oma“, rief ich höchst entrüstet aus, „ich habe mir doch gerade erst vorhin auf dem Magdeburger Bahnhof die Haare schneiden lassen!“

Hier war Oma dann doch mit ihrer Weisheit am Ende und – angesichts meines Alters und der veränderten Umstände – auch ihre Allgewalt über mich. Die Mark habe ich aber trotzdem von ihr bekommen.

Muttis große Überraschung

(2.600 Zeichen)

Herzogenrath bei Aachen; 1931

Muttis große Überraschung

Anneliese Albrecht

Friseur Laschet hatte Mutti zu einem Kurzhaarschnitt, einem hochmodernen Bubikopf, geraten oder hatte er sie gar dazu überredet? Wie mag ihr Herz geklopft haben, als sie im Spiegel sah, wie er ihren spärlichen Zopf abschnitt und das übrige Haar mit der Brennschere ondulierte und in kunstvollen Wellen um den Kopf legte!

Mutti hatte als jüngste Zöllnersfrau den Mut aufgebracht, diesen Schritt endlich zu wagen. Strahlend, doch recht spät, ich war schon von der Schule zurück, kam sie heim und stürzte in die Küche an den Kochtopf; jedoch nicht, ohne vorher in den Garderobenspiegel gesehen und die neue Frisur überprüft zu haben. Die an beiden Schläfen zur Sechs aufgebogenen „Herrenwinker“ ließ sie geschickt im übrigen Haar verschwinden.

„Mutti, du siehst schön aus!“

„Findest du?“ fragte sie glücklich lächelnd. „Deck’ schon mal den Tisch!“

Zum Mittagessen erschien Papa mit finsterer Miene. Er sah so aus, als hätte es im Amt Ärger gegeben. Meine junge verschönte Mutti glaubte doch tatsächlich, ihr Anblick, die große Überraschung des Tages, könne seine Stimmung heben.

„Na, Oskar, was sagst du nun?“ machte sie ihn auf sich aufmerksam.

Papa hob gereizt den Blick. „Ich sehe wohl nicht recht?“ polterte er los. „Dir ist es gewiß zu wohl geworden in deiner Haut, wie?“

Arme Mutti!

„Soll ich etwa so mit dir unter die Leute gehen? Schämen müßte ich mich für dich! Ist dir überhaupt klar, wie du aussiehst?“ schnaufte er.

„Sag‘ es mir!“ rief sie lauter als beabsichtigt.

„Wie ein leichtes Mädchen, jawohl!“ schrie er wutentbrannt. „Ich ahnte es längst. Das kommt von deiner leidigen Kinolauferei. Ist doch klar, da siehst du ständig solche überkandidelten Frauenzimmer. Sag mir bitte, warum hast du diese völlig sinnlose Aktion gestartet?“

Ich zog den Kopf ein. Immer, wenn er sehr wütend war, bediente sich Papa solcher gestelzten Formulierungen.

Mutti widersprach ihm: „Du bist ungerecht! Du freust dich nicht mit mir! Möchtest du wirklich, daß ich wie Aschenputtel herumlaufe?“

Beide stocherten lustlos im Essen herum.

Schließlich spielte Mutti ihren Trumpf aus: „Das mußt du noch wissen: Die unsinnige Aktion, wie du sie nennst, habe ich von meinem eigenen selbstverdienten Geld bezahlt! Und es sind meine Haare!“

Ja, Papas „Lottchen“ war keine Neunzehnjährige mehr wie bei der Eheschließung, und inzwischen war sie viel selbstbewußter geworden.

Nach dieser gewitterträchtigen Mittagsstunde blieben die Eltern noch geraume Zeit zerstritten und begegneten sich einsilbig und zurückhaltend.

Mutti traurig zu sehen, schmerzte mich.

Muttis große Überraschung

Anneliese Albrecht

Friseur Laschet hatte Mutti zu einem Kurzhaarschnitt, einem hochmodernen Bubikopf, geraten oder hatte er sie gar dazu überredet? Wie mag ihr Herz geklopft haben, als sie im Spiegel sah, wie er ihren spärlichen Zopf abschnitt und das übrige Haar mit der Brennschere ondulierte und in kunstvollen Wellen um den Kopf legte!

Mutti hatte als jüngste Zöllnersfrau den Mut aufgebracht, diesen Schritt endlich zu wagen. Strahlend, doch recht spät, ich war schon von der Schule zurück, kam sie heim und stürzte in die Küche an den Kochtopf; jedoch nicht, ohne vorher in den Garderobenspiegel gesehen und die neue Frisur überprüft zu haben. Die an beiden Schläfen zur Sechs aufgebogenen „Herrenwinker“ ließ sie geschickt im übrigen Haar verschwinden.

„Mutti, du siehst schön aus!“

„Findest du?“ fragte sie glücklich lächelnd. „Deck’ schon mal den Tisch!“

Zum Mittagessen erschien Papa mit finsterer Miene. Er sah so aus, als hätte es im Amt Ärger gegeben. Meine junge verschönte Mutti glaubte doch tatsächlich, ihr Anblick, die große Überraschung des Tages, könne seine Stimmung heben.

„Na, Oskar, was sagst du nun?“ machte sie ihn auf sich aufmerksam.

Papa hob gereizt den Blick. „Ich sehe wohl nicht recht?“ polterte er los. „Dir ist es gewiß zu wohl geworden in deiner Haut, wie?“

Arme Mutti!

„Soll ich etwa so mit dir unter die Leute gehen? Schämen müßte ich mich für dich! Ist dir überhaupt klar, wie du aussiehst?“ schnaufte er.

„Sag‘ es mir!“ rief sie lauter als beabsichtigt.

„Wie ein leichtes Mädchen, jawohl!“ schrie er wutentbrannt. „Ich ahnte es längst. Das kommt von deiner leidigen Kinolauferei. Ist doch klar, da siehst du ständig solche überkandidelten Frauenzimmer. Sag mir bitte, warum hast du diese völlig sinnlose Aktion gestartet?“

Ich zog den Kopf ein. Immer, wenn er sehr wütend war, bediente sich Papa solcher gestelzten Formulierungen.

Mutti widersprach ihm: „Du bist ungerecht! Du freust dich nicht mit mir! Möchtest du wirklich, daß ich wie Aschenputtel herumlaufe?“

Beide stocherten lustlos im Essen herum.

Schließlich spielte Mutti ihren Trumpf aus: „Das mußt du noch wissen: Die unsinnige Aktion, wie du sie nennst, habe ich von meinem eigenen selbstverdienten Geld bezahlt! Und es sind meine Haare!“

Ja, Papas „Lottchen“ war keine Neunzehnjährige mehr wie bei der Eheschließung, und inzwischen war sie viel selbstbewußter geworden.

Nach dieser gewitterträchtigen Mittagsstunde blieben die Eltern noch geraume Zeit zerstritten und begegneten sich einsilbig und zurückhaltend.

Mutti traurig zu sehen, schmerzte mich.

Unsere Familie 1931 beim Winterspaziergang in Herzogenrath

bei Aachen, selbstverständlich alle gut behütet: meine kleine Schwester

Ingeborg und ich, Mutti mit Bubikopf unter der modischen Kappe. Zu Papas

Zöllneruniform gehörte eine Schirmmütze.

Zwischen Kaiser und Hitler

Kindheit in Deutschland 1914-1933

Reihe Zeitgut Band 15

368 Seiten, viele Abbildungen, Taschenbuch

ISBN 978-3-86614-113-1

Zeitgut Verlag Berlin. www.zeitgut.com

Kindheit in Deutschland 1914-1933

Reihe Zeitgut Band 15

368 Seiten, viele Abbildungen, Taschenbuch

ISBN 978-3-86614-113-1

Zeitgut Verlag Berlin. www.zeitgut.com

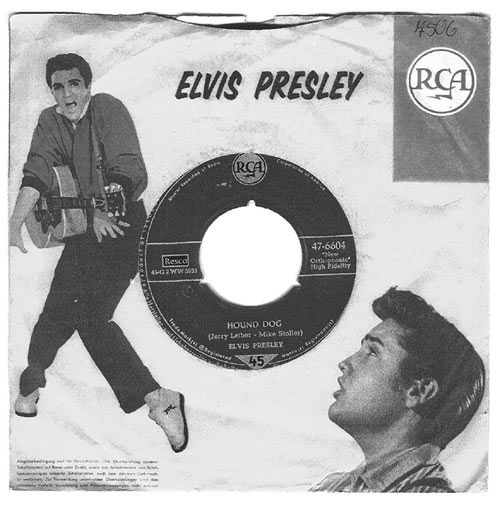

Wie Elvis

(5.104 Zeichen)

„Hausmusik“

bei der Silvesterfeier 1958 in unserer Wohnung. Meine Freunde Horst und Gunther

(erster und zweiter von links und ich hinter meinem Bruder Gero, träumten von

einer eigenen Band. Gero spielte in den 60er Jahren in einer Beat-Band.

Hamburg-Horn; 1957–1960

Wie Elvis

(gekürzte Fassung) Ingo Becker-Kavan

... Zu dieser Zeit, 1957, hatte sich für uns Halbwüchsige schon längst ein Wandel in der Unterhaltungsmusik vollzogen: weg von den Pferdehalfter-, Hawaii- und Försterhausschlagern hin zu der „unmöglichen amerikanischen Musik“. ....

Zum äußeren Zeichen meiner Verbundenheit mit dem „King“ ließ ich mir wie mein großes Vorbild bis zum oberen Ende des Ohrläppchens, von der häuslichen Obrigkeit gerade noch geduldet, Koteletten wachsen. Überhaupt war die Frisur ein heißes Thema unter uns Jungen. Natürlich schoben wir den an sich fälligen Haarschnitt immer – so weit es nur ging – hinaus, um mit möglichst langen Haaren zu imponieren und vielleicht auch ein wenig älter auszusehen. Besonders erfolgreich war darin keiner von uns.

Meine Bemühungen, zum gemeinsamen Abendessen in der Küche die zwischenzeitlich verräterisch gewachsene Haarpracht mit Frisiercreme der Marke „Brisk“ zu bändigen, waren meist vergeblich. Ein kurzer Blick von Mutter reichte, um die gefürchtete Bemerkung zu veranlassen: „Die Loden müssen ab. Morgen gehst du zum Friseur!“

Da dieses Schicksal unausweichlich war, gab es für uns Jungen nur eines: einen Friseur zu finden, der an den Haaren keinen allzu nachhaltigen Kahlschlag verursachte. Nicht wie in der Kinderzeit, als mit der Haarschneidemaschine der gesamte Hinterkopf und auch die Seiten bis weit über die Ohren unbarmherzig von den Haaren befreit wurden.

Mit den Jahren hatten wir zum Façonschnitt wechseln dürfen, und den machte am besten der Friseurmeister August Engel. Er hatte seinen kleinen Frisiersalon in einem älteren, im Krieg beschädigten Mehrfamilienhaus an der Horner Landstraße. Draußen über der Tür hing, wie es sich für einen Friseur gehörte, der Messingteller als Zeichen der Zunft. Er war an einem Eisenstab befestigt und schwang im Wind. Nach Feierabend wurde er abgehängt.

Es dauerte nicht lange, und wir drei Brüder waren bei August Engel Stammkunden, besser gesagt, bei seinem Gesellen Rudolf, den wir besonders mochten. Leider verließ Rudolf ziemlich bald den Salon, wohl nicht zuletzt, weil dem Meister die Zahlung des Gesellenlohnes zuviel wurde. Lieber arbeitete er mit Lehrlingen, denen damals praktisch nur ein Taschengeld gezahlt wurde.

Ein Kinderhaarschnitt kostete im „Salon Engel“ bis zur Konfirmation 75, danach 90 Pfennige. Zur Konfirmation gratulierte August Engel mit einer Glückwunschkarte ins Elternhaus und nahm uns sozusagen in die Welt seiner Erwachsenen auf. Jedenfalls bezahlten wir dann wie alle anderen den vollen Preis.

Ich ließ mir gerne vom Meister selbst die Haare schneiden, auch wenn bei ihm alles ein wenig länger dauerte. Er erzählte dabei Anekdoten aus seiner eigenen Lehrzeit irgendwo im Holsteinischen, davon, daß seinerzeit alles mit Handbetrieb gemacht wurde, da elektrische Geräte und Strom noch Luxus waren. Überhaupt seien morgens immer eine Reihe von Männer zum Rasieren erschienen, was heute kaum noch vorkomme.

Mir gefielen die Geschichten, führten sie mir doch eine völlig unbekannte Welt vor Augen, auch wenn ich die meisten von ihnen mehrfach hörte. Irgendwie unterschieden sie sich dann doch immer.

Mitte der fünfziger Jahre, also zu Zeiten des frühen Elvis Presley, durfte ich meine Frisur mit dem braven Linksscheitel ändern. Ich ging zu August Engel und verkündete, fortan ohne Scheitel, mit längeren Haaren über den Ohren und in der Mitte Bürstenschnitt frisiert werden zu wollen.

Nachdem er den Schnitt zu meiner Zufriedenheit ausgeführt hatte, stand ich unentwegt vor dem Spiegel, um die Seitenhaare sorgsam nach hinten zu kämmen. Das war keine einfache Sache. Später wurden die Haare am Hinterkopf zusätzlich noch zusammengekämmt. Brav, aber dennoch auf der Höhe der Zeit, verpaßte August mir auch diese Variante, zu der ich mir die Koteletten wie Elvis wachsen ließ.

Eines Tages wurde das Haus, in dem sich der „Salon Engel“ befand, abgerissen. Doch gestattete man dem Meister, wenige Schritte von der Baustelle entfernt eine Holzbude zu errichten, um sein Geschäft weiter betreiben zu können. Wovon hätten er und seine Familie sonst auch leben sollen?

Bei Fertigstellung des neuen Wohnblockes wurde im Souterrain ein Raum mit eigenem Eingang eingerichtet, der den „Salon Engel“ künftig aufnahm. In der Etage darüber bezog der Meister eine Wohnung. Er stellte seine uns seit Jahren bekannte Salonausstattung in den neuen Geschäftsraum – und alles war eigentlich wie früher.

Eine Änderung brachten die Jahre allerdings doch mit sich. Offensichtlich wollte von den Jungen keiner mehr Friseur werden. Und so war August Engel einer der ersten, der Mädchen in die Lehre nahm. Das war damals fast eine kleine Sensation, denn Frauen im Herrensalon waren bis dahin undenkbar gewesen.

Während meiner gesamten Schulzeit ging ich zu Meister Engel zum Haareschneiden, auch noch als Student, ebenso als Referendar. Immer erkannte mich der Meister sofort wieder und erkundigte sich nach meinem Werdegang und dem meiner Brüder.

Mitte der siebziger Jahre riß der Kontakt ab, besser gesagt, ich nahm mir nicht mehr die Zeit, nach Horn zu fahren, nur um dort zum Friseur zu gehen.

Halbstark und tüchtig

Jugend in Deutschland 1950-1960

320 Seiten, viele Abbildungen,

gebunden ISBN 978-3-933336-17-0

Taschenbuch ISBN 978-3-86614-114-8

Zeitgut Verlag Berlin. www.zeitgut.com

Jugend in Deutschland 1950-1960

320 Seiten, viele Abbildungen,

gebunden ISBN 978-3-933336-17-0

Taschenbuch ISBN 978-3-86614-114-8

Zeitgut Verlag Berlin. www.zeitgut.com

Als

Elvis-Fan kaufte ich mir, sobald es meine Finanzen zuließen, Singles zum Preis

von vier, später fünf Mark; so auch diese mit dem Titel „Hound Dog“. Ich besitze sie heute noch.

Buchtipps

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980

Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968

Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »

Von Trümmerfrauen und Dauerwelle

Von Trümmerfrauen und Dauerwelle Hawe mer heut zwei Eier?

Hawe mer heut zwei Eier? Muttis große Überraschung

Muttis große Überraschung Wie Elvis

Wie Elvis